Les bibliothèques sont pleines de grands livres méconnus, alors que l’on nous vante souvent des médiocrités actuelles. Il est donc important de faire connaître ceux de ces livres que nous pouvons découvrir. Dans cette perspective, l’âge dudit-ouvrage n’a pas d’importance : un grand livre est toujours grand, quelle que soit sa date de parution. Celui dont je vais vous parler aujourd’hui a été publié en 1972, il a donc un demi-siècle d’existence. Une opportune réédition de 2021 permet de se le procurer dans un belle édition.

Pierre Deffontaines, L’homme et sa maison, Marseille, Editions Parenthèses, 2021 ; 300 pages et 67 illustration dessinées par l’auteur.

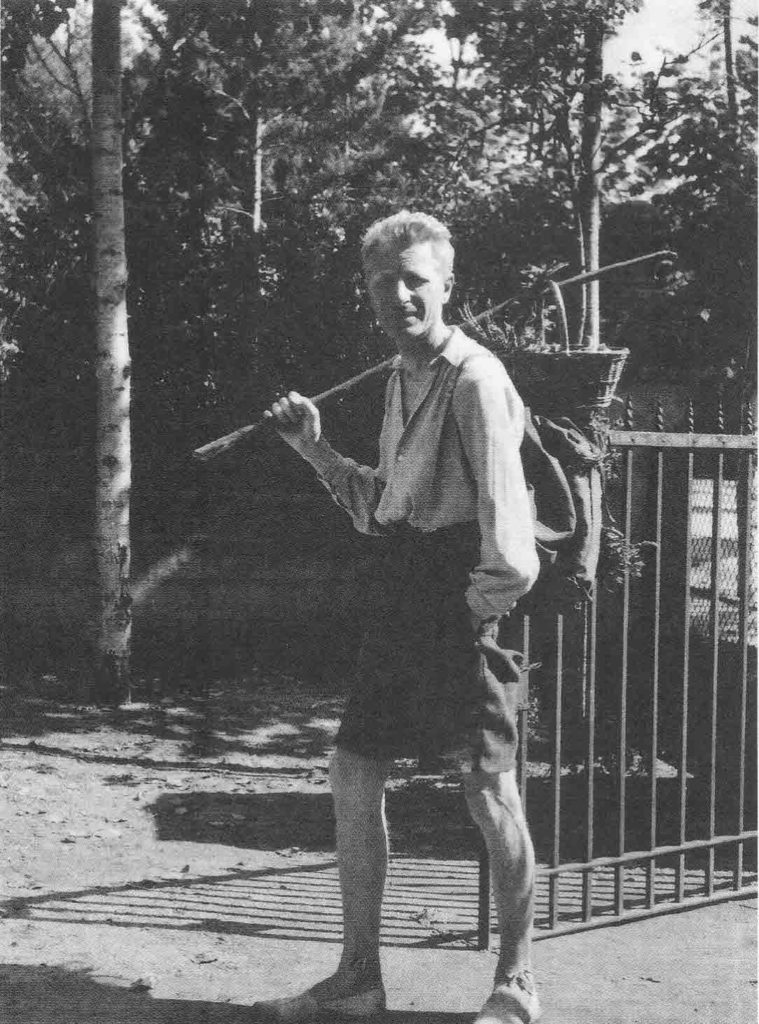

Il faut dire un mot de l’auteur de ce livre, Pierre Deffontaines. C’est un des grands géographes français du XXe siècle. Je donne ci-dessous une courte biographie emprunté à un site de référence. Il faut noter que le livre présenté comprend une belle introduction biographique et bibliographique illustrée (pages 5 à 38)

Une biographie empruntée à un site de géographes:

Pierre Deffontaines (1894-1978) est certainement, comme on peut le lire dans les notices biographiques qui lui sont consacrées, le géographe français le plus connu de sa génération dans le monde. Son parcours universitaire ainsi que sa carrière sont originaux.

Il n’arrive pas à la géographie directement ni par l’histoire, mais a fait une licence de Droit, puis s’est intéressé à la préhistoire. Il a découvert la géographie à travers la lecture de Jean Brunhes (1869-1930) qui restera son maître et père adoptif comme il l’écrit par la suite. A partir de sa rencontre avec Jean Brunhes en 1918, il décide de s’orienter principalement vers la géographie. Il suit alors ses cours au Collège de France ainsi que ceux de Lucien Gallois, d’Albert Demangeon, d’Emmanuel de Martonne à la Sorbonne. Il passe une licence d’histoire et géographie et un DES (actuelle maîtrise), sous la direction de Demangeon, puis son agrégation d’histoire-géographie en 1922. Il obtient alors pour trois ans la bourse Thiers sur l’intervention de Jean Brunhes (1922-1925). Il réalise sa thèse sous la direction d’A. Demangeon (Les hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne Garonne, Agenais et Bas-Quercy, Lille, 1932) et la soutiendra en 1932.

Mais il n’abandonne pas pour autant sa passion pour la préhistoire : il étudie aussi à l’Institut de Paléontologie humaine et obtient un diplôme de l’école du Louvre mention spéciale préhistoire en 1920. Son DES de géographie porte sur la géographie préhistorique (Essai de géographie préhistorique du Limousin et de son pourtour sédimentaire). Il se constitue un réseau important parmi les préhistoriens et anthropologues. Il se lie avec A. Leroi-Gourhan et fonde avec lui, quelques années plus tard, en 1948, l’éphémère Revue de géographie et d’ethnographie. Ses travaux resteront ainsi marqués par l’anthropologie.

Certains de ses textes, comme ses actions, sont inspirés par le catholicisme social. Pendant son séjour à la fondation Thiers de 1922 à 1925, il rencontre Robert Garric, initiateur d’un mouvement de culture pour tous, les « Equipes sociales », et s’implique fortement dans ce mouvement. C’était un idéaliste qui croyait en l’homme et au progrès humain.

« La géographie humaine marque un accroissement de la main mise des hommes sur la terre, un élargissement de la puissance ceux-ci. «

écrit-il en 1948.

Faisant partie de cette génération d’universitaires qui, après 1920, éprouve quelques difficultés à obtenir des chaires de géographie à l’Université, il accepte de fonder et de tenir la chaire géographie aux Facultés catholiques de Lille (1924-1938). De là il effectuera un grand nombre de missions à l’étranger en particulier dans les deux Amériques : Brésil, Argentine, Uruguay et Québec.

Juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, et après la guerre civile espagnole, on lui demande d’aller réinstaller l’Institut français de Barcelone.

« C’était une mission difficile, au milieu d’un pays ruiné et affamé et avec le handicap que la France n’avait pas joué la carte franquiste et était très mal vue »

note-t-il dans son autobiographie. Mais une mission difficile dont il s’est certainement bien acquitté car il restera un quart de siècle à la tête de l’Institut français de Barcelone.

Il peut être considéré comme un géographe pionnier. Pionnier au niveau de la transmission des savoirs géographiques : par son rôle dans la fondation de chaires de géographie et des outils nécessaires à leur pérennisation. Ses postes et missions ont certes un aspect administratif important, mais il enseigne aussi et a joué un rôle loin d’être négligeable dans la diffusion des méthodes de la géographie française dans les pays étrangers. Pierre Deffontaines est, comme ceux qui l’ont précédé et suivi, pionnier par la découverte de nouveaux terrains pour une géographie française qui, dans l’entre-deux-guerres, restait marquée par la monographie régionale. Enfin, il est pionnier par sa pratique de la pluridisciplinarité et sa collaboration avec les universitaires des autres disciplines. Pierre Deffontaines a joué un grand rôle dans la diffusion de la géographie et dans sa vulgarisation. Il a notamment créé ou contribué à la création de plusieurs revues et a dirigé la collection de géographie humaine chez Gallimard où un grand nombre d’ouvrages sont parus sous le titre « L’homme et… » Il a lui-même rédigé plusieurs volumes dans cette collection : L’homme et la forêt, L’homme et la religion, L’homme et la maison.

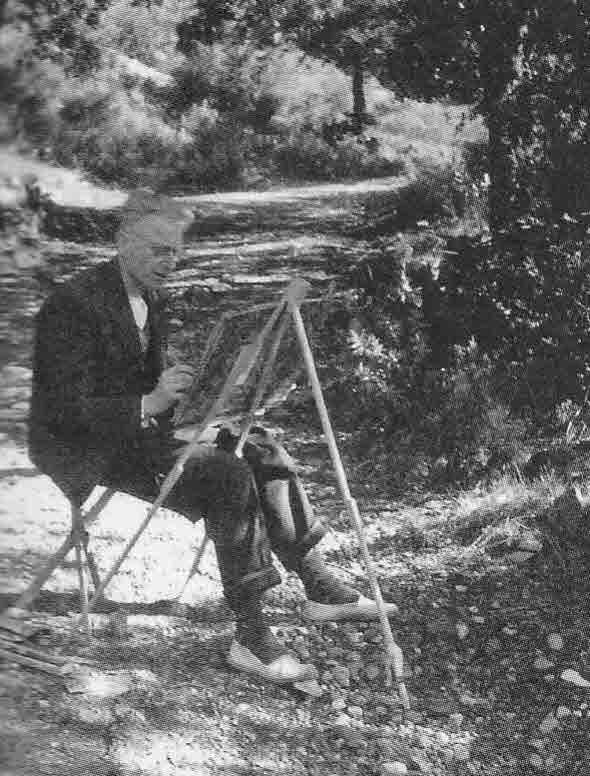

Enfin, Pierre Deffontaines est connu pour ses nombreux dessins de paysages.

Auteur : Claire Delfosse

Maître de conférences Université de Lille I (LGH) et membre d’EHGO (UMR 8504), France claire.delfosse@parisgeo.cnrs.fr

L’article dont j’ai extrait la biographie donne également la liste de toutes ses publications, liste très impressionnantes, qui comporte des centaines de références.

P. Deffontaines est connu comme un des grands apôtres de la géographie humaine, à laquelle il a consacré sa carrière, pour l’essentiel. L’homme et sa maison est un grand livre de géographie et en même temps (et là, ça marche !) un grand traité humaniste. Il a été de bon ton dans les années 1960-1970 de railler la géographie ancienne, « vidalienne » (liée à Paul Vidal de La Blache), en lui opposant une « Nouvelle Géographie » importée en grande partie des Etats-Unis. Rappelons-nous et rappelons surtout aux plus jeunes que ces années furent celles où tout fut qualifié de nouveau, pour enterrer les anciennes écoles : nous eûmes ainsi la Nouvelle Vague en cinéma, le Nouveau Roman en littérature, la Nouvelle Eglise après Vatican II, la Nouvelle Société avec Jacques Chaban-Delmas. Toutes nouveautés qui ont fait long feu et s’avèrent parfois, avec le recul du temps, être des pétards mouillés : revoir les grands films de la Nouvelle Vague est une épreuve redoutable, sauf pour les fanatiques. La géographie de Deffontaines faisait explicitement partie de cette géographie classique qui devait disparaître. Durant mes études de géographie, 1978-1983, on ne me parla jamais de cet auteur, que je découvris en faisant de la bibliographie personnelle. Comme après l’épisode quantitatif et statistique de la Nouvelle géographie, vite délaissée, car ennuyeuse à mourir, il y eut le putsch conceptuel de la géographie systémique de l’école de Roger Brunet, qui n’était que du structuralisme appliqué à la géographie, il fallut attendre les années 1990 pour que la raison reprenne le dessus et que l’on redécouvre les travaux antérieurs à 1960 et les deux pères-fondateurs de la géographie française, Elisée Reclus et Paul Vidal de La Blache. Deffontaines profita de ce retour en grâce, mais sans devenir aussi célèbre que certains autres auteurs. Ce que l‘on promut et retint de ce géographe, c’est qu’il dessinait beaucoup au cours de ses voyages et illustrait ses cours et ses livres de ses dessins. On trouvait des planches de croquis et dessins dans certains manuels classiques. Il a œuvré pour produire de nombreux livres et articles de géographie humaines portant sur plusieurs terrains d’observation (Québec, Amérique latine, France…). Il avait la conviction que cette discipline était la mieux armée pour comprendre et décrire les rapports de l’homme à son milieu, au sens large. Il savait, lui, que les géographes avaient laissé leur échapper les études sociales, à la fin du XIXe siècle, ce qui a donné naissance à la sociologie, discipline qui a largement éclipsé la géographie, comme on peut le voir sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. Or, la géographie possède tous les outils et le géographe toutes les compétences pour analyser, décrypter et interpréter les faits sociaux dans l’espace, alors que les sociologues brillent par leur ignorance du fait spatial[1]. Le livre dont je vous parle en est la brillante démonstration.

Le sujet de l’ouvrage est fort bien résumé dans son titre. L’ambition de l’ouvrage était de dresser un état des lieux le plus complet possible sur l’habiter et l’habitat des hommes, sous tous les cieux de la terre. Le pari est parfaitement réussi. Le géographe y trouve son compte, car les exemples choisis sont toujours bien repérés et variés, et les critères explicatifs géographiques bien utilisés. La grande originalité de ce livre est d’être entièrement illustré par les dessins de l’auteur, qui a « croqué » des maisons partout dans le monde, avec un réel talent de dessinateur. 67 illustrations sont réparties dans le cours de la lecture et aident beaucoup à la compréhension du texte. En voici deux exemples :

Le plan du livre est conforme à la démarche de l’école vidalienne, il vise à couvrir l’intégralité du sujet. C’est d’ailleurs un des reproches que l’on a fait à ce courant, qui a dominé l’Université durant près de 70 ans : délivrer des études très détaillées portant sur des espaces limités (la fameuse monographie régionale de thèse !), avec une volonté d’exhaustivité. Certes il y eut des excès nombreux où le volume masquait mal le faiblesse du raisonnement intellectuel – c’est le propre des imitateurs sans talent -, mais il nous reste de cette époque des ouvrages qui sont aujourd’hui considérés comme des sources historiques et sociologiques incontournables. Deffontaines offre trois parties – non séparées dans le texte -, correspondants à trois préoccupations s’enchaînant logiquement : Les chapitres I et II traitent des maisons rudimentaires, jusqu’à l’apparition de la des matériaux de construction spécifiques (brique, bois, pierre, mortier…). Les chapitres III à XII présentent les « dispositifs » mis au point pour résoudre des problèmes précis : Toitures, eau, feu, mobilité, grande famille… C’est sans nul doute cette partie qui peut le plus prêter le flanc à la critique formelle, car l’auteur n’évite pas, malgré son talent, l’effet de catalogue, tant reproché au vidalisme. Le lecteur y trouvera un luxe de faits et remarques qui combleront d’aise les curieux. Les chapitres terminaux, du XIII au XVII, parlent de la vie humaine dans la maison, sous divers aspects : sommeil, repas, défense, travail. Le religieux a droit à un chapitre, ce qui ne fait que révéler l’intérêt de l’auteur pour le domaine spirituel, lui qui fut un catholique pratiquant et en fut d’ailleurs pénalisé dans sa carrière en France (voir la biographie au début du livre, qui ne cache pas ce fait). Au total, c’est donc un panorama complet de l’habiter et de l’habitat humain que nous livre Pierre Deffontaines.

Mais ce livre est aussi, je l’ai dit en ouverture, un grand traité humaniste. Il faut entendre ici ce mot au sens premier celui de la Renaissance : l’homme est mis au centre de l’étude. Par sa grande érudition, l’auteur nous fait découvrir des faits sociaux et spirituels des hommes sur tous les continents et à toutes les époques. Il n’établit aucune hiérarchie entre les cultures, on n’y décèlera jamais « le lourd fardeau de l’homme blanc ». Il présente l’homme dans sa diversité d’être, de paraître, de traiter les vivants et les morts, de croire aux diverses forces occultes, sans jamais railler ou avoir le petit sourire en coin de l’occidental ou, de nos jours, du « woke » (éveillé) appliquant la « culture de l’effacement. Ce livre délivre une magnifique leçon de compréhension – je préfère ce terme à celui de « tolérance » qui contient encore de la condescendance -, à travers un tour du monde des maisons. Car l’habiter, ne nous y trompons pas, est une question philosophique et poétique. De ce point de vue-là, l’ouvrage n’a pas pris une ride, car il s’inscrit dans la tradition encyclopédique des deux sources de la géographie française classique (Reclus et de La Blache) et, au-delà, dans celle de l’esprit de la Renaissance et des Lumières. J’aurai l’occasion de revenir sur ces thèmes dans d’autres articles, notamment en parlant de Géographie humaine, le grand livre posthume de Vidal et L’homme et la Terre, le chef-d’œuvre colossal de Reclus.

Nous avons donc ici affaire à un grand livre, qui résonne un peu comme le testament de son auteur. Bien que daté dans ses choix, et dépassé aujourd’hui sur de nombreux points, il reste passionnant car c’est de l’âme de l’homme qu’il parle à travers sa maison. A lire et relire, à regarder pour les superbes dessins.

Jean-Michel Dauriac – Janvier 2022

[1] Je reviendrai sur ces questions dans des articles particuliers.

Leave a Comment