Paris, Les éditions de l’Atelier, 2010.

Ceux qui regardent la télévision (il y en a encore, surtout chez les plus vieux) savent qu’il existe une série policière télévisée qui s’appelle Les invisibles, dont le thème est de retrouver l’identité et le meurtrier de gens obscurs ou sans papiers. C’est d‘ailleurs plutôt une série qui sort du magma général qui inonde les écrans. Eh bien ce livre n’a strictement aucun rapport, si ce n’est l’anonymat de ses protagonistes.

Nous sommes face à un livre de photojournalisme, comme on dit aujourd’hui. Le photographe, c’est Joël Peyrou, qui jouit d’une certaine réputation de qualité dans le milieu. Le grand documentariste Gérad Mordillat signe le texte de présentation. Qui sont ces invisibles ? J’emprunte les mots de Mordillat.

« Ce sont des hommes…

Des hommes au travail, photographiés en couleur par Joël Peyrou. [… ]

Ce sont des menuisiers, des laveurs de vitres, des métallos, des maçons, des mécaniciens, des postiers… Des professionnels saisis dans le geste quotidien d eleur activité, sans idéalisation, sans commisération, à hauteur d’œil, à hauteur d’hommes. […]

Ces hommes au travail sont des prêtres-ouvriers, des PO comme on les appelle.

Des OS du sacerdoce si l’on préfère. » (P.7.)

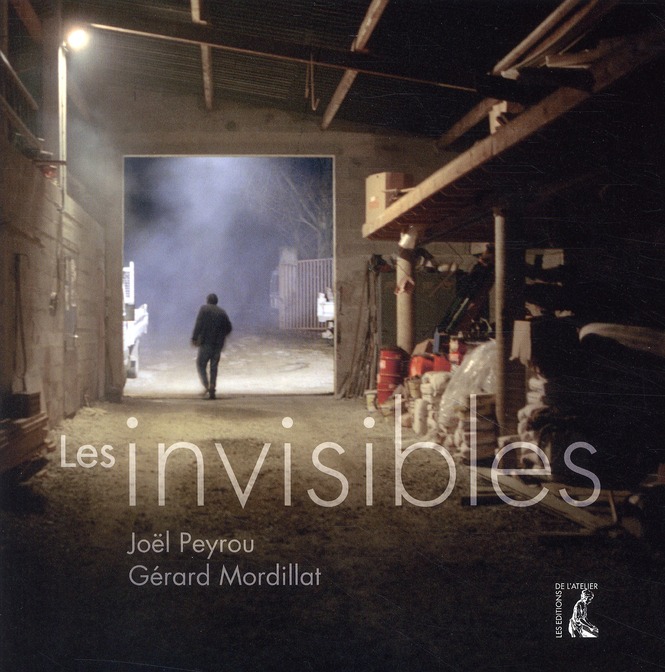

Le titre est formidablement bien choisi, car il porte plusieurs sens qui s’additionnent (on dirait qu’ils sont polysémiques chez les universitaires cuistres). Ces hommes sont, comme tous les ouvriers, invisibles en tant qu’eux-mêmes, interchangeables, comme la photographie de couverture le montre : un homme part dans la nuit, à la fin de sa journée de travail, il quitte l’entrepôt de matériel. C’est un travailleur lambda, un anonyme, un invisible. Mais cet homme est aussi un prêtre invisible au peuple de l’Église catholique. Il est hors de sa fonction habituelle, sans les vêtements et ustensiles sacerdotaux. Il a un bleu de travail, rien n’indique qu’il s’agit d’un porteur de sacrements. Les chrétiens ne le voient pas plus comme prêtre que comme ouvrier. Enfin, ces hommes sont aussi invisibles à leurs collègues, tant que ceux-ci n’ont pas lié connaissance intime avec eux. Le PO ne met jamais en avant sa qualité religieuse, c’est un élément de base de sa vie professionnelle. Il est là comme ouvrier, facteur, employé, pas comme prêtre ou aumônier. Il demeure invisible tant que ses camarades n’ont pas appris à le voir comme porteur de Dieu. Cette triple invisibilité est le cadre de ce magnifique reportage-hommage de Joël Peyrou. Il a mis cinq années à réaliser ce projet. Il lui a fallu comprendre, observer, être accepté, pour que ces photos soient si « naturelles », qu’on oublie l’appareil et le photographe.

J’ai connu ce livre par un de se acteurs, lors d’une conférence organisée par l’Université Populaire des Hauts de Garonne, à Lormont, que j’ai créée et que j’anime, avec d’autres amis depuis plus de quinze ans. Nous avions mis au point une causerie sur les prêtres-ouvriers, avec Patrick Rödel, un philosophe-écrivain venu nous présenter la Doctrine sociale de l’Église. Antoine Bréthomé était alors parmi les auditeurs et s’était fait connaître. De là était née cette idée de parler des prêtres-ouvriers, cette page souvent ignorée de beaucoup de nos contemporains. Antoine a été maçon, c’est lui, l’homme qui s’en va, sur la couverture du livre. Il m’a fait connaître ce beau livre, dont il était, à très juste titre, fier.

Ils s’appellent Antoine, Albert, Jean-Louis, Gérard, Francis et Maurice. Ils sont nés entre 1936, pour le plus âgé, Albert, et 1965, pour le plus jeune, Maurice. Ils exercent divers métiers : maçon, comme Antoine, chauffeur et autres emplois, comme Albert, ouvrier d’usine, comme Jean-Louis 1 ou Francis, laveur de carreaux, comme Jean-Louis 2, menuisier, comme Gérard ou facteur comme Maurice. Des métiers modestes et fort utiles. Le livre les donne à voir dans leur travail : on voit des bétonnières, des échelles, des machines-outils, des vélos à réparer… On voit des hommes travailler, rire, partager. Le monde du travail de tous les jours. Sur ces photos, rien ne distingue nos invisibles des autres invisibles. Ils sont ouvriers parmi les ouvriers. C’était le but premier du choix des PO : se fondre dans la masse des travailleurs, partager vraiment leurs conditions de travail et de vie. Ce devait être un projet profondément subversif puisqu’on se souvient qu’un pape a interdit cette activité en 1954, puis le rappelle en 1959. Tout travail en usine, même à temps partiel, est interdit. Mais ce livre prouve que cette décision n’a pas empêché le mouvement de se poursuivre. Certains ont persévéré. Le Concile Vatican II autorisera à nouveau, sous Paul VI, le travail ouvrier, sous l’égide de la Mission Ouvrière. Tout cela par crainte de voir ces prêtres contaminés par le Parti Communiste Français et le marxisme ! l’Église a renouvelé l’erreur avec la condamnation des religieux sud-américains et leur théologie de la libération. Cela prouve malheureusement que l’Église a bien peu confiance dans la foi de ses prêtres, ce que je trouve ridicule et insultant, quand on sait le pouvoir de transformation vital de l’Évangile.

Mais ce livre, œuvre d’un agnostique (c’est quelqu’un qui n’a pas encore trouvé de réponse à sa quête), va au-delà du milieu du travail. Il donne aussi à voir nos PO dans le second versant de leur vie, celle de prêtre. Ainsi voit-on Gérard en prière, vraisemblablement le matin, avant de partir travailler (P. 28.). Il nous montre Antoine, une Bible posée sur la table, à côté de lui, lisant devant une coupelle avec un morceau de pain (le Pain de vie ?), Antoine installant l’autel dans une vieille église, sans doute du Périgord (P. 40-41), comme le montre la photo de la page 99. Francis, Bible ouverte sur la table : prépare-t-il une homélie ou un service religieux ? Albert, priant dans une chapelle moderne (P. 51), Jean-Louis 2 se recueillant devant une vieille personne décédée. Ces hommes doivent assumer une double charge, celle de travailleur au quotidien et celle de leur sacerdoce, dont ils ont fait solennellement le voeu. Il n’est pas bien difficile d’imaginer que ce n’est pas toujours aisé, surtout quand la fatigue brise le corps. Et pourtant, d’est ce qu’ils ont choisi et accompli toute leur vie professionnelle durant. Pourquoi ?

Pour vivre, non pas coupé des autres dans un rôle bien balisé de prêtre, mais pour être au milieu d’eux complètement. Ce faisant, ils ne font que revenir à la vie de l’Église primitive, quand le sacerdoce professionnel n’existait nullement, amis seulement l’usage des charismes décrit par Saint-Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitres 12, 13 et 14. Le prêtre ou le pasteur professionnel est une invention institutionnelle, pas une création évangélique. Paul a continué à pratiquer son métier de faiseur de tentes, pour n’être à charge à personne. Il est évident que la création d’une caste sacerdotale isole lesdits prêtres et pasteurs des autres croyants, qu’ils le veuillent ou non. Le PO n’arrive pas avec cette image, il est un compagnon de travail. Certains les ont côtoyés des années en ignorant leur prêtrise. Est-ce utile ? Cela ramène-t-il des âmes dans l’Église ? Nous ne sommes pas aptes à dresser ce type de bilan, personne ne l’est véritablement. Selon la doctrine chrétienne, c’est Dieu et Jésus seuls qui savent ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes. Mais je dois dire, en mon nom propre, que je comprends parfaitement le sens de cet engagement de prêtre-ouvrier et que je l’approuve même, car il correspond à ma lecture protestante du Nouveau Testament. Le sacerdoce exclusif m’apparaît comme une sorte de mal nécessaire, dont l’explication, fort complexe, n’a pas sa place ici. C’est en partageant véritablement l’existence commune des gens que l’on peut faire passer le message de l’Évangile, par notre comportement d’abord, puis par la parole, quand la porte des cœurs s’entr’ouvre.

J’aime ce livre pour sa vérité simple. Nous y voyons des gens au travail, sans signes distinctifs. Pourtant l’un d’eux est prêtre, porteur du ministère divin. Son engagement religieux lui donne une grande responsabilité envers les autres et lui-même. Celle d’être un témoin du Christ. Peu importe la manière, du moment que l’Évangile est là. Il faut ajouter que les textes de Joël Peyrou, qui ponctuent l’ouvrage, sont également très beaux et humbles.

Seul Dieu voit les invisibles, c’est un peu là son superpouvoir ! Merci au photographe d’avoir produit ce très beau recueil, que je reprends régulièrement, par vrai plaisir de voir mes frères prêtres mêlés à leurs frères humains et partageant le pain de sueur. Ce livre n’est plus disponible en neuf, mais il se trouve en occasion, souvent à des prix très bas. Ne le ratez pas.

Jean-Michel Dauriac – Beychac, le 27 mai 2024.

Leave a Comment