Culte et communauté

Le culte rendu par les chrétiens est le moment central de leur foi manifestée publiquement. Dès l’origine du christianisme ? le Nouveau Testament nous rapporte qu’un culte se met en place dans les maisons, avant même la rupture avec le judaïsme ;

Actes 2 : 42 & 46 :

« 42 ¶ Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.

43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.

44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.

45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.

46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,

47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. »

Le culte est aussi le rassemblement d’une communauté de croyants. Les deux verstes des Actes cités ci-dessus contiennent tous deux cette notion : « la « communion fraternelle » au verste 42 et le « commun accord » du verset 46. Le christianisme est fondé sur la communauté, c’est une nécessité vitale et une obéissance aux paroles de Jésus, particulièrement lors du dernier repas avec les disciples : Jésus indique par ailleurs à Pierre qu’il lui confie la responsabilité de la première église.

Matthieu 16 : 18-19

« 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »

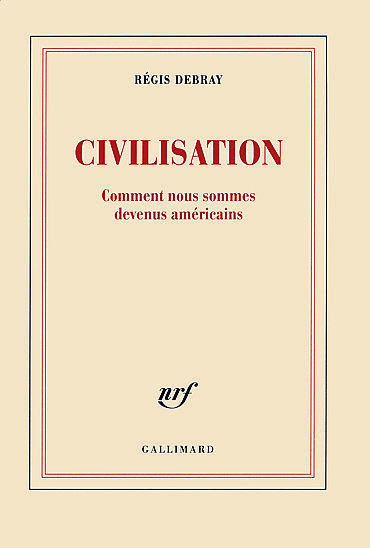

Mais cette communauté n’est pas un communautarisme, au sens très récent du terme. Mais que signifie ce mot, utilisé de manière souvent péjorative dans le débat contemporain ?

Une définition (assez peu explicite) : Tendance à privilégier la place des communautés dans l‘organisation sociale.

Une autre, plus explicite cette fois : Doctrine visant à l’organisation de la société sous formes de communautés de personnes partageant la même identité culturelle, ethnique ou religieuse par exemple.

L’identité des individus est en partie constituée par la communauté à laquelle ils appartiennent. Tous le monde est inclus, plus ou moins dans une communauté, car aucun homme, aucune femme ne vit dans l’isolement complet. La démarche taxée de communautariste réclame des droits spécifiques au nom de cette communauté, quelle que soit son type (ethnique, religieuse, sociale, sexuelle…) ; ce faisant, elle se distingue et s’isole du peuple entier ou des autres communautés. La France n’a aucune tradition communautariste, alors même qu’elle est composée de nombreuses communautés réelles. La République et la laïcité assurent et postulent l’égalité de tous et le respect de toutes opinions et croyances dans le cadre de la dignité humaine. Depuis maintenant 25 ans, on voit monter en France des demandes communautaires de plus en plus nombreuse : le groupe de pression LGBT (Lesbien-gay-bi-trans) est sans doute le plus actif ; mais depuis quelques années, il a été rejoint par les mouvements islamistes fondamentalistes, aux revendication carrément contraires à l’égalité républicaine et à la laïcité. Mais d’autres communautés agissent discrètement pour obtenir des avantages : certaines professions par exemples.

Le christianisme, et singulièrement le protestantisme, n’est absolument pas communautariste. Il accepte les lois communes et leur obéit, sauf motif de conscience.

Le christianisme est anti-communautariste, par essence, puisqu’il appelle à l’universalité du message de salut par Jésus-Christ

Jésus-Christ appelle tous les hommes.

Matthieu 11:28

« 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »

Jean 12:32

« 32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. »

Paul renouvelle et élargit cette démarche universelle.

1 Timothée 2 :3-4

« 3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »

Le culte chrétien est donc vraiment universel, ouvert à tout être qui veut y participer

Tous accueillis au culte mais tous différents

Mais nous ne venons pas tous assister à ce culte dans le même état d’âme et d’esprit, car nous sommes tous des personnes uniques. La semaine qui a précédé – ou une période plus longue – ce rassemblement a pu se dérouler de tellement de manières différentes.

- La joie devrait être là à chaque fois, car elle rend compte de notre salut accompli en Jésus-Christ de manière complète.

Psaume 122 :1

« 1 ¶ Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ! »

Le verset 42 du chapitre 2 des Actes des apôtres lu précédemment dit qu’ils prenaient leur nourriture « avec allégresse ». Cette joie est celle de venir rencontrer Dieu, au temple, de retrouver la communauté fraternelle. Elle n’est pas nécessairement la joie de notre vie personnelle. Nous pouvons, bien sûr, être heureux dans notre existence. Dans ce cas-là notre joie sera parfaite lors du rassemblement des croyants.

- Jésus appelle tous les hommes, mais le verste 28 du chapitre 11 de Matthieu dit « ..qui êtes fatigués et chargés ». Il connaît nos vies et leurs aléas car il s’est pleinement incarné, dans une vie banale de Galiléen de son époque. Il a connu tous les moments de la vie, ce qui ne nous est nullement rapporté dans les Evangiles, qui ne couvrent à peu près que trois ans de sa courte vie. Il sait que le sort des humains est souvent difficile.

- On peut être fatigués : fatigué de se débattre dans des conditions matérielles difficiles, fatigués de vivre des situations familiales tendues, fatigués d’être atteint par la maladie, la solitude, le deuil, l’échec, le chômage, que sais-je encore… Cette fatigue est légitime, elle n’est pas la conséquence d’une quelconque faute, elle est le fruit de notre humanité, faiblesse et sa grandeur – les robots ne sont jamais fatigués, ils tombent en panne ! La fatigue se combat par le repos. Jésus le sait, il termine son appel par « …et je vous donnerai du repos du repos pour vos âmes. » Ne cachons pas notre fatigue, mais prenons le repos à sa source, en Christ. Le culte est uen occasion de venir se saisir du repos dont nous avons besoin.

- On peut aussi être chargés, c’est-à-dire porter un fardeau qui nous écrase.

– on peut l’être matériellement, très concrètement, lorsqu’on se débat dans les dettes, les crédits, les découverts bancaires…

– on peut l’être professionnellement : aujourd’hui le travail entraîne de plus en plus de pressions (ce qui pèse, appui…) et cela peut nous écraser peu à peu – le burn-out est le nom moderne du surmenage, cette maladie propre au capitalisme et à son esprit de compétition.

– On peut être chargé moralement par de soucis divers, des choix délicats à faire, une culpabilité qui ne nous quitte pas…

Tout cela est notre partage, personne ne peut prétendre y échapper, sauf à se mentir à lui-même. Le statut social et la richesse n’y font rien, voyez les suicides et dépressions des stars de tout type.

Mais là encore, Jésus nous soulage de ce fardeau. Il a pris notre faute à la croix. Et lui ne nous écrase en rien.

Lisons la suite de Matthieu 11 :29-30 :

« 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.

30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. »

C’est lui qui porte notre fardeau :

Matthieu 8 :17 citant Esaïe 53 :4

« 4 ¶ Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »

Il a porté nos souffrances et nos douleurs, il peut réellement, au sens premier, « compatir ».

Le culte est le lieu où nous nous remémorons cela par la Parole et la Sainte-Cène.

viens boire à la source

Lorsque nous nous réunissons, nous venons boire à la source :

- Source de notre salut, payé une fois pour toute, par le don de Jésus à la croix

Hébreux 10 : 14 et 9 :26b

« 10 :1 4 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. »

« 9 :26 autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde ; mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. »

- Source de la mémoire du don de Jésus par le sacrement de la cène :

Luc 22 :19

« 19 Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. »

- Source de renouvellement régulier, selon la promesse de Dieu à son peuple dans l’Ancien Testament, et de Jésus à ses disciples :

Esaïe 40 :28-29,31

« 28 Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut sonder son intelligence.

29 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.[…]

31 Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. »

La source seule coule sans arrêt

Apocalypse 22 :1

« 1 ¶ Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau. »

Elle vient à la fois du Père et du Fils. Notre faiblesse humaine laisse alors agir en nous la force de Dieu

2 Corinthiens 12 :10

« 10 C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. »

Le culte de l’Eglise locale est donc ce lieu ouvert à tous, avec nos fatigues et fardeaux, où nous venons à la fois remercier Dieu du don de Jésus-Christ pour nous etd époser notre fatigue et notre charge pour profiter de la source de vie gratuite.

Esaïe 55 :1-2

« 1 ¶ Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer !

2 Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, Et votre âme se délectera de mets succulents. »

Bénédiction :

« Jean 17 : 24 ¶ Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.

25 Père juste, le monde ne t’a point connu ; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.

26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux. »

Leave a Comment