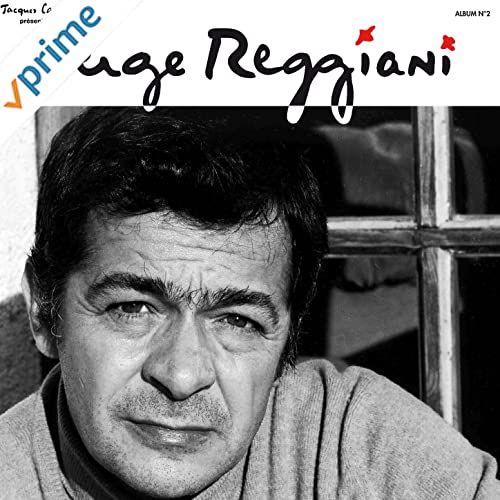

J’avais 17 ans, cette année là (ce n’est pas le début d’une chansons, encore que…) et j’étais entre la première et la terminale. J’aimais déjà le rock, mais j’adorais encore plus la chanson française depuis qu’un certain Jacques Brel était entré dans ma vie par les oreilles. Quelques années auparavant (c’était en 1968 je crois), un disque était sorti, avec une couverture en noir et blanc, un visage un peu buriné en gros plan et en haut, écrit, en style manuscrit « Serge Reggiani ».

Une véritable bombe pour moi et pour quelques copains de la même bande. Une voix unique, une diction parfaite, et un choix de chansons impeccables, d’auteurs-compositeurs très divers. Ce jour-là Reggiani est entré dans mon cœur et mes tripes et n’en est jamais sorti. Je l’ai suivi jusqu’à sa mort, et je l’écoute très régulièrement. C’est lors d’une de ces réécoutes récentes que j’ai pris conscience que, si le disque parfait existe, je venais de l’écouter. Ce disque n’a pas de titre, mais depuis, on a pris l’habitude de l’appeler Rupture, du nom de la première chanson de la face A du 33 tours. Car je vous parle d’un temps ou la musique s’écoutait avec des galettes de vinyle de plus ou moins grand diamètre qui tournaient à plus ou moins grande vitesse sur des machines qu’on appelait souvent tourne-disques – ce qui est bien mieux que l’affreux pick-up que certains employaient ou emploient encore. Les disques s’usaient à force d’être écoutés et s’emplissaient de petits craquements, voire de sauts brutaux selon leur état et les chocs subis. Dans cet album, Reggiani chante, à un moment : « J’écoute Edith sur un phono, Par hasard un disque en mono, La chanson est de Marguerite » (Edith). Pour nous cette phrase était aussi rétro que celles que je viens d’écrire au-dessus, car nous ne savions plus ce qu’était un phonographe et ses lourdes galettes de cire noire. Aujourd’hui je possède ce disque en CD et en version MP3, mais c’est le vinyle que je préfère encore ; d’abord pour l’objet, une vaste pochette ouvrante, à l’intérieur de laquelle on a pu imprimer tous les textes des 10 chansons de l’album, en caractère qui ne demandent pas un microscope pour être lus, comme dans les livrets de CD. On peut donc se régaler de la forme du poème en l’écoutant, puis en le relisant. Et puis, les photographies ! Celle de la couverture est superbe, elle dit tout de la complexité de cet homme, dans des couleurs assez sombres. Celle de l’intérieur est un magnifique portrait où on devine l’espoir dans les yeux de Serge. Rien à voir avec les miniatures des CD ! (Remarquez que c’était encore plus ridicule dans le cas de la cassette audio, un support encore plus petit !)

Mais la véritable émotion vous saisit quand la pointe de votre diamant aborde le premier morceau, Rupture. Le texte est très long et nous emporte sans retenue. Il est signée Jean Dréjac, un grand parolier de cette époque-reine du texte. Il faudrait le citer en entier, mais je vais donner ce quatrain que je trouve sublime :

Il faut être artiste

Jusqu’au bout des doigts,

Pour sculpter des joies

Quand la chair est triste

Sur ce texte envoutant éminemment triste, Michel Legrand a posé une de ses très grandes musiques, à base de piano, sobre et entêtante. L’alliage du texte et de la musique est parfait, à un point d’incandescence que tout auteur-compositeur rêve un jour d’atteindre. Mais ce qui rend cette chanson encore plus grande, c’est l’interprétation magistrale de Reggiani. Il joue véritablement cette rupture, avec toutes les armes de sa voix et de sa sensibilité. Qui peut dire mieux que cela la fin d’une histoire d’amour :

Avec en secret

L’immense regret

Que cette aventure,

Ce moment parfait,

Soit déjà défait,

Et que rien en dure.

Le ton est donné : ce sera un album irréprochable, un sommet de la chanson à texte, comme on disait alors – en écoutant le tout-venant actuel de la chanson française, je mesure la valeur de cette expression un peu passéiste. Jean Dréjac cosigne avec Michel Legrand trois autres titres : Comme elle est longue à mourir ma jeunesse, Dans ses yeux et Edith . Legrand compose par ailleurs un autre titre, La putain, qu’écrit Jean-Loup Dabadie. On ne dira jamais assez à quel point Michel Legrand était doué pour la composition et savait s’adapter à tous les styles en gardant le sien. On oublie qu’il a commencé sa carrière de compositeur de chansons avec un jeune auteur toulousain qui ne voulait pas chanter, mais qui a dû s’y résoudre car personne ne voulait de ces titres, Claude Nougaro. Legrand a la qualité très rare de pouvoir passer de la variété au jazz ou au classique en gardant la même inventivité et exigence. Sur cet album il est le compositeur de la moitié des chansons et cela pèse beaucoup dans l’ambiance et la qualité du disque, car il signe les arrangements et dirige les titres qu’il a composés. On retrouve également Jacques Datin, très célèbre compositeur de chansons à l’époque et fidèle complice de Reggiani jusqu’à sa mort (il meurt en 1973, à seulement 53 ans). Datin a beaucoup fait tandem avec Jean-Loup Dabadie, qui fit d’abord sa réputation en écrivant des chansons, avant de passer au scénario de film avec brio et d’intégrer l’Académie Française. Ici le tandem signe deux titres : L’absence et L’Italien. Autant dire deux chefs-d’œuvre.

L’Italien est le plus gros succès de Reggiani, celui que l’on entend encore parfois et que l’on retrouve sur les compilations de chansons française des années 1970. Pourquoi Dabadie est-il si fort ? Parce qu’il raconte des histoires, tout simplement. L’écriture de L’Italien est un modèle de composition littéraire. On y trouve déjà tout le sens de l’image de l’auteur : ce pauvre gars qui revient après 18 ans d’absence et a tout raté, nous le voyons vraiment déambuler, passer devant ces fenêtres allumées et ce portail. L’évocation est très visuelle, c’est déjà un petit scénario. Et sur ce synopsis, Jacques Datin signe une de ses grandes musiques, opposant des couplets assez récitatifs à un refrain à moitié en italien, très chantant, à la mélodie obsédante. Il y a eu bien sûr identification avec l’interprète, qui n’a pas eu besoin de rentrer dans le personnage puisqu’il l’était. L’Italien, c’est un grand rôle de Reggiani, mais un rôle qui dure seulement 4’00.

L’absence est également une très grande chanson, sur un sujet ici traité de manière abstraite, quasi-philosophique. Ce superbe texte de Dabadie arrive à nous faire ressentir la profondeur de la douleur de l’absence en usant uniquement d’objets ou d’être anonymes : un volet qui bat, un livre oublié, un vase vide, un miroir… La forme n’est pas loin d’évoquer Baudelaire et qui lit ce texte à voix haute comprend très bien que c’est de la haute poésie et qu’on a bien fait d’honorer pareil auteur en l’élisant au quai Conti.

Les vase sont vides

Où l’on mettait des bouquets

Et le miroir prend des rides

Où le passé fait le guet

On est loin de la chansonnette abrutissante des yéyés de l’époque. Lorsqu’on songe que els les deux premiers morceaux sont Rupture et L’absence, on mesure quel est le niveau auquel se situe ce disque.

La Face A du microsillon se poursuit avec La putain, autre texte de Dabadie. Là encore, l’auditeur-lecteur ne peut qu’être frappé par la charge visuelle du texte et l’art du récit scénarisé. Petit bijou d’humour et de nostalgie, cette chanson douce-amère résonne en nous et nous donne un étrange attachement pour cette anonyme prostituée. Michel Legrand a su créer une musique très mélodique et qui colle à cette nostalgie jamais vulgaire. Voici un autre modèle parfait. La chanson suivante est encore plus nettement orientée vers une tristesse inguérissable, Comme elle est longue à mourir ma jeunesse nous parle d’un mal qui nous atteint tous à un moment ou un autre de notre existence, ce moment où nous comprenons dans notre corps et notre chair que la jeunesse est partie, qu’il faut en faire le deuil et qu’on ne le peut ou ne le veut pas. Jean Dréjac a ici trouvé des accents romantiques qui en sont pas sans rappeler Victor Hugo. La musique est rhapsodique et nous conduit aux derniers mots « qui ne veut pas mourir » inéluctablement où retombe la tension dans la voix de Reggiani qui semble s’éteindre doucement.

Voici quatre chansons qui ne baignent pas franchement dans la joie. Le choix a donc été fait de terminer sur une chanson plus légère, une sorte de biographie d’anonyme, celle de Thomas, un petit gars du Nord qui tourne le dos à la mine au moment d’entrer au travail et descend faire sa vie dans le midi, chez les cigales, au pays des mandarine et des églantiers. Mais qui, au moment de la vieillesse et à l’approche de la fin, remonte pour finir ses jours dans son pays natal. C’est le cycle de la vie, chanté sur une musique assez légère, sans prétention de Jacques Datin, un petit air sympathique que mes élèves de Cours Moyen aimaient beaucoup chanter, quand je les accompagnais à la guitare, dans leur école de banlieue : Thomas, c’était la vie banale et normale mais heureuse.

La face B du disque commence par une des plus belles chansons qu’ait jamais enregistré Reggiani, Ma fille. Ce texte carrément sublime de vérité est l’œuvre d’Eddy Marnay, l’homme aux 4 000 chansons, un parolier très chevronné, ici associé à un pianiste-compositeur rompu au métier également, Raymond Bernard. Celui-ci fut longtemps le pianiste de Gilbert Bécaud, avant de devenir celui de Reggiani pendant vingt ans. Ma fille est l’histoire d’un père qui voit sa fille prendre son autonomie et lui écrit une sorte de lettre particulièrement émouvante. Tous les pères du monde peuvent se reconnaître dans ce texte qui sonne si vrai et pourtant si poétique. Une chanson qui n’a guère besoin que d’un piano pour trouver sa plénitude.

Une chanson plus légère ensuite, Dans ses yeux, chansons d’amour bien tournée, la plus simple du disque, comme une respiration, une bouffée d’air frais du tandem Dréjac-Legrand, avant de plonger dans la vie de L’Italien, déjà évoquée plus haut. N’oublions pas que l’art d’organiser les titres d’un album n’est pas quelconque, il relève de la recherche d’une alchimie qui ne réussit pas toujours. Tous ceux qui, musiciens, ont fait des programmes de concert comprendront de quoi je parle ! Ici c’est aussi la perfection. Car après cette petite merveille cinématographique qu’est L’Italien, arrive Edith, chanson-hommage à la môme Piaf. Il faudrait, encore une fois citer tout le texte de Dréjac, mais il faut choisir, alors allons vers le dernier couplet :

Heureux sont ceux qui ont brillé

Edith, dans ton rêve éveillé ;

C’est une merveilleuse histoire

Lorsque l’on a rien qu’une fois

Eu le droit de poser le doigt

sur la soie de ta robe noire…

Je vous laisse apprécier les allitérations des deux derniers vers. C’est un des plus beaux hommages rendus à l’artiste, il est d’ailleurs rentré dans le patrimoine de la chanson et brille au panthéon des grands succès de Reggiani, et pourtant ce n’est pas la chanson la plus facile. Symbiose parfaite entre paroles, musique et voix.

Le disque s’achève par La Cinquantaine, une chanson-bilan qui va bien à l’interprète. On y trouve, par anticipation, les rôles qu’il jouera dans els films de Sautet un peu plus tard.

Dix chansons, mois de quarante minutes, mais un pur bijou, où rien n’est à jeter. Pour moi, c’est le plus grand disque de Reggiani, même supérieur à son premier. Je pourrais réécouter sans cesse ce disque sans m’en lasser. Il faut dire aussi que je considère Serge Reggiani comme le plus grand interprète masculin de la chanson française, même avant Montand.

On peut trouver en téléchargement tous les titres de cet album :

On peut aussi trouver l’album en CD dans le coffret qui regroupe tous ses albums studio Polydor :

Enfin, en furetant, il est possible de trouver le vinyle d’occasion.

J’espère vous avoir donné envie d’écouter ce petit chef-d’œuvre.

Jean-Michel Dauriac – Décembre 2021

Leave a Comment