Traduction et notes de Alexandre Masseron ; Guatier-Langereau éditeur, Paris, 1971.

Mon exemplaire de ce livre est le même que celui-ci, indisponible.

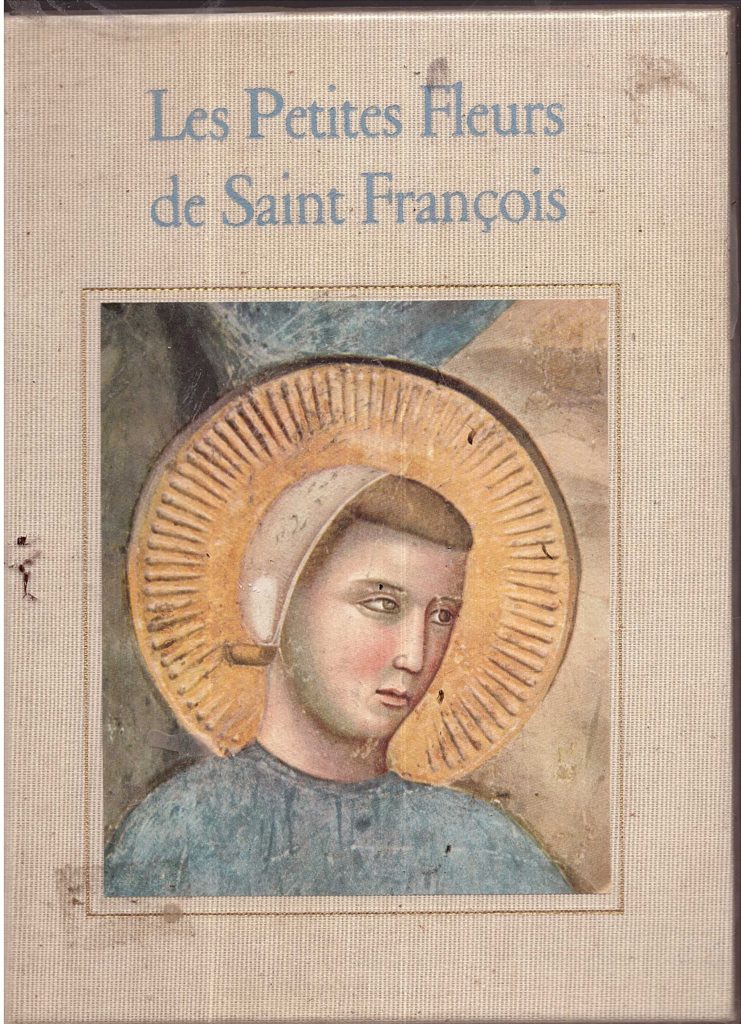

C’est le genre de livre que l’on achète uniquement lors d’un vide-grenier ou d’une foire aux livres, le genre de livre que je n’aurais jamais pensé à aller acheter dans une librairie. Cet édition est une édition reliée, sous jaquette rhodoïd, en bel état. Les seules traces du temps passé sont sur les tranches, marquées de légères tâches de moisissures atténuées. En illustration, l’éditeur a inclus de belles reproductions en couleur des fresques de Giotto réalisées à Assise. Un bel objet, acquis pour quelques euros, sans l’avoir cherché. Je l’ai laissé reposer quelques années sur les étagères de la bibliothèque, comme je le fais souvent de mes achats livresques. Cet été, j’ai eu envie de me plonger dans ce récit étrange.

François prêchant aux oiseaux, Giotto, Assise

Il s’agit d’un texte sans auteur, sans doute l’oeuvre collective des frères franciscains de la fin du XIIIe siècle, époque où les derniers frères à avoir connu François disparaissaient et, avec eux la mémoire vivante de cette vie extraordinaire. Le lecteur devra faire un effort pour pouvoir lire au mieux ces récits. Il lui faudra oublier le poids de tout l’héritage du rationalisme du XIXe siècle et rentrer dans la mentalité chrétienne et mystique du Moyen Age. Faute de quoi, il se découragera très vite et abandonnera au bout de quelques pages. Nous sommes ici plongés dans la vie du XIIIe siècle, dans le cadre d’une chrétienté occidentale qui était sans doute ici à son apogée. La mentalité des peuples, des dirigeants au plus humble des paysans était conditionnée par le catholicisme. Le surnaturel faisait partie de la religion, avec les miracles, les apparitions et les prophéties. C’est évidemment ce qui explique l’étrangeté de ce livre pour un homme du XXIe siècle, pétri de rationalisme, de scientisme et de laïcité ou d’athéisme.

L’ouvrage est en fait bâti en deux sections non distinguées. Les 38 premier chapitres présentent des épisodes de la vie sainte de François, alors que les chapitres 39 à 53 content des actions remarquables des frères franciscains les plus remarquables, épisodes souvent datés d’après la mort de François. Le même esprit mystique baigne les deux sections. La vie de François ici rapportée est une succession de miracles, au sens premier de « signes » donnés pour faire comprendre. L’hypothèse éditoriale des rédacteurs est que le petit saint d’Assise a revécu la vie du Christ. Il y a donc dans leurs choix de récits une volonté nette de faire ressortir cette similitude. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce qu’ils écrivent est inventé. Mais, comme les rédacteurs des Evangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) ont agencé leur vie de Jésus en fonction du public visé – lequel n’est pas du tout le même pour Matthieu (les Juifs) que pour Jean (Les grecs, plutôt gnostiques) – les auteur des Fioretti ont sélectionné les actions en fonction de ce postulat de départ de la similitude de vie avec le Christ.

On ne peut pas saisir toute la valeur de ces récits si l’on n’a pas une sensibilité spirituelle, voire mystique. Il faut avoir expérimenté un minimum de vie spirituelle ou de phases mystiques pour entrer dans cette vie. François ne vit plus que pour les pauvres, dans lesquels il sert le Christ. Ila tout quitté, s’est dépouillé de tout pour vivre de la charité et vivre la charité. Mais il a reçu en échange, comme don de Dieu, une foi d’enfant, une confiance totale en son Père céleste. Ce qui frappe beaucoup, au fil des pages, c’est l’importance de la prière dans la vie de François. Comme el Christ, il ses retire loin des autres frères pour prier seul. Le lieu de prière est « le bois ». Là, il vit des moments d’extase, de rencontres et de dialogue avec Jésus. Il en tire toute sa force et son humilité. Bien sûr, nous trouvons ici la fameuse scène ou il prêche aux oiseaux ou à d’autres animaux (un épisode parle des poissons d’une rivière). Notons qu’il ne prêche pas la repentance aux animaux, mais la gloire de Dieu. François, dans la prière reçoit bien des révélations ; certains, aujourd’hui, diraient qu’il était médium. Ces révélations lui permettent d’aider ses frères. Elles lui montrent aussi quels sont ceux qui vont le rejoindre. Bref, les petites fleurs nous content une vie entièrement guidée par la prière et la révélation. Cet aspect-là est universel.

Le lecteur protestant aura sans doute du mal à ne pas réprimer un peu d’agacement en lisant certains passages trop « catholiques », c’est-à-dire marqué par des pratiques non bibliques, comme le culte des saints ou l’adoration mariale. Il s’énervera à voir le pouvoir de la papauté et de la hiérarchie, qui a bien failli excommunier le poverello et le déclarer hérétique, mais ayant pesé la balance bénéfice/risque, a finalement décidé d’en faire un saint. Nous savons bien qu’aux yeux du monde, religieux ou pas, la limite entre folie et sainteté est floue.

L’éditeur a rajouté après les Petites fleurs les Cinq considérations sur les stigmates. Il faut bien saisir dans ce fait la thèse de l’éditeur : Une vie de sainteté se justifie in fine par la conformité physique avec la fin du Christ. François a donc reçu en sa chair les marques de la crucifixion. J’avoue que ce texte me laisse plus que perplexe, comme la manifestation des stigmates en général, comme certaines manifestations extraordinaires chez certains saints. Je touche sans doute là les limites de mon œcuménisme : je n’arrive pas à croire à ces manifestations, car je n’en vois nullement la raison et n’en trouve aucun fondement dans la Révélation chrétienne.

Au final, j’ai lu ce livre avec plaisir et sans doute avec profit : François n’était pas un tricheur, il vivait ce qu’il prêchait. Sa foi était construite sur une communion constante avec Dieu et Jésus. En cela il parle autant aux catholiques qu’aux protestants ou aux orthodoxes. Dans un siècle de mépris des petites gens et de gaspillage éhonté des riches et puissants, François est un modèle qui peut et doit nous inspirer, avec ou sans stigmates !

La version actuellement disponible est celle-ci, chez le même éditeur, reprenant la même pagination:

le lien de commande:

Jean-Michel Dauriac – Septembre 2022.

Leave a Comment