A propos de : Théorie de Jésus – Biographie d’une idée

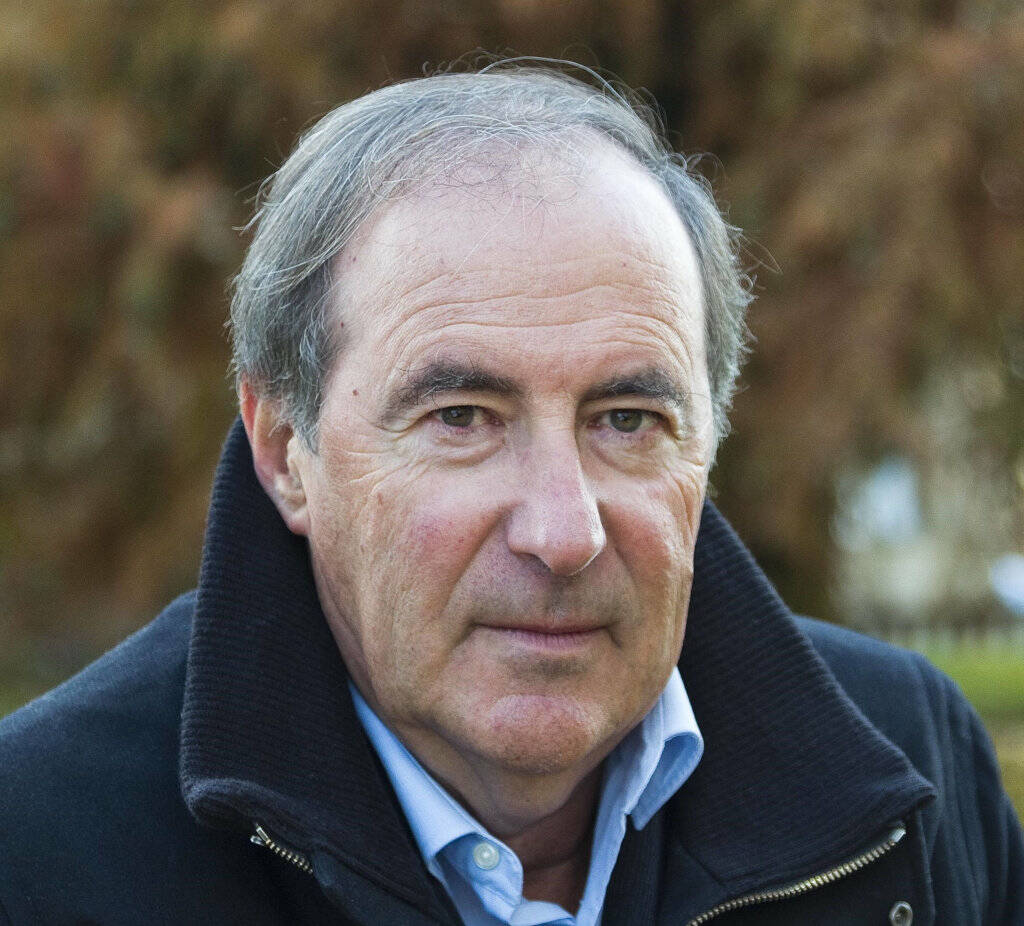

Michel Onfray

Éditions Bouquins, collection Essai, 2023

Je connais et je suis le travail de Michel Onfray presque depuis ses débuts. Le lecteur trouvera plusieurs de ses livres chroniqués sur mon blog[1]. J’ai eu la chance de le rencontrer et d’échanger avec lui à plusieurs reprises, dans le cadre d’une activité commune, les Universités Populaires, lui fondateur-animateur de celle de Caen, et moi fondateur et également animateur de l’UPHG (Université Populaire des Hauts de Garonne, à Lormont, en Gironde). Je ne cacherai pas que j’ai de l’estime et de la sympathie pour lui, que je le crois d’une grande intégrité et très différent de l’image que les médias et ses adversaires veulent donner de lui. Nous avons en commun une jeunesse libertaire et un grand intérêt pour les pensées minoritaires et alternatives. Chez lui, on sait que cela donna lieu à cette formidable aventure de la contre-histoire de la philosophie, présentée en conférences à Caen, mais aussi diffusée sous forme de livres, d’émissions de radio et de cd. Chez moi, beaucoup plus modestement, cela m’amena à me tourner vers des figures de la pensée, marginalisées, mais que je considère comme majeures, que ce soit Albert Schweitzer, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau ou Léon Tolstoï penseur[2]. Et là, le lecteur attentif verra poindre la grande différence entre nous : je suis celui qui croit au ciel et lui celui qui n’y croit pas. D’où une attention particulière portée à ses écrits sur la religion et, donc à ce livre, le dernier en date sur ce thème. Pour qui suit l’œuvre d’Onfray, cet ouvrage est tout sauf une surprise.

En effet, cela fait bien des années que Michel Onfray répète, dans ses livres, ses interviews, au détour d’une phrase dans ses conférences, que « Jésus est un concept ». Ce qui est très précisément le sujet de ce livre, comme le montrent le titre et le sous-titre. J’avais don hâte de lire ce travail qui finalisait une réflexion en cours depuis longtemps. À l’issue de cette lecture se pose la question de savoir quoi en dire et comment le dire. Je vais éviter la critique religieuse incendiaire. Je crois qu’elle est inutile et ne sert pas au dialogue : elle est la cristallisation des oppositions irréductibles. Il y aura sans nul doute beaucoup de belles plumes chrétiennes pour faire cela. Évidemment, je veux dire ici que je suis en total désaccord avec cette thèse et que je crois que Jésus a bien existé et fait ce que les Évangiles et les autres témoins du temps rapportent. Je suis convaincu que Jésus est un personnage historique au même titre que Platon ou Socrate. Ce que dénie absolument Michel Onfray. Par ailleurs, chrétien protestant converti à l’âge de dix-neuf ans, je crois au message du Christ-Jésus et à son rôle unique dans l’histoire de l’humanité. Ceci me différencie nettement de Michel Onfray. Ceci étant dit, je ne reviendrai pas sur ce point de la foi. Sauf en lien avec ce que dit l’auteur dans son livre.

Pour partager mes réflexions sur ce livre, je vais passer par le jeu de quelques questions posées par cette lecture. La première est : A qui est destiné ce livre ? et concerne son public et sa réception. La deuxième est : pourquoi Michel Onfray a-t-il écrit ce livre ? La réponse est tout sauf simple. La troisième, plus critique, est : comment peut-on en venir à une démonstration par l’absurde pour étayer une thèse fragile ? Suivie par une autre du même tonneau : Peut-on lire beaucoup de textes de la Bible, les citer, et ne pas du tout les comprendre dans leur sens spirituel, pour ne pas dire philosophique ? Je me limiterai à ces quatre interrogations, qui n’épuisent pas le débat, mais au contraire l’ouvrent vraiment.

À qui est destiné ce livre ?

Tout écrivain vise à être lu et, pour ce faire, il cible un public privilégié qu’il estime être le plus apte à s’approprier l’ouvrage. Michel Onfray est un gros vendeur de livres – ses ennemis le lui reprochent assez, un peu comme ils le faisaient pour Camus, sa grande admiration (et la mienne !). Il n’est pas un « philosophe pour classes terminales », comme on avait cru insulter Camus, mais il est incontestablement un « philosophe pour le peuple qui réfléchit ». Son public rassemble des personnes de tous milieux sociaux et de tous niveaux culturels. Est-ce ce public qui est visé par ce livre ? Je n’en sais rien explicitement, mais je ne suis pas convaincu qu’il fasse autant recette que ses précédents titres. Car, pour une grande majorité de nos concitoyens, si je puis me permettre ce jeu de mots, « La messe est dite ». Le rêve positiviste et marxiste s’est en partie accompli : le peuple, éclairé par les Lumières et le Parti, a dépassé le stade primitif de la croyance en Dieu. Du moins est-ce le constat sociologique général. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais le désintérêt pour le christianisme est patent, il suffit de se rendre à une messe ordinaire ou à un culte protestant pour voir des audiences étiques et chenues. C’est le quotidien du religieux chrétien dans notre pays. Des évènements exceptionnels peuvent rassembler des foules ponctuellement (JMJ Catholiques, Protestants en fête), mais ce sont des gens venus de tout le pays. Rien à voir avec les messes hebdomadaires de la Ligue 1 de football. L’opium du peuple a changé de nature, mais il est toujours là. Ces Français agnostiques ou athées, au mieux indifférents, vont-ils se ruer sur ce livre pour conforter leur opinion, ou plutôt leur non-opinion ? Sincèrement, j’en doute. Alors, pour qui est ce livre ? Sans doute, au premier chef pour les anthropologies et sociologues du religieux, auxquels il fournira une référence bibliographique de plus. Donc des « scientifiques » étudiant le religieux et les penseurs qui s’y intéressent comme un champ disciplinaire, hors de tout affect personnel. Et puis, sans doute aussi, les théologiens et quelques ministres des cultes curieux, qui pourront agrémenter leurs articles ou homélies d’une petite réflexion acide sur Onfray. Et les philosophes ? C’est là que le bât blesse. Ils ont déjà été largement pourvus en argumentaire de ce style depuis le XVIIIe siècle. Feront-ils l’effort de lire ces pages, hormis ceux qui devront en faire une recension ? Bref, ce livre peut avoir du mal à trouver un public nombreux. Il est tout à fait possible que je me trompe grossièrement et qu’il devienne un best-seller ; auquel cas je reconnaitrai sans honte mon manque de perspicacité.

Pourquoi Michel Onfray a-t-il écrit ce livre ?

Une réponse primaire serait : parce qu’il en avait envie ou en avait besoin. On peut essayer de pousser plus loin la recherche. En cela la préface du livre est la partie la plus intéressante pour nous éclairer. Elle est construite en deux parties : une sorte d’autobiographie personnelle en lien avec le sujet et des extraits de lettres de Lucien Jerphagnon à Michel Onfray.

De la première section, nous retirons quelques informations intéressantes, qui ne sont nullement des révélations exclusives pour les fidèles de l’auteur. Tout d’abord, qu’il a une éducation catholique bien traditionnelle, doublée d’une scolarisation dans une école chrétienne. Il a donc une base de connaissances, à la fois sur les rites religieux, sur les symboles et les textes sacrés. Ce qui le différencie de la grande majorité des Français actuels. Nous reviendrons sur cette connaissance et ce passé. Nous apprenons aussi qu’il a songé à s’inscrire en théologie à la Catho d’Angers, après son bac, mais qu’il choisit finalement Caen et sa faculté de philosophie : Nietzsche plutôt que Jésus. Mais à Caen, il y avait un grand professeur de philosophie, Lucien Jerphagnon. Celui-ci était un des meilleurs spécialistes de Saint-Augustin, dont il fut un des éditeurs dans l’édition de La Pléiade. Et c’est ce grand professeur, très érudit, qui initia Michel Onfray à la philosophie antique dont on sait l’importance pour sa vie et sa réflexion. Jerphagnon était chrétien et en s’en cachait pas. Il a écrit de fort belles choses là-dessus dans un de ses derniers ouvrages[3]. Il fut celui qui devint le maître d’Onfray, le seul qu’il se reconnaisse dans ses études de philosophie. Extrait de ladite préface :

« J’avais entre-temps rencontré Lucien Jerphagnon, dont on sait qu’il devint alors mon maître. J’entrais en philosophie antique comme on entre en religion, il était mon Supérieur. Avec lui, j’étais moine, avec les avantages, sans les inconvénients ; Lucrèce a pris la place de Jésus, de Dieu, de la religion chrétienne : l’épicurisme ne résolvait pas les problèmes de Jésus, de Dieu, de la religion, il passait outre, ça n’était plus un problème, mais il résolvait les questions du sens de la vie et de la possibilité d’être moral sans croire au Dieu des chrétiens ; C’était beaucoup, c’était fondamental. » Pages17-18.

La deuxième partie de la préface présente un extrait de lettres du vieux maître à son étudiant sans doute le plus célèbre. Ces lettres s’échelonnent – pour les morceaux choisis ici – de 1993 à 1998. Dès le premier morceau, le décor est posé :

« Oui, votre antichristianisme… Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais je me demande si vous ne devriez pas dépasser ça […] Vous allez rigoler : et si vous faisiez un Jésus, un jour ? » Page 19.

Voici le défi lancé. Bien évidemment, il faut se demander pourquoi Onfray a choisi de publier précisément ces extraits-là. Justement là où son vieux maître lui suggère de dépasser son antichristianisme pulsionnel. Un des problèmes est là. Pourquoi Michel Onfray en reste-t-il à cette agressivité dont on comprend bien qu’elle renvoie à un vécu très douloureux avec l’Église catholique romaine ? Nous en parlerons plus loin. Dans une autre lettre, datée de 1995, Jerphagnon écrit :

« Alors, évidemment, il faudra vous chapitrer, retenir vos gamineries – je vous connais ! – vous interdire de présenter Jésus en cynique, de le montrer en tirant un coup avec la Madeleine , et autres trucs dont votre foutu anticléricalisme est coutumier… » Page 20.

Jerphagnon souligne ici un des traits caractéristiques du style Onfray le plus percutant : la satire ou le pamphlet. Certes, Michel Onfray y excelle, mais le genre en lui-même porte ses limites et l’on écrit plus des pamphlets pour soi-même que pour les lecteurs. Dans ce livre, il n’échappe pas complètement à ses vieux démons ironiques. Une petite vacherie par-ci, un jeu de mots assassin par-là, le naturel ancien revient parfois au galop.

Je ne citerai pas davantage ces lettres. Elles mettent en évidence une des motivations profondes de l’auteur. Pourquoi Michel Onfray écrit-il ce livre ? Sans nul doute, au moins en partie, par fidélité à son maître. Mais ce serait facile de réduire à cette seulement reconnaissance scolastique.

Je crois en une raison beaucoup plus personnelle, inavouable en clair, cependant très perceptible aux lecteurs fidèles. La question du christianisme et de Jésus obsède littéralement l’auteur. Si ce n’était pas le cas, l’affaire aurait été close lors de la publication du Traité d’athéisme. Or, c’est justement à partir de ce livre que l’évolution intellectuelle d’Onfray est intéressante. Il proclame partout avec constance son athéisme, mais il s’intéresse de plus en plus au christianisme au sens large. Il devient un fervent défenseur de la civilisation judéo-chrétienne alors même qu’il en annonce la décadence et la fin prochaine. C’est au nom de celle-ci qu’il reste très réservé face à l’islam. Jésus est une fable, le christianisme une escroquerie qui a réussi, mais il défend mordicus ce que cela a produit durant 20 siècles. Tout un chacun se bat contre ses propres paradoxes, nul n’y échappe. Mais, lorsqu’on est un personnage public lu par des millions de gens, ces paradoxes deviennent éléments de débat public. Je crois donc qu’Onfray écrit sur Jésus et le christianisme parce qu’il ne peut vivre ce qu’il dit et proclame : savoir, les considérer comme vraiment inexistants. Cela me fait un peu songer aux médecins et mandarins médicaux allopathes ricanant devant l’absurdité de l’homéopathie, mais lui consacrant livres et articles. Si c’est nul et sans réalité , je ne vois pas l’intérêt de continuer à en parler. Pour ma part, j’ai toujours considéré le marxisme-léninisme et son application criminels, mais périssables (j’avais lu Soljenytsine à 15 ans, dès sa traduction en français) ; je n’ai pas écrit une seule ligne sur ce sujet qui a établi tout seul son échec et son mensonge. Onfray écrit sur Jésus alors même que, selon lui, c’est un mirage. Écrit-il pour convaincre les lecteurs indécis ? Sans doute aussi. Mais je crois qu’il écrit surtout pour lui-même. Pour établir par son travail une digue contre ce sujet. Et qualifier son livre de « biographie d’une idée » montre bien qu’il considère celle-ci comme réelle en tant que telle. Donc le christianisme ne serait pas sans fondement, Jésus serait-il seulement une idée. Cette belle idée aurait changé la vie de milliards de gens depuis deux mille ans, serait-elle une fable sans au-delà. Dans ce livre, Michel Onfray ferraille avec la personne de Jésus pour la transformer en idée, mais il ne cherche pas à détruire cette idée. Je n’irai pas plus loin dans cette analyse. Je voulais seulement montrer à mon lecteur que cette question du pourquoi est tout sauf simple et qu’elle ouvre sur des interrogations plus intimes pour l’auteur. On n’écrit pas continûment sur un sujet imaginaire et sans intérêt.

Comment peut-on en venir à une démonstration par l’absurde pour étayer une thèse fragile ?

Je voudrais en venir maintenant au contenu lui-même. Comme je l’ai dit plus haut, il ne s’agira nullement de reprendre les affirmations souvent hasardeuses de l’auteur et de les réduire au plan théologique et herméneutique. Je veux me concentrer sur l’angle qu’il a choisi. Je passerai sur la partie généalogique qui n’est qu’un hors-d’œuvre pour l’auteur. La pointe de sa démarche est dans les deuxième et troisième parties, consacrées à l’action supposée et aux paroles putatives que donnent les Évangiles. Comme toujours chez Onfray, le travail de lecture et d’annotations est considérable. Nul ne peut le nier. Dans une critique parue le 18 janvier dans Le Figaro, Eugénie Bastié écrit, à propos de cet ouvrage :

« Il a lu plus de patristique que la plupart de nos évêques. [4]»

Je souscris à ce jugement. Les références précises et les citations volumineuses de ce livre prouvent qu’il a bien lu la Bible en profondeur et un certain nombre de Pères de l’Église. C’est d’ailleurs la marque de fabrique Onfray : lorsqu’il aborde un sujet, ce moine-soldat absorbe une quantité de documentation impressionnante. Le reproche se superficialité ne saurait lui être fait, sinon de mauvaise foi.

Le problème n’est donc nullement une question de sources ou de documentation. À la lecture, il est aisé de mesurer tout le travail de lecture biblique, puis de recherche. Bien sûr, une bible d’étude, du type NBS (Nouvelle Bible Segond) facilite grandement le fastidieux travail de références croisées. Mais ce n’est pas dans ce genre de livre que l’on peut trouver l’argumentaire critique global. Si Jésus est seulement une idée, il faut le démontrer. D’autant plus sérieusement que cette thèse de la non-existence de Jésus est aujourd’hui abandonnée par la quasi-totalité des historiens des religions. Mais cela ne gêne pas notre auteur, au contraire. Il y voit le triomphe de l’entreprise de duperie catholique. Il préfère avoir tort tout seul que raison avec le troupeau. Comme le disait ironiquement Coluche : « Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison ! ». Onfray a donc choisi un plan à double hélice, comme l’ADN.

La première hélice est celle de la critique des récits évangéliques, sur un argumentaire depuis longtemps présenté par lui : La vie de Jésus n’est faite que symboles. Pour lui, il est évident que Jésus ne mange que des symboles : du pain, des poissons, des figues… Que ce soit la base alimentaire connue des Palestiniens de l’époque n’altère pas du tout son opinion. Du simple fait que les Évangiles ne racontent pas le détail de la vie quotidienne de Jésus, nous aurions la preuve de l’irréalité de cette vie. Et, caractère aggravant au plus haut degré, ces récits ont été écrits par des partisans de Jésus. Mais il faut avouer que l’on voit mal les adversaires de Jésus, les Pharisiens ou les Saduccéens, par exemple, rassembler les témoignages et écrire la vie de celui qu’ils ont fait condamner et exécuter. Je ne connais pas d’exemples historiques d’une telle démarche. Nous disposons par contre de nombreux cas semblables à celui des Évangiles : Ce sont les disciples de Bouddha qui ont écrit son histoire. Je n’ai jamais lu sous la plume de Michel Onfray l’idée que Mahomet serait un concept, alors que la situation est du même type. Ce qui peut être opposé à Jésus ne saurait l’être à Bouddha ou Mahomet. Mais ce n’est pas ici que réside le point le plus discutable, même si cette thèse est extrêmement fragile.

La seconde hélice est beaucoup plus problématique et c’est à propos de celle-ci que je parle de « raisonnement par l’absurde ». Jugez plutôt. Pour prouver que Jésus est simplement une idée, Onfray s’embarque dans la démonstration qu’il est férocement antijudaïque, que tout son discours et son comportement visent à nier, détruire et remplacer la foi juive traditionnelle. Pour expliquer ce paradoxe, il utilise le verset de Matthieu 5 :1 7 : « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l’accomplir ». Et de démontrer qu’au contraire, chacune de ses actions, voire de ses miracles a pour but de transgresser la Loi juive : les violations du Sabbat sont presque toutes relevées, le non-respect des règles de purification, la fréquentation des Samaritains… Ce comportement antijudaïque, selon Onfray, montre bien que Jésus est un concept construit pour abattre la Loi et non un vrai personnage. Je ne rentrerai pas dans la querelle, ce serait valider cet argument spécieux. Je signale seulement deux points précis : le judaïsme est parcouru depuis son origine par des prophètes et des meneurs qui le mettent à mal. Le comportement critique de Jésus s’inscrit dans une pratique plutôt courante dans le judaïsme. Secondement, Jésus est un juif « classique », qui connaît les textes sacrés, il est au courant des débats et des écoles de pensée très divergentes de sa religion et il est d‘ailleurs considéré par les penseurs juifs comme un rabbin et un prophète, fait d’ailleurs emprunté par l’islam. La seule chose qui le met en marge absolument est sa prétention à être le Fils de Dieu. Mais lui-même inscrit cette prétention dans le cadre prophétique et eschatologique juif. Onfray répète aussi un argument à satiété : Jésus ne fait que réciter ou accomplir des actes qui ont été décrits par Jérémie, Esaïe, Michée et autres prophètes juifs. Pour lui, il y a là une preuve indiscutable qu’il est une construction pure, un « rapport textuel », comme le dit plaisamment Onfray. Il est pour lui inenvisageable que la vie de l’homme Jésus soit véritablement cet accomplissement. Ce ne peut être qu’un travail de faussaire, une mythification mystificatrice.

En refusant de considérer l’éventualité d’une position opposée à la sienne, Michel Onfray se condamne à un argumentaire très discutable. Je ne vois pas en quoi, en acceptant sa thèse, le fait que Jésus sape systématiquement le judaïsme traditionnel le disqualifierait d’être un homme réel. On a également le droit de penser que la disqualification sans appel des Évangiles, au principe que le partisan est toujours un menteur et un affabulateur, est un argument sommaire. Mais il faut maintenant en venir à la dernière de mes questions, celle qui met le plus en question les thèses de ce livre.

Peut-on lire beaucoup de textes de la Bible, les citer, et ne pas du tout les comprendre dans leur sens spirituel, pour ne pas dire philosophique ?

La question peut paraître insolente ou méprisante, elle ne l’est pas du tout. C’est une question à la fois technique et spirituelle. On pourrait la développer, argument contre argument, contre le contenu entier du livre. Je l’ai dit, je ne veux pas entrer ici dans ce jeu, même si j’avoue que j’aimerais beaucoup avoir cet échange direct avec l’auteur. C’est au plan d’abord des outils que je veux me situer.

Michel Onfray fréquente les philosophes antiques depuis maintenant plus de quarante ans. Il est incontestable qu’il les connaît infiniment mieux que moi. Je n’irais donc pas le provoquer sur le terrain de Lucrèce ou des stoïciens. Mais, en la matière, je le lis avec attention, afin de garder mon esprit critique en éveil et je n’hésite pas à aller directement aux sources.

Dans tout le travail critique d’Onfray sur le christianisme, il y a une confusion permanente et un impensé. La confusion fondamentale est celle entre le christianisme et le catholicisme romain[5]. En cela, il est terriblement français. Ce peuple continue à vouloir faire semblant de croire que le christianisme égale le catholicisme. Ce qui peut encore s’admettre à la lecture de l’histoire de France, mais s’avère intenable en prenant un peu de recul. L’histoire du christianisme est d’une réelle complexité, dès la fin du Ier siècle, et il y là matière à écrire une formidable contre-histoire du christianisme[6]. Nous passons donc logiquement au stade de l’impensé. Jamais, dans ses écrits Onfray n’a abordé les deux autres religions chrétiennes, l’orthodoxie et le protestantisme. Il se concentre uniquement sur le catholicisme, ce qui est un défaut grave de perspective historique. Or, l’exploration de la pensée et de la théologie protestante invaliderait une bonne partie de son argumentaire. Mais il me semble qu’il n’a jamais approché cet univers.

Je baigne depuis maintenant soixante ans dans l’univers biblique et protestant. Depuis six décennies je lis et j’étudie la Bible, en prenant appui à la fois sur la parole vivante des pasteurs et sur la masse des écrits sur ce vaste sujet. Par souci d’intégrité personnelle et par goût pour la Bible et la théologie, j’ai effectué, en sus, un cycle complet d’études de théologie protestante, clôturé par un doctorat. Je peux dire, sans fatuité, que j’ai accompli en théologie biblique le même travail qu’Onfray sur la philosophie antique, sans doute avec moins de moyens intellectuels. C’est au nom de ce travail de bénédictin accompli sur les sources en langues originales, sur le judaïsme, sur le catholicisme et sur la théologie biblique et la christologie, que je me permets de poser la question ci-dessus.

Pour approcher certains corpus de textes ou certaines pensées, il faut des dizaines d’années, voire toute une vie de travail assidu. En effet, il ne suffit pas de prendre connaissance des textes pour en pénétrer la signification profonde. Il faut savoir les situer dans le monde culturel dont ils sont issus et, encore plus important pour notre sujet, dans la vie spirituelle des protagonistes. Pour Jésus, cela implique donc la connaissance du judaïsme, de ses doctrines, de ses débats, de ses courants, du rôle des textes, de la liturgie du Temple. On ne peut acquérir cette connaissance en quelques entretiens, même avec les meilleurs rabbins du monde. On ne peut que contempler la maison depuis le seuil. C’est mon principal reproche à ce travail. Il est entièrement fondé sur une lecture plate, au premier degré, sans entrer le moins du monde dans la finesse de lecture de ces textes que des générations de rabbins ont mastiqués à la réduire en poudre.

Un des exemples les plus frappants de cette lecture décalée est l’usage de la prophétie et de l’eschatologie messianique que fait (ou plutôt que ne fait pas) Michel Onfray. Il cite plusieurs fois les prophètes, mais fait curieux jamais dans Esaïe (ou Isaïe), qui est le prophète le plus important pour le judéo-christianisme, ce que l’on appelle les chants du serviteur de l’Éternel, qui sont trois textes spécifiquement messianiques[7], reçus comme tels par les juifs et par les chrétiens. La différence est que, pour les chrétiens, la prophétie d’Esaïe chapitre 53, sur le serviteur souffrant, s’est réalisé dans la mort de Jésus, alors que les juifs attendent encore leur Messie, qui doit être triomphant et rétablir le royaume d’Israël. Il est aujourd’hui manifeste que cette attente et ce rétablissement doivent être lus de manière symbolique, le Messie ne venant pas appliquer les accords d’Oslo ou rétablir le royaume de Salomon. Pourquoi les juifs religieux n’ont-ils pas accepté Jésus ? Pour deux raisons majeures : ils attendaient un chef de guerre et non un charpentier nomade, entouré de douze pauvres galiléens ; ils n’admettaient pas la lecture des prophètes que Jésus faisait et les signes qu’il en donnait (les divers miracles). Non que les juifs ne croient pas aux miracles, leur Bible en est remplie, accomplis directement par Dieu ou par ses envoyés, les prophètes. Ils voulaient bien admettre que Jésus soit un prophète –encore avec réticence – mais sa prétention à agir en lieu et place de Dieu (le pardon des péchés) n’était pas pour eux acceptable. Il faut avoir sans cesse à l’esprit ces deux obstacles pour comprendre la vigueur des débats entre Jésus et les religieux (Pharisiens, Saduccéens ou Docteurs de la Loi). Mais choisir comme unique argument que Jésus est un mauvais juif qui est venu détruire le judaïsme empêche de rentrer dans le fond des échanges. Jésus n’est pas venu créer le christianisme, il est venu, exactement comme il le dit, « accomplir la loi » (Matthieu 5 :17), c’est-à-dire montrer quelle est sa véritable nature dans un régime messianique : le Sermon sur la Montagne, dans les chapitres 5, 6 et 7 de l’Évangile de Matthieu en est la brillante démonstration. Décréter que Jésus n’a pas existé sur le fait qu’il y a une correspondance étonnante entre ses dires et faires et les prophéties antérieures, c’est ne rien comprendre au judaïsme et au sens de la vie publique de Jésus. Oui, il a vivement vilipendé les pharisiens, mais on voit aussi des textes où ceux-ci sont tout à fait en accord avec lui. On a dit qu’il aurait été essénien. Affirmation sans aucune preuve. Jésus vient d’abord prêcher aux juifs l’accomplissement de la loi et la nouvelle économie de la grâce. Et ses coreligionnaires le rejettent et se débrouillent pour le faire condamner, car ils le tiennent pour un blasphémateur. Dieu peut envoyer des prophètes, des messies –ce n’est pas un nom propre en hébreu – mais absolument pas « son fils », car Dieu est Un (alors qu’un des termes qui le désigne, dès le premier verset de la Genèse, Elohim, est un pluriel !). En soutenant cette double thèse improbable de la conceptualité de Jésus et de sa destruction du judaïsme, Michel Onfray passe à côté du sens profond des textes.

Il montre aussi à quel point l’enseignement de Jésus est contraire à la bonne morale et cite ces versets où Jésus ignore sa famille venue le voir – normal, ils le prenaient pour un fou ! – et où il enseignerait à haïr sa famille pour aimer Dieu.

Matthieu 12 : 47-50 : 47 Quelqu’un lui dit : Ta mère et tes frères se tiennent dehors, et ils cherchent à te parler.

48 Mais il répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?

49 Puis il étendit la main sur ses disciples et dit : Voici ma mère et mes frères !

50 En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. (Version NBS)

Faire de ce texte une lecture plate dans la filiation du « Familles, je vous hais[8] ! », c’est évidemment refuser qu’il existe un autre sens que le sens littéral. Faisons un petit écart à ce sujet.

Les juifs ont mis au jour, dans leur démarche d’étude, quatre degrés de lecture des textes sacrés, qu’ils ont nommés sous un terme acronyme PaRDeS[9]. Cette gradation va du sens littéral au sens caché, que seul l’initié peut saisir (en l’occurrence le kabbaliste). Les deux modes intermédiaires sont ceux qui sont les plus utilisés par les étudiants de la Bible. Ils portent sur le sens symbolique et allégorique et sur le sens spirituel.

Les exégètes chrétiens, au Moyen Âge ont formalisé une méthode très proche de celle des juifs, mais en trois ou quatre niveaux, le sens caché ésotérique n’existant pas[10]. Cette méthode reste aujourd’hui pertinente[11], malgré tous les progrès de ce que l’on a appelé au XIXe siècle la méthode historico-critique[12].

Il est évident que Michel Onfray ignore ou veut ignorer ces niveaux de lecture. S’il en avait un tant soit peu usé, il aurait bien compris que ce que dit Jésus dans ces versets de Matthieu, c’est que le Royaume qu’il est venu prêcher transcende les liens familiaux terrestres et crée une nouvelle fraternité et « sororité ». Ce thème traverse tous les Évangiles. Jésus n’a pas renié sa mère ; au moment de sa crucifixion, il s’adresse à elle et à Jean, son disciple préféré et en fait un nouveau couple mère-fils[13]. Faire de Jésus un destructeur de la famille est un contresens exégétique. Il vient remettre la famille charnelle à sa place et créer une famille spirituelle. La famille n’est en rien sacrée, c’est une des erreurs catholiques que d’en avoir fait une institution d’origine divine, favorisant ainsi le patriarcat et la situation inférieure des femmes, alors que le propos et les actes de Jésus disent le contraire. C’est quand même un comble de voir Onfray, libertaire iconoclaste, se faire le défenseur de la famille pour invalider la personne de Jésus.

Luc 14 : 26 Si quelqu’un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.

27 Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. (version NBS)

Voici un autre des textes cités avec jubilation par Michel Onfray. Donc, Jésus dit bien qu’il faut détester ses proches et même sa propre vie ! Quel dommage d’en rester à ce stade. Le même Jésus a répondu aux Docteurs de la Loi qui lui demandaient quels étaient les plus grands commandements :

Matthieu 22 : 37 « Il lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence.

38 C’est là le grand commandement, le premier.

39 Un second cependant lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

40 De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes. » (Version NBS)

Difficile de se haïr et, en même temps, aimer son prochain et soi-même. C’est donc qu’il faut lire ces propos « scandaleux [14]» autrement. Jésus prêche une transformation radicale, et il emploie des termes radicaux. Le but est de frapper les esprits, voire de choquer au sens médical de l’électrochoc. Il faut mettre Dieu et son service au-dessus de tout et ne pas se laisser enserrer dans les rets des liens familiaux et sentimentaux. Le choix est celui de mettre Dieu au premier plan. Cela entraîne souvent des rejets familiaux pour ceux qui agissent ainsi. Mais cela n’est pas un commandement, une condition sine qua non. Le christianisme primitif – à mon sens le seul qui soit resté fidèle au Christ – saura parfaitement établir l’équilibre entre ces paroles de Jésus et la tradition patriarcale juive ou romaine.

Lire ces versets au premier degré c’est agir comme les islamistes lisant le Coran sans recul. La civilisation judéo-chrétienne, dont Onfray est un défenseur nostalgique, a fait la preuve de son attitude positive pour la vie humaine (comparons-là aux grandes civilisations aux mêmes époques). Jésus a initié un message proprement révolutionnaire, qui a changé la vie de milliards de gens et du monde d’une certaine façon.

Faire de Jésus une idée est une thèse qui n’a guère de défenseurs aujourd’hui, alors même que les études historiques se sont multipliées. L’argumentaire de Michel Onfray est fragile, il le sait bien. C’est pourquoi il a choisi de détourner en partie l’attention de son lecteur vers cet antijudaïsme invraisemblable. Son livre ne convaincra que des convaincus, refusant un dialogue approfondi. Plus intéressant est le fait que ce livre soit venu s’ajouter aux précédents sur le sujet du christianisme. Pourquoi s’acharner sur un mort ou sur une idée ? Peut-être parce que l’auteur n’arrive pas à évacuer l’idée de cette idée. Je ne citerai pas Pascal et son fameux « Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais pas déjà trouvé ». Je dirai simplement que cette question taraude l’auteur. À lui de savoir pourquoi. Pour moi, je suis heureux d’avoir pu lire ce livre, car il a stimulé ma réflexion. Merci Michel !

Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – Janvier 2024

[1] Voir :

[2] Auquel j’ai consacré une énorme thèse de doctorat intitulée : Tolstoï et Jésus : anarchisme, christianisme ou… tolstoïsme ?, soutenue en théologie protestante à Strasbourg.

[3] Lucien Jerphagnon, De l’amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles – entretiens avec Christiane Rancé, Paris, Albin Michel, 2011.

[4] Onfray l’athée et Michel le chrétien, Eugénie Bastié in Le Figaro 18 janvier 2024, p. 15.

[5] Cette confusion est liée à son vécu : le christianisme, c’est le catholicisme. Alors que pour un analyste critique, le catholicisme est la secte chrétienne qui s’est imposée grâce au césaropapisme, à partir de l’empereur Constantin Ier (voir Jacques Ellul et son chef-d’œuvre : La subversion du christianisme). Toute la rancœur d’Onfray est alimentée par le catholicisme de son enfance. Il n’a jamais réussi à aller au-delà.

[6] Je connais au moins deux ouvrages qui en font office : l’Eglise ignorée ou Le pèlerinage douloureux de l’Église de Broadbent- Nyons, Editions Je sème, 1953et L’Eglise, une esquisse de son histoire pendant vingt siècles, Adrien Ladrierre (avec des compléments d’Edouard Recordin et Philippe Tapernoux), Vevey, Editions bibles et traités chrétiens, 1972, pour la dernière version complète. Trois tomes.

[7] Esaïe 42 : 1-4, pour le premier chant ; ch. 49 : 5 jusqu’à 50 : 11pour le second chant –parfois coupé en deux chants par les exégètes ; 52 : 13 à 53 : 12 pour le troisième, le plus spécifiquement christique. « Les Cantiques du Serviteur ou Chants du Serviteur, ou encore Poèmes du Serviteur, sont un ensemble de péricopes du Livre d’Isaïe. Il s’agit de quatre passages du « Deutéro-Isaïe » : 42:1-9, 49:1-7, 50:4-11 et 52:13 – 53:12. Ce Serviteur, appelé par YHWH à apporter la lumière aux « nations », est l’objet du mépris des hommes. L’unité de ces textes ainsi que l’identité du Serviteur soulèvent plusieurs questions en termes d’exégèse biblique, tant dans l’interprétation du judaïsme que dans celle du christianisme. » source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantiques_du_Serviteur

[8] « Familles, je vous hais ! Foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses du bonheur » écrivait donc le jeune Gide dans Les Nourritures terrestres. Source : https://larepubliquedeslivres.com/familles-je-vous-hais/

[9] PaRDeS est l’acronyme de quatre termes hébreux qui qualifient le type de lecture : Pshat, la lecture littérale, Remez : lecture allégorique ou allusive, Drash : lecture homilétique ou métaphorique et Sod : lecture ésotérique ou secrète. Cette lecture à quatre niveaux a été reprise par Saint Augustin, qui l’a transmise au christianisme médiéval.

[10] On sait fort bien que ce sens ésotérique est celui qui est à la base de ce que l’on appelle la gnose, la connaissance profonde de la révélation chrétienne. Il n’est pas reconnu en tant que tel par l’Église catholique.

[11] Ou redevient pertinente.

[12] Voir, pour plus de détails, l’article wikipedia : Quatre sens de l’Ecriture ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_sens_de_l%27%C3%89criture .

[13] Jean 19 : 25-27.

[14] D. Meyer, Y. Simoens, S. Bencheikh, Les versets douloureux – Bible, Evangile et Coran entre conflit et dialogue, Lessius, 2008. Ce livre aborde certains textes problématiques des trois monothéismes.

Leave a Comment