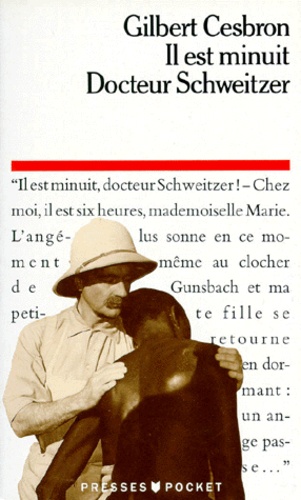

Il est minuit, docteur Schweitzer

Gilbert Cesbron ; Livre de poche 1972 (1re édition 1952).

Cette pièce en deux actes a été écrite en 1950 par l’auteur Gilbert Cesbron, déjà connu comme romancier et qui devait écrire quelques autres pièces à la suite de celle-ci, qui inaugurait son arrivée dans le monde du théâtre. Cette pièce a connu un grand succès et a été portée sur les médias de l’époque assez vite. Il y eut d’abord une version radiophonique – à cette époque, les pièces radiodiffusées étaient nombreuses et beaucoup de créations étaient écrites pour la radio. Puis suivit une adaptation cinématographique, avec Pierre Fresnay, alors au sommet de sa carrière, dans le rôle du docteur Schweitzer et une jeune actrice dans le seul rôle féminin, Jeanne Moreau. La formule du titre devint presque proverbiale pour exprimer l’idée d’urgence.

Une image du film, avec Pierre Fresnay, dans le rôle du docteur Schweitzer, et la jeune Jeanne Moreau, dans le rôle de Marie. A gauche, le père Charles, rôle tenu par Jean Dubucourt. Film de André Haguet, 1952.

Cesbron est un auteur catholique, qui n’a jamais fait mystère de sa foi et qui écrira un Ce que je crois fort intéressant, au soir de sa vie. Cette précision est capitale pour saisir l’enjeu de cette pièce. Il s’agit d’une sorte de huis clos, toute l’action, verbale, se passant dans le bureau du docteur Schweitzer, dans le premier hôpital qu’il construisit en grande partie de ses mains, à Lambaréné, sur le bord de l’Ogoué, au Gabon, alors colonie française incluse dans l’AEF (Afrique Equatoriale Française). Les deux actes correspondent à deux moments de l’action, avec une montée en intensité dramatique lors du second acte. Les personnages sont peu nombreux : Schweitzer, au premier chef bien sûr, puis Marie, une jeune femme de France venue travailler à l’hôpital, l’administrateur colonial Leblanc, représentant la République, autorité civile du lieu, le commandant Lieuvin, responsable militaire du lieu et un moine ermite, le père Charles de Ferrier, vivant dans la jungle non loin de l’hôpital. Tous ces personnages ont aux alentours de la quarantaine[1], sauf Marie, qui a seulement 32 ans. Les deux personnalités, Ferrier et Lieuvin sont des allégories de personnages célèbres. Ferrier représente le père Charles de Foucault et Lieuvin est la figure de Lyautey. Tout va se jouer en quelques heures, entre deux minuits, donc avec une très forte unité de temps, de lieu et d’action, vieilles recettes de la tragédie qui ont fait la preuve de leur efficacité.

L’écrivain Gilbert Cesbron

Le début de la pièce met en scène Schweitzer et Marie, qui lui fait office de secrétaire et d’assistante. Leurs échanges laissent vite entendre que Marie est tourmentée. Face à un Schweitzer habité par sa foi et sa mission, elle doute d’elle-même et du sens de sa vie. La conversation démarre sur les aspects professionnels, puis en vient à ce qui préoccupe la jeune femme : le sens de la vie et la quête du bonheur. Elle interroge avidement le docteur et elle doit être très surprise de l’entendre dire « Le bonheur, ça n’existe pas. » Or, elle veut croire au bonheur de toute la force de son âme douloureuse – on devinera assez vite qu’elle est venue ici fuir après une déception amoureuse. Schweitzer oppose le bonheur à la joie et dit qu’il a choisi la joie. Évidemment, pour saisir pleinement cette phrase il faut être un chrétien convaincu et savoir la place de la joie dans le christianisme. Schweitzer est un grand théologien et un pasteur expérimenté, il sait exactement le poids des mots. Ainsi est posée une des intrigues de la pièce : Marie et le bonheur, qu’elle identifie à l’amour humain, alors que Schweitzer parle de la joie divine ; il y a deux plans disjoints. Sans dévoiler tout le contenu de la pièce, disons que Marie trouvera l’amour, pour le perdre presque aussitôt, mais sans être privée de son bonheur.

Le Père Charles entre alors en scène. Et à travers lui, Cesbron nous donne à contempler tout ce qui peut réunir deux hommes de foi, au-dessus de ce qui devrait les séparer ecclésialement. Nous comprendrons assez vite que ces deux chrétiens différents sont associés : l’un soigne les corps des hommes et l’autre prie pour leur âme. Non que Schweitzer ne se préoccupe pas de leur vie spirituelle, mais son appel missionnaire est dans le soin médical et humain[2]. Les deux hommes se comprennent parfaitement à mots couverts. Bien sûr, pour jouir complètement des subtilités des dialogues, il vaut mieux connaître la vie de ces deux géants de la foi. Mais l’art est un moyen merveilleux qui permet de passer par-dessus l’ignorance et d’aller toucher le coeur. Si le lecteur ne sait rien du père de Foucault et de Schweitzer, cela ne l’empêchera nullement de profiter pleinement de leurs échanges, car le premier degré est déjà très riche. À travers leurs échanges, il est évident que les deux hommes s’apprécient beaucoup. Cette rencontre fictionnelle ouvre un horizon imaginaire à ceux qui connaissent ces deux vies. Se connaissaient-ils dans le monde réel ? Il y a peu de chances, car Schweizer est Alsacien, donc Allemand au regard de la loi (c’est un des grands ressorts de la fin de la pièce) et la route de Foucauld a plutôt été géographiquement très éloignée de celle du pasteur strasbourgeois. Chacun savait-il ce que faisait l’autre ? La probabilité en est plus grande. Quoiqu’il en soit, ce que nous propose Cesbron est assez excitant : imaginer leur rencontre et leur collaboration autour de la misère humaine. Tout à fait vraisemblable, même si totalement inventé. Car les deux hommes étaient au service de leurs prochains, extrêmement attentifs à leur vie concrète (la pièce en donne quelques exemples dans des échanges entre personnages).

Il existe un second tandem, celui des responsables civil et militaire, donc les représentants de l’Etat et du monde profane. Ils sont aussi avant tout symboliques de la colonisation. Cesbron n’a pas écrit une pièce politique : on y chercherait en vain des preuves d’un jugement ou d’un engagement. Leblanc et Lieuvin sont les serviteurs du monde humain, alors que Schweitzer et Ferrier sont ceux du monde spirituel au service de leurs frères humains. Le point de jonction est l’humain, vu sous deux angles distincts, parfois contradictoires. Leblanc voit des noirs qu’il faut surveiller, Lieuvin[3] des colonisés à garder en paix, alors que Schweitzer et Ferrier voient des créatures de Dieu en souffrance. Cette distinction parcourt aussi, en filigrane toute la pièce. Les deux laïcs sont dans la concurrence, à tous égards. On sait que, dans les colonies, le pouvoir militaire n’avait pas beaucoup d’estime pour les administrateurs civils, et réciproquement.

La progression dramatique joue sur l’intrication de plusieurs niveaux d’intrigues : Marie symbolise le premier niveau, celui de l’amour humain ; il met en jeu Leblanc et Lieuvin, tous deux amoureux de la jeune femme. Leblanc et Lieuvin représentent le second niveau, celui de la société humaine entre politique et armée. Enfin, Schweitzer et le père Charles sont les acteurs du troisième niveau, celui de la vie spirituelle qui conditionne les rapports humains. L’art de l’auteur est plutôt bon, car il parvient à faire progresser les trois intrigues en parallèle sans utiliser de grosses « ficelles » repérables. Et, de surcroît, c’est tout le but et la force de cette pièce, il réussit à tisser ensemble les trois niveaux. Je ne vous dirai pas comment, ce serait détruire le plaisir de lire ce texte.

Mais je puis mentionner le fait le plus marquant, celui qui clôt la pièce : le commandant Lieuvin a pour ordre d’arrêter Albert Schweitzer, car, la guerre venant d’être déclarée, l’Alsacien est, de facto, un ennemi de la France dans sa colonie. On mesure évidemment l’absurdité d’une telle décision, fait parfaitement exact au plan historique, puisque le docteur fut effectivement arrêté et transféré dans un camp de prisonniers en France. Mais telle est la logique juridique qui ne tient aucun compte des cas particuliers. Lorsqu’il revint, après la guerre, son hôpital avait été détruit par la végétation ; il en construisit un nouveau, sur un terrain plus vaste.

Quelles forces agissent dans cette pièce ? Sous des formes diverses, il s’agit toujours de l’amour. Marie est troublée par l’amour qu’elle suscite chez les deux hommes de pouvoir, Leblanc et Lieuvin. Mais, au fond d’elle-même, elle a déjà fait son choix : ce sera le commandant Lieuvin. Cesbron nous donne à le comprendre par les traits de personnalité qui se dégagent peu à peu des paroles de ces protagonistes. Leblanc, c’est la sécurité un peu morne, la respectabilité sociale ; Lieuvin, c’est l’amour de la patrie, le respect de la parole donnée et le panache dans le service supérieur. Le couple se fonde sous nos yeux dans une économie de paroles, sur l’acte symbolique du cadeau d’une bague. Nous comprenons qu’il sera fort, indissoluble. Mais un autre amour vient percuter frontalement cette idylle : celui de la Patrie en danger. Tout le nœud dramatique est en effet la menace de la guerre que tous savent imminente. Elle est déclarée dans la journée et la machine bestiale s’enclenche : il faut arrêter l’Autre, l’Ennemi désigné, fût-il son ami. Bien sûr Lieuvin n’est pas du tout satisfait de cet acte, mais il obéit à un ordre, il agit en professionnel. L’amour irraisonné de la patrie piétine l’amour et l’amitié. Lieuvin avait promis à Marie de rester sur place ; mais l’entrée officielle en guerre l’oblige à partir servir au front. Cet amour naissant est donc sacrifié dès l’origine, suspendu à un retour hypothétique du soldat. Marie a fait le choix de son cœur, mais elle le paie aussitôt au prix fort. Enfin, il y a l’amour du prochain, celui que connaissent ou devraient connaître les chrétiens. Ici Gilbert Cesbron l’incarne doublement, pour en montrer les deux faces. Le père Charles (directement inspiré par Charles de Foucauld), ancien saint-cyrien et officier, compagnon d’armes de Lieuvin, a fait le choix du retrait total et de la faiblesse désarmée de l’amour. Il mourra sans surprise dans un déferlement de violence anticoloniale née de cette déclaration de guerre (la pièce l’explique fort bien). Cesbron n’a fait que transposer les circonstances réelles de la mort de Foucault, mort d’une balle dans la tête lors de l’attaque de son fortin, sans raison réelle, par un jeune touareg apeuré. Celui qui était venu vivre au milieu des plus oubliés meurt tué par l’un d‘eux. C’est une forme de martyre, qui se reproduira dans l’histoire africaine[4]. C’est donc l’amour désintéressé poussé à l’extrême, car le père de Foucauld n’a converti aucun de ses voisins[5], il a juste témoigné par sa présence. En face de cet amour christique, Cesbron pose Schweitzer. C’est la parole en actes. Jeune, Schweitzer, conscient d’être heureux et privilégié, s’était fait cette promesse qu’à trente ans il se mettrait au service des malheureux. Il a tenu parole, puisque c’est là le début de ses études de médecine et de son projet de service médical en Afrique. Il était déjà un organiste très réputé, spécialiste de Bach, un philosophe reconnu et un pasteur et théologien protestant actif, pasteur depuis sa jeunesse. Mais tout cela était trop peu pour lui. Il fallait aller au sacrifice de ce bonheur qui lui semblait si injuste. D’où sa réplique à Marie, au début de la pièce : « Le bonheur, ça n’existe pas. » Affirmation à comprendre comme « Le bonheur ne peut pas exister égoïstement, tant qu’il subsistera pauvreté, misère et maladie qui doivent être soulagées« . C’est cet amour actif auquel le monde profane, aveuglé par ses passions tristes, met brutalement fin par cette arrestation légale mais honteuse. L’amour est doublement bafoué par la guerre.

On le voit, cette pièce amène à beaucoup réfléchir. Ce qui pourrait en faire un pensum bavard à la Jean-Paul Sartre[6]. Ce n’est pas le cas. Il n’y a pas ici de grandes tirades nombriliennes. Les personnages se dévoilent par petites touches impressionnistes mais, au final, ils sont bien vivants et nous marquent profondément. Cela me fait songer au théâtre d’Albert Camus, le contemporain exact de Cesbron. Tous deux sont épris de pureté, l’un avec Dieu et l’autre en le tenant volontairement à l’écart. La différence est l’espérance, clé de voute de la foi chrétienne qui résiste à tous les séismes, alors que l’existentialisme de Camus n’a que l’acceptation de l’absurde à offrir, pour justifier une vie probe qui a sa valeur en elle-même. Je préfère le choix de Cesbron, mais je respecte énormément celui de Camus, car il est d’une réelle honnêteté.

Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – Février 2024.

[1] La seule erreur factuelle que j’ai détectée concerne la mention de l’anniversaire des 40 ans de Schweitzer : il est né en 1875, et pas au mois d’août.

[2] Il faut rappeler que les missions protestantes qui ont envoyé Schweitzer l’ont fait sous la promesse explicite qu’il ne prêcherait pas. Il est donc, de fait, interdit de chaire, et cela en raison de ses convictions libérales bien connues, dont l’université de Strasbourg et sa faculté de théologie étaient le bastion majeur.

[3] Lieuvin est l’incarnation du maréchal Lyautey, bien connu pour son attention à la condition des indigènes, selon la conception de l’époque, et non selon notre relecture actuelle.

[4] Le massacre des moines français Tibéhirine (Algérie) est connu de tous et relève de la même haine politique sans objet. Voir ou revoir le superbe film de Xavier Beauvois, Des hommes et des Dieux.

[5] Ce fait a d’ailleurs été problématique au moment d’instruire son dossier de béatification. C’est le martyre qui le justifie.

[6] Par ailleurs lointainement apparenté à Albert Schweitzer.

One Comment