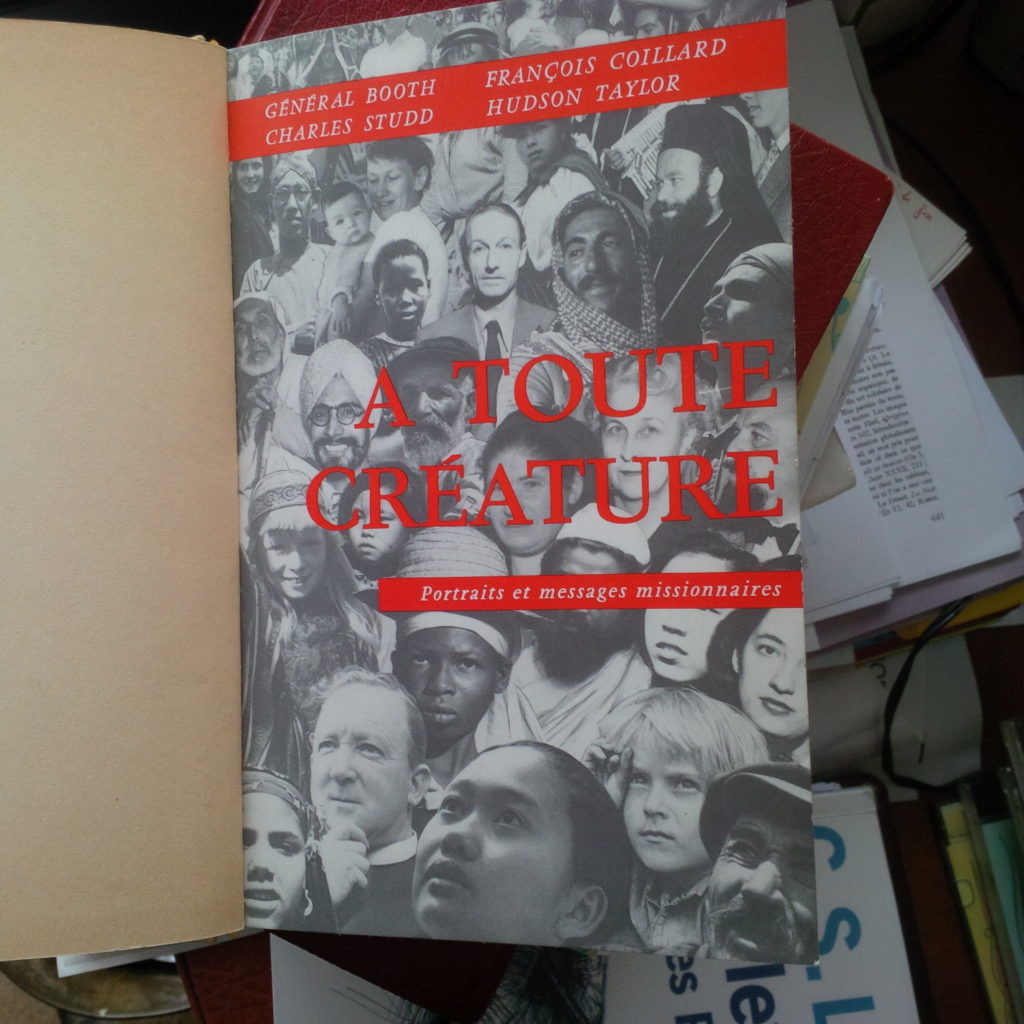

Série « Dans la bibliothèque de mon père.. »

Editions des Groupes Missionnaires – Vevey – 1959 – 169 pages.

Toujours trouvé en rangeant la bibliothèque de mon défunt père, voici un livre portant sur la mission chrétienne, à travers quatre de ses figures les plus marquantes dans le monde protestant évangélique. Le projet initial est très pédagogique : il s’agit de susciter des vocations missionnaires à travers la présentation de ces quatre figures de missionnaires. La date d’édition du livre, 1959, le situe encore dans une perspective coloniale où la mission faisait partie du « lourd fardeau de l’homme blanc », tel que défini par Kipling, dans un de ses poèmes publié en 1899. Je crois qu’il est nécessaire, pour aborder le contenu de ce livre, de ne pas le juger selon les critères de 2021, comme tous les adeptes de la « cancel culture » le font de l’histoire et de la culture occidentale. La colonisation et la Mission sont des moments particuliers de l’histoire des pays d’Occident et d’Afrique-Asie-Amériques. On peut aujourd’hui juger cela ignoble, indécent, criminel… Mais ceux qui agissent ainsi en ce moment auraient sans nul doute été fervents partisans de la colonisation et de l’œuvre missionnaire il y a 150 ou 200 ans ! Car bien peu de voix s’élevèrent en son temps contre ces entreprises que tout l’édifice socio-culturel de nos pays européens promouvait et validait. Alors, oui, ce que ce livre raconte est bien inclus dans la domination blanche des pays extra-européen, oui on peut le regretter, le condamner, mais aussi l’analyser en tenant compte de tous les paramètres du moment. Les élites européennes étaient vraiment persuadées qu’elles avaient un devoir de civilisation et de christianisation des peuples dits « primitifs ». Mais ce n’est pas véritablement le cœur de ce livre. Bien sûr, il décrit la vie de quatre hommes qui ont choisi d’aller annoncer l’Evangile de Jésus outre-mer. Mais l’intérêt de l’ouvrage est justement d’entendre de leurs mots quelles étaient leurs motivations personnelles.

Et là, on est très loin de l’impérialisme colonial ! Le propos est uniquement spirituel et même mystique. L’ouvrage est organisé en deux parties distinctes : la première propose trois textes de pasteurs qui parlent de la mission comme projet d’Eglise et comme vocation spirituelle personnelle. Le premier de ces textes est signé Ruben Saillens et consiste en un vibrant appel pour éveiller les consciences des chrétiens sur la question des âmes qui se perdent. Car on oublie, dans le camp des décoloniaux et autres déconstructeurs athées que la question unique du christianisme bien compris est celle du salut de l’âme, et non celle des plantations, du coton ou des minerais. Les second texte de J. Oswald Sanders présente les caractéristiques d’un appel missionnaire et démystifie beaucoup d’idées reçues au passage. L’appel que Dieu adresse individuellement à un homme ou une femme peut prendre des formes très diverses et concerner aussi bien son propre pays (l’Angleterre, la France ou autre) que l’outre-mer lointain et exotique, car tout lieu habité est terrain de mission au sens de l’envoi que Jésus fit à ses douze disciples puis aux soixante-dix, tel que Luc le relate dans son Evangile (chapitre 9 et 10). Enfin le dernier texte, celui du Révérend T. Walker, présente les qualifications que doit posséder un missionnaire. Si la formation intellectuelle est un atout, elle n’est pas primordiale, ce qui compte est la consécration et la passion des âmes. Ces textes généraux ayant posé le cadre, la seconde partie peut ensuite donner à voir des vies en action.

En effet, la seconde partie du livre dresse quatre portraits de missionnaires. Ces hommes (auxquels sont intimement associées leurs épouses, toujours en partage de leur appel) furent des célébrités du monde protestant au XIXème siècle et début du XXème. Si les encyclopédies classiques les ignorent, ils ont tous un article dans Wikipedia. Mais il est certain que le peuple chrétien de 2021 ne les connaît pas, sauf exception, car l’Eglise protestante dans sa grande majorité ne pratique pas le travail d e mémoire de l’œuvre, sauf pour les grands Réformateurs, et on ne peut que le regretter. La grande trouvaille de ce livre est de mêler une approche biographique, réalisée par Marcel Blandenier, et leurs propres mots en piochant dans les sermons, conférences ou lettres de chacun d’eux. Ce format permet en vingt-cinq pages environ de découvrir ces hommes de Dieu. Sachant qu’il existe des biographies détaillées de chacun d’eux (malheureusement non disponibles, car pas rééditées, pour les raisons d’amnésie évoquée ci-dessus), que l’on peut encore trouver en fouillant sur le net, chez les bouquinistes en ligne. Mon propos n’est pas de résumer ces vies, mais de dégager quelques points forts que cet ouvrage met en avant. Le premier point est un appel souvent juvénil : ces jeunes hommes sont à un moment précis de leurs vies mis au contact de la Mission et sentent leur cœur brûler en eux à ce sujet. Ils y consacreront leur vie entière. On aurait pu ajouter à ce quartet de missionnaires Albert Schweitzer, mais, protestant libéral, il ne jouit pas d’une bonne réputation spirituelle chez les évangéliques. Le deuxième point commun est la conversion : chacun de ces hommes a fait uen rencontre personnelle avec la Lumière, la Vie, Jésus-Christ. Ils rendent tous ce témoignage que rien n’aurait été possible sans cette conversion. Leurs rencontres sont présentées dans chaque biographie. Nous savons que la conversion est, pour les protestants évangéliques, une condition sine qua non de la qualité de chrétien. Le troisième point est leur désintéressement matériel total : ils sont tous partis sans ressources propres et ont vécu par la foi, traversant des périodes de misère. Chacun d’eux a mis en œuvre les commandements du Christ à ses disciples envoyés en mission, à savoir partir sans rien. Le quatrième point a déjà été évoqué plus haut : à chacun d’eux Dieu a donné une compagne qui fut un soutien de chaque jour et qui partageait leur appel et vision. « La corde à trois fils ne rompt pas facilement » dit Qohélet en 4 :12. Le cinquième point est capital : tous ne voyaient dans les pays qu’ils voulaient évangéliser que des hommes et des femmes perdues et non des sauvages ou des êtres inférieurs. Ils partaient au loin car ils estimaient que leurs pays disposaient de beaucoup de pasteurs et que les autres étaient oubliés, alors que le commandement du Christ est : « Colossiens 1:23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre. » Il n’y a chez aucun de ces hommes de Dieu l’once d’un sentiment colonial, mais une fraternité de salut en action. Ils furent d’ailleurs souvent les fondateurs des Eglises nationales qui existent aujourd’hui en Afrique, Asie ou Amérique du Sud. Leur unique but est l’obéissance et le service de Christ. Qu’ils aient pu, contre leur gré, être instrumentalisés par les pouvoirs politiques et économiques ne change rien à leur motivation personnelle profonde.

Ce livre est donc à la fois portraits d’hommes de Dieu, donc exemples de vies consacrées (ils seraient des Saints dans le cadre Catholique ou Orthodoxe) et enseignement biblique sur l’esprit de service. Mais au-delà du but premier, il s’agit également d’un très beau livre de spiritualité, qui peut aider bien des gens qui cherchent la vraie lumière à la trouver, et bien des chrétiens qui sentent en eux un manque à le combler.

Voici pourquoi je vous recommande vivement ce livre et pourquoi j’encourage les éditeurs chrétiens à le rééditer, peut-être actualisé de quelques vies du XXème siècle.

Jean-Michel Dauriac – le 20 mai 2021

Leave a Comment