Equipés pour le service

Nous prendrons deux textes tirés du livre de l’Exode. Ces deux extraits, comme le livre entier, nous sont culturellement lointains (monde antique et oriental de surcroît, époque polythéiste…). Mais ils peuvent aujourd’hui encore délivrer un enseignement à chaque chrétien et à l’Eglise, locale ou universelle.

Exode 3 : 7-12 ; 4 :1-4 & 10-17

7 ¶ L’Éternel dit: J’ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.

8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région (où habitent) les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yebousiens.

9 Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens.

10 Maintenant, va, je t’envoie vers le Pharaon; fais sortir d’Égypte mon peuple, les Israélites.

11 ¶ Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d’Égypte les Israélites?

12 Dieu dit: Je suis avec toi; et voici quel sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie: quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne.

………

1 ¶ Moïse répondit: Ils ne me croiront pas et n’écouteront pas ma voix. Mais ils diront: l’Éternel ne t’est pas apparu.

2 L’Éternel lui dit: Qu’y a-t-il dans ta main? Il répondit: Un bâton.

3 L’Éternel dit: Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s’enfuit devant lui.

4 L’Éternel dit à Moïse: Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit: et cela redevint un bâton dans sa main.

……………

10 ¶ Moïse dit à l’Éternel: Ah! Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier, ni même d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur; car moi j’ai la bouche et la langue pesantes.

11 L’Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l’être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N’est-ce pas moi, l’Éternel?

12 Va donc maintenant; c’est moi qui suis avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire.

13 Moïse dit: Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.

14 Alors la colère de l’Éternel s’enflamma contre Moïse, et il dit: N’y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu’il parlera facilement. D’ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout coeur.

15 Tu lui parleras et tu mettras ces paroles dans sa bouche; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire.

16 Il parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu.

13 Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes

Thème 1 : Moïse, pas du tout équipé et pas décidé à servir…

Rappelons brièvement le contexte :

- Le peuple hébreu est en Egypte depuis 300 ans environ, d’abord venu fuir une famine (au temps de Joseph), puis réduit en esclavage.

- Moïse, l’enfant sauvé des eaux, recueilli et élevé par la fille de Pharaon, est éduqué comme un noble Egyptien et il découvre fortuitement la condition du peuple hébreu ; il devient meurtrier d’un garde égyptien et doit s’enfuir au désert, au vaste pays de Madian, où il devient berger, prend épouse chez Jéthro et vit une vie fruste d’exilé. Là se situe notre texte qui débute au chapitre 3 versets 1 à 6 par le récit du buisson ardent.

- L’enjeu : la libération du peuple hébreu, celui que Dieu appelle ici « mon peuple » (verset 7).

- Le problème : Moïse doit retourner en Egypte pour accomplir la mission que Dieu veut lui confier, avec les risques que cela comporte pour lui. Ce n’est pas humainement souhaitable, c’est même dangereux. On comprend pourquoi il tergiverse. Il est un homme « normal » mis en face de l’a-normalité de la révélation de Dieu. Il ne faut donc pas le juger comme un homme faible et craintif.

Premier enseignement pour nous :

Toute conversion ou rencontre de l’homme ou de la femme avec Dieu relève de ce choc entre l’humain, le concret, le réel ou le naturel et le divin, l’abstrait, le surnaturel de Dieu. C’est très souvent difficile à accepter et la raison et l’intelligence cherchent à contourner ces faits dérangeants et à nous ramener au rationnel humain.

Commence alors un dialogue avec Dieu, à la fois savoureux et majestueux, où Moïse avance des arguments crédibles et raisonnables.

1 . verset 11 du chapitre 3 : « Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d’Égypte les Israélites? »

C’est l’argument de l’incapacité : « Seigneur, je ne peux pas. Je ne fais pas le poids face aux grands de ces sociétés, aux gens cultivés, riches, religieux… »

Nous pouvons avoir ce sentiment, qui est humainement légitime, de ne pas être capable de … La question n’est pas notre qualification, mais avec qui parlons-nous alors ?

Le verset suivant dit : « Je serai avec toi. »

Là se trouve le saut de la foi.

(On saute les versets 13 à 22 du chapitre 3 où Moïse continue son objection rationnelle : Au nom de qui dois-je parler ? Quelle est ta légitimité pour m’envoyer et la mienne ? Cela donne à Dieu la possibilité de se nommer : « Je suis celui qui suis »)

2. Verset 1 du chapitre 4 : « Ils ne me croiront pas »

L’incrédulité se déplace de Moïse vers les enfants d’Israël. C’est un classique du doute. Ce n’est pas moi qui suis en cause, mais eux. Inutile de s’occuper de leur incrédulité. Pensons aussi à l’histoire de Jonas.

La réponse de Dieu est concrète : c’est le bâton (ou la verge) changé en serpent, puis redevenu bâton. C’est une réponse du registre de ce que les hommes appellent la magie. Dieu use des moyens de l’époque, où chaque cour royale ou impériale a ses mages et ses devins (cf leur rôle dans la suite de la mission de Moïse auprès de Pharaon). Ici, la démonstration est pour les Hébreux d’abord, devenus étrangers à l’Eternel, contaminés par les cultes idolâtres égyptiens. Elle sera pour les Egyptiens en seconde main.

3. verset 10 du chapitre 4 : « Ah! Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier, ni même d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur; car moi j’ai la bouche et la langue pesantes. »

Je ne peux pas parler au nom de Dieu (ou Jésus) car je ne suis pas doué. Je suis naturellement avec « la bouche et la langue pesantes ».

Là, Moïse résiste beaucoup car au verset 13, il recule et affronte Dieu par son refus.

« Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. »

Nous avons sûrement été placé dans une situation analogue. Nous savons et nous pouvons refuser la mission avec des tas de bons prétextes. L’argument final de Moïse « Qui tu voudras » est spirituellement absurde. Dieu veut l’envoyer lui, il le lui répète depuis un moments. Mais Moïse refuse la volonté de Dieu.

Et Dieu finit par céder, ce qui est très surprenant. Il choisit Aaron comme intermédiaire.

Le verset 18 dit : « Moïse s’en alla ».

Moïse est vaincu dans son argumentation. Il a pourtant utilisé de gros arguments que nous pouvons résumer :

- Je ne suis pas qualifié. Réponse : je serai avec toi ;

- Je ne sais pas qui je vais représenter. Réponse : « Je suis Celui qui suis ».

- Ils ne me croiront pas. Réponse : le bâton-serpent

- Je ne peut-être ton envoyé car je ne suis pas un orateur. Réponse en deux temps : Je serai moi-même avec ta bouche (verset 12) ; prends Aarons et tu lui parleras (verset 15).

Face à l’appel de Dieu (qui suit ou accompagne notre salut par grâce) , nous sommes dépassés et secoués dans nos raisonnements humains. Il faut souvent que Dieu aille loin pour nous vaincre et que nous le croyions vraiment.

Moïse démarre alors sa mission qui remplit le reste du livre de l’Exode. Il fait un grand nombre d’expériences personnelles avec Dieu et accomplit ce pour quoi Dieu l’a appelé.

C’est un bon résumé d’une vie en Christ.

Thème 2 : Quand Moïse vit Dieu équiper les autres, comme il été lui-même équipé par Dieu.

Exode 31 :1-6

« 1 ¶ L’Éternel parla à Moïse et dit:

2 Vois: j’ai appelé par son nom Betsaleél, fils d’Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda.

3 Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de compétence pour toutes sortes d’ouvrages,

4 pour concevoir des plans, pour travailler l’or, l’argent et le bronze,

5 pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d’ouvrages.

5 Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d’Ahisamak, de la tribu de Dan. J’ai mis de la sagesse dans le coeur de tous les gens habiles, pour qu’ils fassent tout ce que je t’ai ordonné: »

A partir du chapitre 25 il s’agit des consignes de Dieu pour l’édification de sa demeure, ceci jusqu’à la fin du chapitre 30, donc, juste avant notre texte.

Au chapitre 31 la question est : qui va construire ce sanctuaire ? Qui va être missionné ?

Voici une autre mission de Moïse, à un autre moment de sa vie où il n’est plus seul et débutant, mais chef reconnu des Israélites. Il est le Prophète, celui qui parle avec Dieu sur la Montagne et a reçu les 10 Paroles gravées sur les tables de pierre. Dieu peut alors aller à l’essentiel avec lui.

- verset 1 du chapitre 4 : « J’ai appelé par son nom »

Dieu a choisi les hommes qui vont contribuer par leur action au sanctuaire. L’appel est nominatif, précis. Un don divin, un équipement, un charisme d’après le mot grec utilisé par Paul, n’est pas familial, il n’est pas donné à un couple , il est donné à Un individu particulier, même si c’est toujours pour l’œuvre commune.

Soyons attentifs à cet aspect personnel, c’est toute la différence avec les églises de multitudes ou avec l’Islam.

- verset 2 du chapitre 4 :« je l’ai rempli du souffle de Dieu »

Le mot original est « ruha », le même mot que celui du verset 2 de la Genèse : le souffle créateur.

Dieu partage sa richesse et sa puissance avec l’homme ou la femme qui lui appartient. Mais n’oublions jamais que c’est SON souffle.

- suite du verset : « …de sagesse, d’intelligence et de compétence »

la sagesse qui est définie en Proverbes 1 :7

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Eternel. »

L’intelligence, qui est la capacité à penser, comprendre et réfléchir personnellement.

La compétence qui relève de la culture et de l’apprentissage.

Ces 3 qualités se bonifient entre elles. Pourquoi sont-elles données à Betsaleél ?

. « pour toutes sortes d’ouvrages. »

Tout ce qui contribue à la construction du sanctuaire de Dieu. Il y a diversité des tâches, donc diversité des équipements et dons attribués par Dieu. Le verset 6 précise que la dotation concerne tous les gens habiles utiles.

Moïse, parce qu’il a su dépasser ses objections initiales, a grandi à travers sa mission (et aussi ses échecs). Il peut alors voir Dieu équiper le peuple autour de lui pour une action sainte, collective et coordonnée.

Conclusion.

Ce chemin de Moïse est riche de promesses pour nous. Il ne s’agit pas d’une histoire vieille de plus de 3000 ans mais d’un enseignement de la Torah (mot qui signifie lui-même « enseignement »), la bible juive.

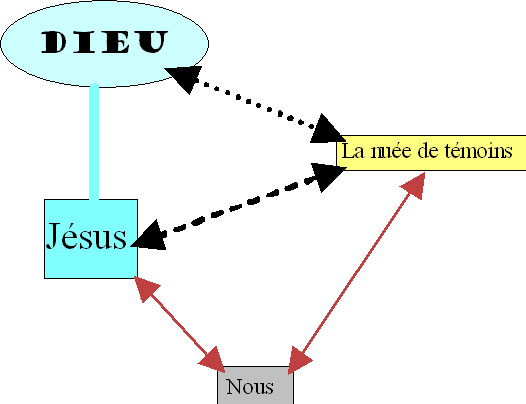

Dans la Nouvelle Alliance, des promesses identiques sont faites par Jésus ou les auteurs des Epitres au nom de Dieu. Elles visent toutes à nous montrer que Dieu nous équipe et équipe son peuple pour libérer l’humanité sous la servitude de la séparation d ‘avec Dieu, ceci à toutes les époques.

Nous pouvons citer, sans les relire :

- La promesse du don de l’Esprit : Jean 14 :2-6 ; reprise en Actes 1 :8

- La promesse des dons qui sont les fruits de l’Esprit : Galates 5 :22-23 & Corinthiens 12 :4-11

- La promesses des qualifications spirituelles (ministères) : 1 Corinthiens 12 :27-31

Tout cela avec une finalité : l’Eglise, temple de Dieu aux pierres vivantes.

1 Corinthiens 3 :16 :

« 6 ¶ Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? »

L’objectif est de célébrer la grâce de Dieu qui nous utilise pour le salut de tous les hommes :

1 Timothée 2:3-4 « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »

Leave a Comment