Paris, éditions Climats, 2023, 22 €.

Enfin ! dirais-je. C’est la première fois que je lis un livre de géographe qui explicite clairement le problème urbain mondial, avec ses conséquences à court et long terme, alors que pendant près de trente ans j’ai tenu ce discours lucide devant mes étudiants de Classe Prépa. Guillaume Faburel est professeur d’études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2, et enseigne aussi à Sciences Po Lyon et Paris. Si j’en crois ce livre, il est le loup dans la bergerie. Ce livre fait suite à deux autres ouvrages antérieurs dont j’aurais l’occasion de reparler un peu plus tard.

Le titre m’a attiré d’emblée, car il est très juste. C’est effectivement le fait que la ville manque totalement de décence dans la société actuelle, tant en France qu’au niveau mondial. Rappelons que la population mondiale n’est devenue majoritairement urbaine qu’en 2007, selon les statistiques officielles. Le taux d’urbanisation[1] actuelle serait estimé à 56,9% en 2022, selon l’ONU. On peut donc dire qu’à l’échelle de la planète la ville est encore faiblement dominante en population. Mais il en est tout autrement en termes de pouvoir et de richesses. Là, sa supériorité est écrasante. C’est d’autant plus vrai si l’on considère les pays occidentaux les plus riches. Même dans un pays rural et agricole comme la France, le phénomène urbain est devenu dominant à tous égards. Dans son ouvrage, Guillaume Faburel aborde la question à l’échelle mondiale, tout en jouant sur des jeux de zoom, dans le cadre des exemples abordés. Il est indéniable qu’il possède une grande connaissance du fait urbain actuel. Toutes ses assertions sont sourcées et étayées.

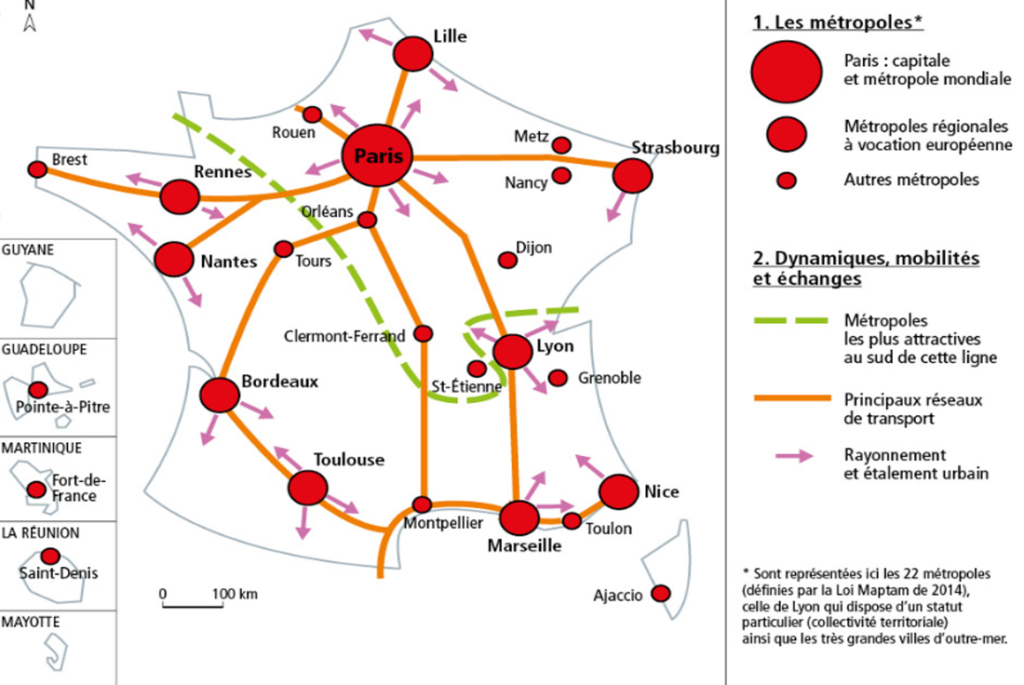

Le projet est explicité en partie dans le sous-titre : Pour un nouveau pacte avec le vivant. Il laisse bien entendre la nécessité d’une refondation. C’est la démonstration de cette nécessité qui constitue la première partie de l’ouvrage, dont le titre est référentiel et résonne avec l’actualité littéraire de l’été : L’insoutenable légèreté de l’être urbain[2]. Dans le contexte intellectuel, technique et politique de la punique dominante, il semble incongru de s’attaquer à la ville, surtout à la grande ville. En effet, la doxa rabâchée sans interruption par les politiques, élus locaux, penseurs de cour et universitaires-vassaux est que l’avenir de l’humanité est dans la métropole, laquelle est parée de toutes les vertus. Ne lui doit-on pas le terme d’« urbanité », désignant la qualité de civilisé et de cultivé depuis l’époque romaine ? La ville est le lieu où s’épanouit la culture sous toutes ses formes, par opposition à la rusticité un peu bestiale des campagnards, ces « ploucs » ignares. La ville est le lieu de l’innovation : il est notoire que tout ce qui compte y a été inventé, et même si c’est faux, rien ne vaut la répétition d’un mensonge pour en faire une vérité. La ville est le lieu où se crée la richesse – la crise de 1929 en est le plus fabuleux contre-exemple ! – qui doit « ruisseler » sur les campagnes, si tout va bien. La ville est le lieu de la proximité humaine, donc des contacts, de la fête, des échanges… Et tant pis si Michel Sardou a chanté « dans les villes de grande solitude ». La ville d’aujourd’hui serait, de plus, devenue le lieu écologique par excellence, celui de la sobriété collective et de la lutte contre le réchauffement climatique. J’arrête là cet enfilage de clichés répétés à satiété dans tous les cercles de pouvoir et de communication.

La France des métropoles, telle qu’enseignée dans les lycées: propagande diffuse!

Dans les quatre premiers chapitres de son livre, G. Faburel démolit consciencieusement ces légendes, en adoptant le ton du pamphlet. C’est d’ailleurs le seul qui soit à la hauteur de la morgue et de l’indécence des urbains et de leurs promoteurs idéologiques. Je ne reprendrai pas ici le détail de sa démonstration, mais elle s’appuie sur des données précises, chiffrées et émanant des meilleures sources ou études. Soulignons qu’il ne s’agit pas d’une démolition intégrale qui entend supprimer le fait urbain, mais de la destruction d’une idole moderne. Car la ville a sa raison d‘être et son utilité, nul ne le conteste, et pas du tout l’auteur. Mais il montre fort bien que cette utilité n’a de sens que si elle est équilibrée par rapport aux autres milieux, ce qui n’est plus du tout le cas dans les pays les plus développés, lesquels, hélas !, servent de modèles aux pays émergents. Au sein de son exposé, l’auteur incorpore des témoignages divers qui sont autant de contrepoint au discours dominant. Cela va de la cantalienne contrainte d’aller en ville pour travailler, aux couples revenant à la campagne ou aux extraits de documents divers. Au terme de ces 130 premières pages, la fragilité réelle des grandes villes est démontrée, autant que l’escroquerie de certains discours promotionnels. Mais si on en restait là, ce ne serait qu’un pamphlet de plus, comme tant de penseurs de gauche savent en produire. Fort heureusement, il y a une seconde partie.

La seconde partie est titrée « Habiter autrement la Terre », donc nous propose de réfléchir à un changement radical de vie. Le début de la démarche commence par un constat édifiant : toutes les enquêtes effectuées depuis une vingtaine d’années montrent qu’une majorité de personnes souhaitent vivre hors des grandes villes. Et ce serait une grave erreur de croire qu’il s’agit d’un fait récent. G. Faburel cite une enquête de 1965, dans laquelle 65% des Français disaient déjà leur désir de voir la taille des villes limitées et reprocher son caractère inhumain à la vie urbaine (page 146). De fait, les mouvements démographiques attestent des nombreux départs des métropoles. Les aires urbaines croissent seulement par leurs périphéries. Le confinement lié à la pandémie de Covid19 a bien montré la limite de supportabilité des modes de vie concentrationnaires des grandes villes françaises. Il existe de nombreuses raisons de quitter la grande ville, que Faburel étudie successivement, comme les problèmes écologiques – qui vont totalement à rebours des discours officiels -, ou les problèmes de prix du foncier. Certes, ces désirs de départ ne se concrétisent pas, le plus souvent ou, s’ils aboutissent, ils donnent des néoruraux ou des rurbains pétris de la mentalité urbaine, en décalage avec leur nouveau milieu. Mais cela dit que le malaise est profond.

Partir, certes, mais pour aller où ? La question est d’importance. Comme je l’ai dit plus haut, il est impossible de renoncer à la ville. Mais on peut imaginer un nouveau système urbain, construit sur d’autres standards, tirés de l’observation de terrain. G. Faburel avance une taille optimale de 30 000 habitants pour la ville désirable. Pour ma part je soutiens un seuil plus bas aux alentours de 20 000 habitants, soit la taille d’une ville comme Libourne. Mais il va bien plus loin en proposant un modèle d’autonomie, foncé sur la production vivrière et donc, sur la mise à disposition de terrain cultivable, soit des jardins de 200 à 1200 m² pour l’autonomie légumière d’une famille. Ceci implique évidemment un retournement de tendance absolue, avec une occupation du sol qui revient à la campagne ou à la France des faibles densités, la fameuse « diagonale du vide ».

Un village isérois, absurdement inclus dans la métropole de Grenoble.

De cette proposition découle alors un nouveau mode d’organisation spatiale et sociétale. Faburel appelle cela « l’horizon biorégional ». La biorégion se définit à la fois par un cadre géographique physique et des activités humaines. Il s’agit de trouver un équilibre entre écologie et production, entre autosuffisance et échanges. L’auteur n’esquive pas le problème induit capital, celui du système politique adéquat. Bien entendu, le centralisme jacobin technocratique s’avère non seulement obsolète, mais aussi nuisible. Il faut procéder à un « déménagement du territoire », dont on comprend bien qu’il prend le contrepied du fameux « aménagement du territoire », création gaullienne inspirée de l’après-guerre et des travaux de Jean-François Gravier. Ce sont les hommes et les femmes qui doivent bouger et choisir leurs lieux et leur gouvernance. Le seul régime possible est bien celui de l’autogestion, soit en réalité le retour à un anarchisme communautaire et municipaliste. Si je ne puis qu’approuver la logique de cette démonstration, il faut bien admettre qu’elle est parfaitement utopique. Faburel cite en exemple le Chiapas. Mais on sait avec quelles difficultés se maintient ce projet et je vois mal la transposition en France, avec pour base les communautés diverses existant en Ardèche ; Lozère ou autre Ariège, comme le propose l’auteur. Mais il faut lui reconnaître le grand mérite d’avancer des propositions concrètes, quand la plupart des critiques de gauche se bornent au pamphlet et à l’incantation nostalgique.

Ce livre est une lecture roborative, qui contraste avec les discours consensuels mensongers sur les vertus de la métropolisation et la propagande qui entraine les masses à se concentrer de plus en plus, dans le monde comme dans notre pays.

Guillaume Faburel, professeur d’Université à LYON2

L’ouvrage n’est pas exempt de défauts. Un des plus agaçants est certains tics de langage. L’auteur abuse, par exemple, du terme « réempaysannement » ou « réempuissantement ». Ce type de néologisme est malheureusement un tic de langue révélateur du moule universitaire contre lequel l’auteur se dresse explicitement et véhémentement (tout en en vivant). Au fil de la lecture, j’ai été souvent hérissé par ces termes inutiles. On peut les retirer du texte sans dommage.

Un autre défaut, spécifiquement universitaire, est l’accumulation d’un appareil de notes pléthorique. Il y a quasiment quarante pages de références ! C’est absolument insupportable pour le lecteur sérieux comme moi, qui ne peut s’empêcher d’aller vérifier. La lecture est hachée et perd donc beaucoup de son efficacité. Je sais bien que l’affichage massif de références est une preuve d’érudition et de recherche, très apprécié dans le microcosme de l’Université. Mais il ne faut pas croire leurrer le lecteur averti : il sait bien qu’il est impossible d’avoir lu tout cela et qu’il est là face à ce qui peut être de la cuistrerie. Une solide bibliographie sélective terminale aurait largement suffi et aurait permis de réduire les notes aux compléments vraiment utiles.

Ces remarques critiques ont pour but d’aider l’auteur à alléger le livre et à le rendre vraiment lisible par le grand public curieux, car ce n’est pas en restant dans le petit gotha universitaire que ces idées pourront faire des petits. Tel quel, il reste un ouvrage précieux à lire et à faire connaître.

Jean-Michel Dauriac – Août 2023.

[1] Pourcentage de la population qui vit en zone urbaine.

[2] Le romancier tchèque-français Milan Kundera, auteur du célébrissime livre qui porte ce titre, est mort le 11 juillet 2023, à Paris.

Leave a Comment