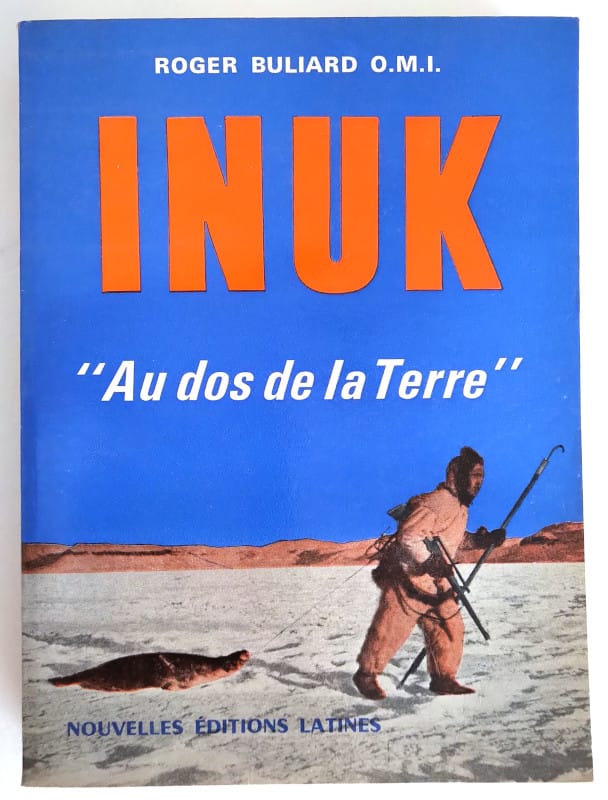

Nouvelles éditions latines, Paris, 1957 (1re édition 1949)

Prix Montyon 1950, de l’Académie Française

Durant ma vie de professeur de Khâgne, il y eut une année, au programme du concours de l’ENS Ulm la question suivante : « Les mondes du froid extrême ». En préparant ce cours, durant l’été, je lus de nombreux livres sur le monde des Pôles et, depuis cette période, j’ai développé une grande attirance pour tout ce qui concerne les mondes polaires et leurs occupants. Aussi, lorsque j’ai trouvé ce livre dans un dépôt gratuit, prêt de chez moi, je l’ai pris avec plaisir, sur son seul titre, puisque je savais ce que signifiait le mot « inuk » (l’homme) dans la langue esquimaude. J’ai par contre dû aller chercher ce que signifiait les trois initiales suivant le nom de l’auteur, O.M.I. voici ce que l’on peut trouver à ce propose sur Internet :

« Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée forment une congrégation cléricale missionnaire de droit pontifical qui se consacre principalement aux missions. »

Vous noterez le pléonasme de la définition de Wikipédia, souvent mieux inspiré.

Le mot « oblat » est un rare qui signifie « celui qui se donne ».

Nous sommes donc face à un livre écrit par un prêtre missionnaire catholique. Est-ce pour autant un livre religieux ? Je crois, après l’avoir lu très attentivement, que l’on doit répondre non à cette question. Ce n’est pas un livre de religion, mais plutôt un témoignage ethnographique et le récit d‘une aventure spirituelle.

Il faut bien préciser que cet ouvrage a été écrit et publié quelques années avant le livre de Jean Malaurie, Les derniers rois de Thulé, qui fut un grand succès de librairie et a fait la réputation de son auteur. A cette époque, il n’existait que le témoignage de Paul-Emile Victor. Ce fut donc avec raison que l’Académie Française récompensa cet ouvrage en 1950.

Le livre est divisé en deux parties sensiblement égales en pagination. La première s’appelle Inuk-L’homme et court de la page 13 à la page 190 ; la seconde, Inuk en face de Dieu va de 193 à 316. Les deux parties se complètent, mais on peut les lire indépendamment. L’antireligieux – que je ne confonds pas avec l’athée – pour ne lire que le témoignage ethnographique de la première partie, le lecteur plus ouvert lira les deux.

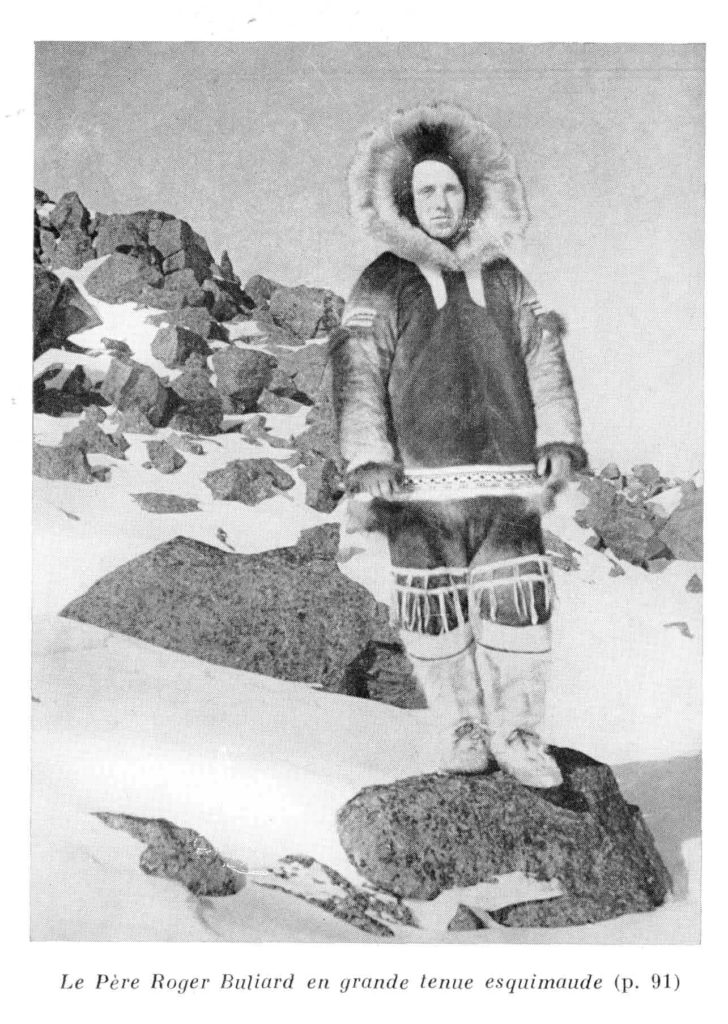

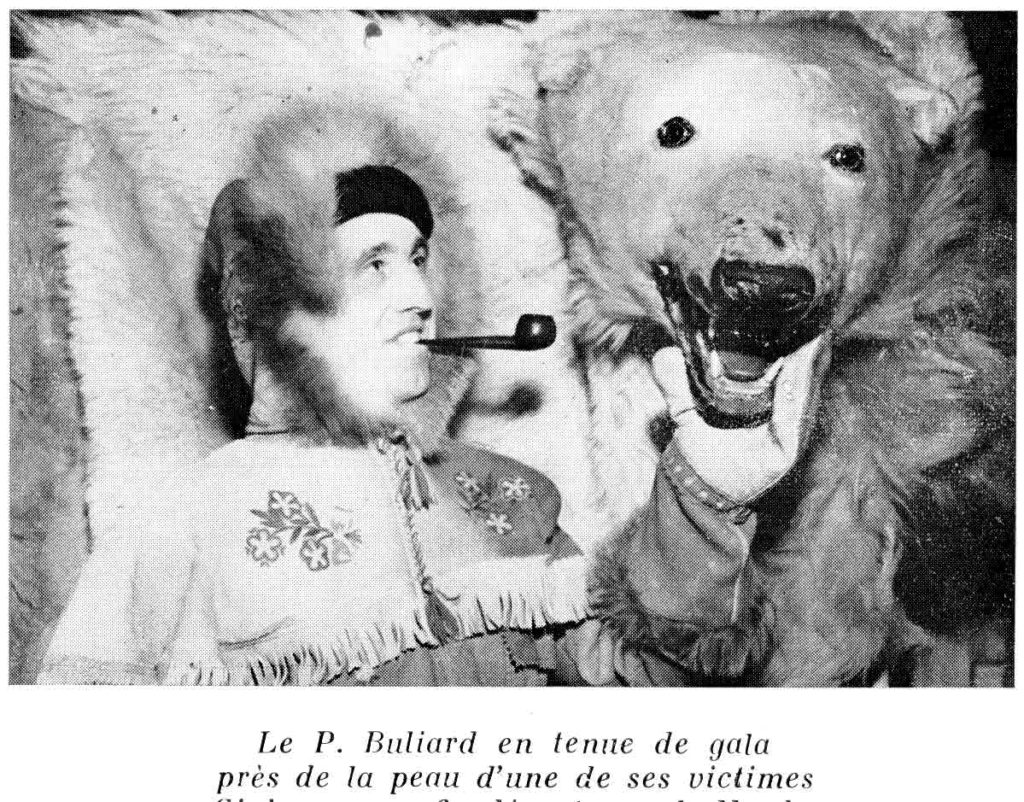

Le récit de vie de la première partie est un témoignage de premier ordre. Le père R. Buliard a vécu 15 ans avec les Esquimaux (il n’use que de ce mot, le terme Inuit venant plus tard). En le lisant, je pensais, avec un peu de tristesse, à la façon dont Malaurie avait traité les missionnaires et leur présence parmi les hommes du Grand Nord. Il en parlait avec un certain mépris, établissant qu’ils n’avaient rien compris à leur univers mental et à leur civilisation. Celui qui lira Inuk verra que c’est très injuste, ces hommes ont véritablement mené la vie des Esquimaux et donc été au cœur de leur culture. Je reviendrai plus loin sur leur jugement sur celle-ci. Buliard a dû apprendre à vivre complètement comme les Esquimaux, car il n’avait aucun autre moyen de survivre. Il s’est donc fait pêcheur, chasseur de phoque et d’ours, traqueur de caribou et mangeur de poisson séché et gelé. Lza description des pratiques est précise et rejoint celle de Malaurie. Les Esquimaux de la zone canadienne centrale, « esquimaux du cuivre » comme on les a appelés, sont bien plus misérables que ceux du Groenland occidental. Ceux-ci ont des maisons, ceux que décrit Buliard n’ont que des igloos et des tentes. Savoir construire un igloo au couteau est de première nécessité, ce fut une des premières choses que les « longues robes », comme les indigènes surnommaient les prêtres, apprenaient. Il fallait aussi avoir un équipage de chiens et un traineau, absolument indispensable pour tout déplacement.

Le livre est agrémenté de photographies en noir et blanc où l’on voit le père Buliard en action, en costume local. En partageant la vie quotidienne des inuks, il va les connaître en profondeur. Les pages où il décrit leur mentalité sont très dures. Il emploie pour les qualifier des mots sans appel : ce sont des menteurs, des voleurs, des infanticides, qui ne reculent pas devant le meurtre, y compris de leurs amis ou parents. Il est manifeste qu’ils n’ont pas du tout le même code éthique que les blancs, leur morale naturelle est imposée par l’impitoyable climat local. Il faut replacer dans le contexte encore colonial ces propos ; ils seraient inacceptables aujourd’hui. Mais ne pratiquons pas l’anachronisme wokiste : c’étaient l’attitude générale de l’époque et ceux qui jugent sans pitié les hommes de ce temps auraient agi exactement de la même façon, qu’ils ne s’y trompent pas, ils sont eux-mêmes des moutons bêlants dont l’histoire de demain se gaussera à son tour. Le témoignage est donc à double détente : sur les Esquimaux et sur les occidentaux au contact des autochtones. Cependant, le religieux a parfaitement compris que les Blancs peuvent être nuisibles aux Esquimaux, en détruisant un mode de vie adapté pour lui substituer une dépendance aux produits importés. On sait comment cela s’est terminé, avec la mort de la civilisation inuit. Ecoutons parler le missionnaire :

« Jadis ils chassaient, pêchaient pour se nourrir (maintenant encore du reste), mais davantage pourtant pour alimenter leurs chiens, ces chiens qu’il leur faut aujourd’hui plus nombreux pour visiter sans cesse leur maudite ligne de trappe. Des renards, il leur faut des renards pour se procurer ceci ou cela, de la confiture, une montre, voire un phonographe. A cette trappe, ils sacrifient tout leur temps, ne trouvant même plus le loisir de chasser leur propre nourriture et de poursuivre exclusivement le gibier de bouche ; ils ont faim, et ils concluent qu’il leur faut encore plus de renards pour acquérir de la nourriture de Blancs, de la farine même pour leurs chiens. Ainsi s’emprisonnent-ils dans ce cercle vicieux .» (p. 139).

Ce qui est ici décrit est l’entrée des Esquimaux dans le système commercial canadien des trappeurs. Ils sont devenus des trappeurs de renards des neiges, dont la fourrure est très recherchée. Le processus d’aliénation est amorcé, il ne s’est jamais arrêté et, aujourd’hui, les inuks sont des assistés misérables, chez lesquels le taux de suicide est très élevé et l’alcoolisme un fléau général.

Roger Buliard donne une vision sévère de la société inuite, qui oblige à poser une question : peut-on juger objectivement une société différente en tous points de la nôtre ? Ce serait tout le travail de l’ethnologie. Mais, à dire vrai, les ethnologues eux-mêmes ne peuvent se garder absolument de leur propre appartenance. Ils essaient en devenant des spécialistes de faits réduits à l’os : le cru et le cuit, la parenté… Cependant, tout lecteur attentif débusquera des débuts de jugements de valeur dans leurs écrits. Comment pourrait-il en être autrement ? L’être humain est, par définition, à la fois singulier et social. Par sa singularité, il est capable de prendre des positions révolutionnaires, de posséder un certain discernement, d’acquérir des méthodes analytiques qui distancient le plus possible ses travaux. Par son caractère social, il est le fruit d’une histoire génétique, d’une histoire nationale ou régionale, il est aussi le produit d’une morale sociale, d’un climat politique… Buliard est missionnaire catholique, issu d’un milieu rural franc-comtois, il vit dans la première moitié du XXe siècle. Tout cela pèse bien sûr sur son livre mais, de mon point de vue, pas plus que chez P.E Victor ou J. Malaurie. Ce qui pourra lui être reproché aujourd’hui relève de l’anachronisme malveillant. Il ne faudrait pas oublier que TOUTE l’Europe et ses satellites ultra-marins est fruit de deux millénaires d’héritage de Jérusalem, Athènes et Rome, et surtout Rome. Le nier est seulement une preuve de bêtise, d’aveuglement ou d’ignardise. Je me souviens de la lecture du livre de Kropotkine, ex-prince russe devenu anarchiste militant, La morale anarchiste – dont j’ai rendu compte sur mon blog en son temps – ; j’avais montré à quel point sa morale tout en rejetant celle des Eglises chrétiennes était pétrie de cette pâte, comme la morale républicaine de l’école laïque de Jules Ferry t Ferdinand Buisson. On n’échappe pas à son histoire, c’est un dangereux leurre de le croire !

Alors, oui, quand le témoin Buliard décrit dans le menu les mœurs inuites, il est, à juste titre, scandalisé par le meurtre, la trahison, la polygamie, le sort des vieillards et des fillettes à la naissance. Mais il a l’honnêteté de donner les explications de ces attitudes : un climat impitoyable qui ne peut laisser vivre les infirmes, les improductifs, les malades, une nature très chiche dans les ressources que l’homme peut utiliser, un système de croyance rudimentaire et animiste qui donne la même (voire plus) à la vie de l’ours, du chien et de l’être humain, des microsociétés isolées où se vit « l’éternel retour du même », sans progrès techniques depuis des siècles… Tout cela est fort bien dit dans sa première partie, et ses jugements ne sont pas plus scandaleux que ceux de Marx sur les bourgeois. Il vaut donc la peine de lire avec attention ce compte-rendu de quinze ans de vie comme les Esquimaux, en non en séjour ou mission ethnologique, j’insiste là-dessus, car c’est le point sur lequel les grands ethnologistes ont toujours buté, à commencer par Claude Lévi-Strauss, celui du « touriste » de passage, quoiqu’il fasse. Buliard et ses frères missionnaires ont appris la langue et réalisé des dictionnaires de langue inuite, pour saisir au mieux la pensée de leurs amis indigènes. Mais, j’insiste, le lecteur devra prendre son temps et accepter de ne pas se laisser piéger par des préjugés absurdes.

Venons en maintenant à la seconde partir du livre, Inuk en face de Dieu. Le titre annonce la couleur. Ici, le témoin est le missionnaire-prêtre venu annoncer la foi chrétienne au bout de la Terre, obéissant ainsi au commandement du Christ à ses disciples lors de sa dernière apparition, avant l’Ascension selon la doctrine chrétienne :

« …mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, version Traduction œcuménique de la Bible (TOB).

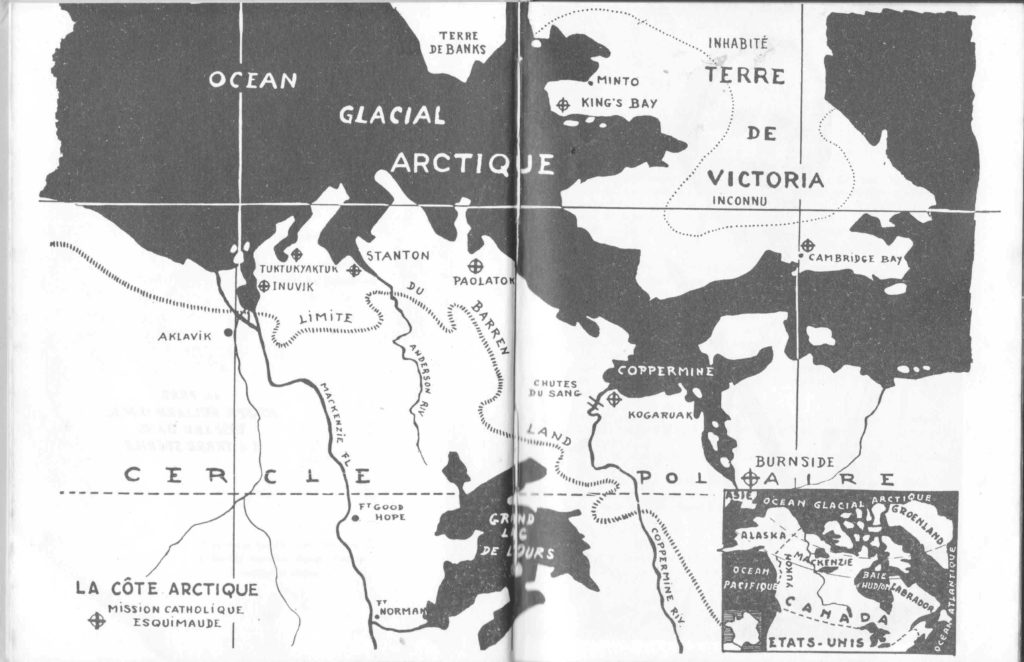

Cette partie raconte l’histoire de ces missions au cours du XXe siècle, après la Grande Guerre, dans les territoires du Grand Nord central canadien (voir la carte annexée au livre, ci-dessus). On aura garde d’interpréter ces œuvres comme une preuve de l’impérialisme de Rome, car il n’y avait rien à gagner à aller dans ces solitudes perdues chercher à convertir des individus isolés en quelques groupes minuscules, si ce n’est des martyrs, ce dont Buliard nous parle et dont il fait la liste à la fin de son livre :

Jean-B. Rouvière, o.m.i, tué par les Esquimaux

Guillaume Le Roux, o.m.i, tué par les Esquimaux

Henri-Paul Dionne, o.m.i., noyé en Baie d’Hudson

Armand Le Blanc, o.m.i., disparu en mer

Joseph Frapsauce, o.m.i., noyé au Lac de l’Ours

Honoré Pigeon, o.m.i., Disparu à Chesterfield

Joseph Buliard, o.m.i., disparu en Terre Stérile

Ces hommes connaissaient le danger de leur action, ils en étaient pleinement conscients, ils en parlaient entre eux, sans forfanterie, mais sans peur, convaincus d’accomplir la plus grande œuvre d’amour en allant faire connaître le salut du Christ à ces hommes isolés. Avaient-ils tort ou raison ? chacun répond à question avec ses propres convictions. On peut considérer que leur animisme leur suffisait et qu’ils n’avaient nul besoin d‘une religion étrangère ; c’est la position de Jean Malaurie, qui dit être devenu animiste au contact des Inuits. Pour un chrétien, le point de vue est différent : la rencontre avec la Christ est la plus belle chose qui puisse advenir à un humain, il faut donc partager ce bonheur. Je ne prétends pas convaincre qui que ce soit du bien-fondé de cette attitude, mais il faut la présenter avec vérité. Il n’y avait pas chez ces missionnaires de visées impérialistes, juste la conviction profonde d’agir pour le bien de ces hommes et femmes.

Le récit montre fort bien l’extrême difficulté de cette entreprise. Les Esquimaux accueillaient souvent fort mal les étrangers et cherchaient à les dépouiller, pouvant, à l’occasion, les tuer pour cela. Ce fut le cas d’au moins deux prêtres. L’omerta couvrait ces crimes, que la police canadienne en parvenait jamais à punir, quand bien même elle connaissait les coupables. Lorsque le contact était établi, il fallait apprendre à parler leur langue, vivre comme eux, dans la même dureté de vie. Le père Buliard, comme tous les missionnaires, a appris à pêcher, chasser, conduire les chiens, bâtir un igloo… Mais ; il sut, en sus, soigner certaines maladies grâce à des connaissances de médecine apprises en formation et des quelques médicaments qu’il avait à sa disposition. Il a acquis une réputation certaine de « dentiste », c’est-à-dire d’arracheur de dents. Et, par-dessus tout cela, il lui fallait ne pas perdre de vue sa mission chrétienne. Il annonçait l’Evangile en termes adaptés, faisait le catéchisme à ceux qui en avaient le désir, baptisait parfois.

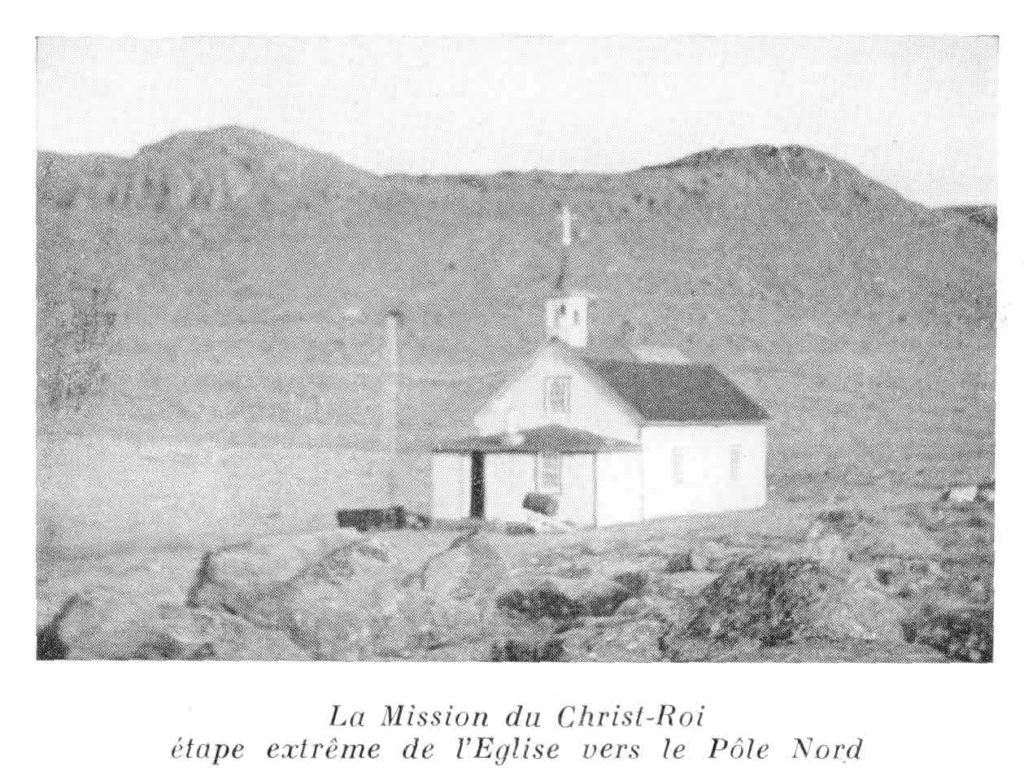

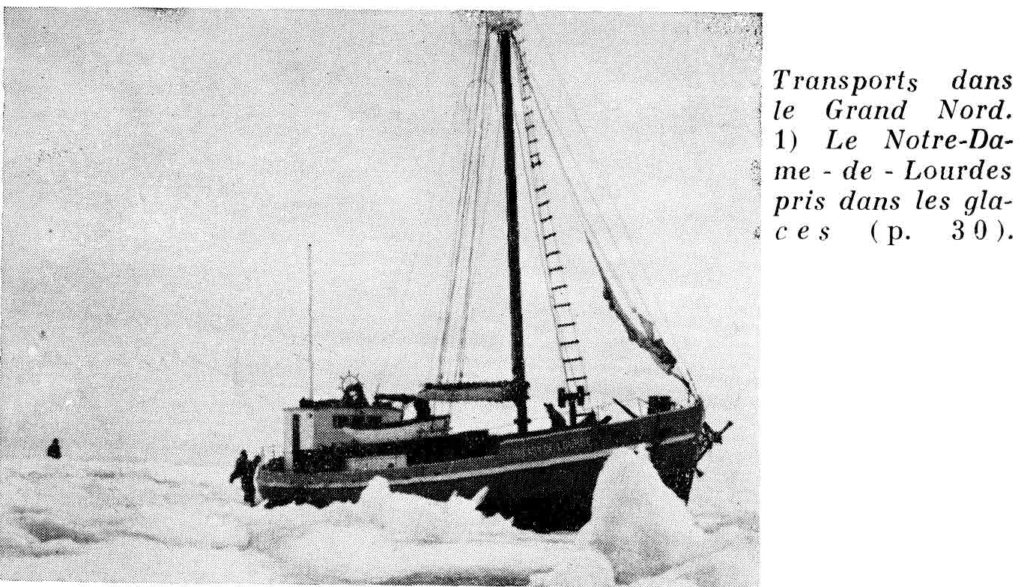

Il fallut aussi construire de toute pièce une petite chapelle sur l’emplacement dénommé la mission du Christ-Roi, sur l’île Victoria, parmi les populations les plus polaires du pays. Le bois fut apporté, non sans difficultés, par le bateau de la mission le Notre-Dame-de-Lourdes, au prix d’une navigation périlleuse dans les glaces flottantes, ledit bateau piloté par un prêtre-marin ! Tout cela est raconté avec précision, non sans un certain humour et toujours avec humilité. Ces pères catholiques (Falla en Inuit) ne sont pas des héros, justes des serviteurs d’une cause qui les dépasse et les transcende.

Une chose en particulier est remarquable : l’honnêteté absolue de l’auteur sur la portée de leur œuvre. A plusieurs reprises il écrit que leur travail n’est guère couronné de succès et que les baptêmes se comptent à l’unité. Il insiste sur la fragilité de certaines conversions, le retour aux pratiques antérieures pour certains. L’univers du Christ est si éloigné de celui des inuks qu’ils ne parviennent guère à en saisir le message, au-delà de quelques rudiments. Souvent, ils disent au père, « je crois ce que tu crois ». Cela peut paraître absurde et ridicule aux sceptiques. C’est pourtant souvent ainsi que les choses ont commencé : les convertis ont été saisis par la fois des apôtres, des témoins, des missionnaires. Ce n’est qu’après qu’ils ont pu approfondir, quand les Eglises ont su fabriquer des outils de catéchèse adaptés aux civilisations absolument différentes. Le prêtre ne cache pas non plus qu’ils sont en concurrence avec les pasteurs anglicans, qui connaissent, apparemment, plus de succès. Parfois, Buliard est mauvais joueur et cherche à expliquer que ce succès serait dû à une prédication superficielle, voire à des avantages matériels. Mais à d’autres endroits, il se met aux côtés des pasteurs. Ce qui demeure, c’est la foi magnifique de ces hommes, souvent jeunes, prêts à donner leur vie pour leur Dieu. Même si l’on n’est pas croyant, on ne peut pas ne pas admirer cela.

Il me faut maintenant, pour conclure, ajouter un point important. Ce livre est très bien écrit, le père Buliard a un vrai talent d’écrivain, bien qu’il s’en défende parfois. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce livre a été récompensé par l’Académie Française. Il y a là un véritable style d’écrivain-voyageur, qui rend cette lecture agréable, en plus de son contenu.

Sur la page de titre de mon exemplaire, signé par l’auteur, il est écrit « 150e mille », ce qui n’est pas rien ! Ce livre s’est beaucoup vendu en son temps. Et c’est votre chance, lecteurs qui voudraient suivre mon conseil : on le trouve très facilement d’occasion sur internet ou en bouquinerie, à des prix bas. Il suffit de taper le titre sur un moteur de recherche.

Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – juillet 2025.

Leave a Comment