Introduction :

Nous connaissons tous le passage de l’évangile où Nicodème vient rendre visite nuitamment à Jésus pour en savoir plus sur son enseignement.

Jean 3 :1 –4 :

« 1 Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,

2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui.

3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?

5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »

Tout croyant doit accepter qu’il recommence une existence spirituelle quand il s’engage personnellement pour Christ. Il est un nouveau-né qui va devoir grandir à l’image de ce qui se passe pour les enfants. Or, le propre de notre espèce humaine (partagé avec certaines espèces animales) est que le petit est non-autonome et doit manger très progressivement avant d’atteindre un régime omnivore normal. Nous allons nous intéresser à la nourriture de cette nouvelle personne issue de la nouvelle naissance chrétienne (sans entrer dans le détail de celle-ci, qui peut prendre bien des formes).

Nous aborderons ce thème sous deux angles majeurs, eux-mêmes divisés en deux parties pour la clarté de la démonstration.

D’abord, nous regarderons la place de l’alimentation et ce que la Bible nous dit de Dieu dans cette optique.

Puis nous passerons au plan de l’étude biblique et de l’enseignement que nous pouvons en retirer pour notre vie personnelle.

Partie I : L’alimentation nécessaire et le rôle de Dieu.

A / La nécessité de l’alimentation :

- Nous connaissons tous la phrase proverbiale : « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. » Elle est initialement émise par Socrate et reprise dans « L’avare » de Molière. C’est donc une phrase philosophique plus profonde qu’elle n’en a l’air. Pour beaucoup de personnes, les plaisirs de la table et de la chair sont les seuls à donner sens à la vie.

Esaïe 22:13 « Et voici de la gaîté et de la joie ! On égorge des bœufs et l’on tue des brebis, On mange de la viande et l’on boit du vin : Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! »

Ecclésiaste 2 : 24 :

« Il n’y a de bonheur pour l’homme qu’à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail ; mais j’ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. »

Mais ce que nous dit Socrate, et Jésus après lui, est d’une autre nature : nous devons nous nourrir, mais cela ne doit nullement devenir l’objectif de notre vie. Dans le Sermon sur la montagne, texte inépuisable, Jésus dit :

Matthieu 6 : 31-34

« 31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ?

32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.

33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.

34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

· Manger est vital et conditionne la croissance de l’individu jusqu’à une stature adulte. Il faut ensuite manger pour garder sa vigueur. Les défauts d’alimentation des enfants entraînent des carences irrémédiables qui pèsent sur le développement des capacités physiques et intellectuelles. Un adulte qui refuse de se nourrir est un malade psychique qu’on nomme anorexique ; cette maladie mène souvent à la mort.

Nous voyons donc qu’il y une obligation de se nourrir pour vivre au plan de notre homme charnel, mais que nous devons en ce domaine garder la mesure.

B / Dieu nourrit toujours son peuple et ses créatures.

La Bible est un livre très charnel au sens où elle parle beaucoup de notre vie d’hommes et de femmes. Nous ne rentrerons pas dans le détail de la multitude des références qui sont partout, de la Genèse à l’Apocalypse. Je prendrai juste deux exemples dans l’Ancien Testament, parmi des dizaines.

· Dieu donne la nourriture quotidienne aux Hébreux qui ont quitté l’Egypte sous la conduite de Moïse, sous la forme d’un aliment périssable appelé la manne. Relisez le chapitre 16 de l’Exode qui nous raconte en détail ces épisodes. Dieu donne des cailles le soir et de la manne le matin . La Bible nous dit à la fin de ce chapitre que cela a duré pendant les quarante ans passés dans le désert. Dieu a donné juste ce qui convenait pour vivre ; Il a ajouté de l’eau jaillissante dans le chapitre suivant. Ceci concernait le peuple entier. Donc pour nous aujourd’hui l’église. Dieu alimente son église.

· Dieu donne de la nourriture individuellement aussi. Reprenons l’histoire bien connue du prophète Elie

1 Rois 19 :1-8

« 1 ¶ Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait fait Elie, et comment il avait tué par l’épée tous les prophètes.

2 Jézabel envoya un messager à Elie, pour lui dire : Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d’eux !

3 Elie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Schéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur.

4 Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant : C’est assez ! Maintenant, Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.

5 Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi, mange.

6 Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha.

7 L’ange de l’Eternel vint une seconde fois, le toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi.

8 Il se leva, mangea et but ; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb. »

9

Dieu donne aussi à Elie le nécessaire pour vivre selon les standards de l’époque : une galette et de l’eau. Dieu nourrit donc à la fois son peuple et les individus, l’église et les chrétiens individuellement.

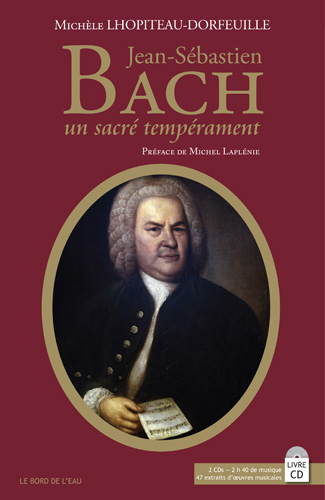

Les noces de Cana, premier miracle de Jésus – par Véronése (1528-1588)

Les Evangiles sont remplis d’allusions diverses aux repas. Jésus accomplit son premier miracle dans un repas de noce ; il clôt son ministère par le repas de Pâques et la Cène. Le mémorial est alimentaire : le pain et le vin. Jésus pratique deux multiplications des pains dans les évangiles. Il nourrit une foule affamée. Mais notons qu’au passage, il ordonne à ses disciples de les nourrir.

Marc 6 : 35-37 :

« 35 Comme l’heure était déjà avancée, ses disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l’heure est déjà avancée ;

36 renvoie-les, afin qu’ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s’acheter de quoi manger.

37 Jésus leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent : Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ? »

Il y a donc aussi une mission des chrétiens qui consiste à nourrir les autres. Ceci doit être noté pour la suite de notre étude.

Nous avons donc vu que le problème de la nourriture est vital pour nous et que Dieu connaît cette nécessité et donne de nombreux exemples où il pourvoit. Les récits de la Bible ne sont pas des contes pour enfants destinés à nous bercer le soir. Ils sont des récits d’enseignement à valeur symbolique. Il nous faut déchiffrer le message symbolique et en faire bon usage.

Thème II : La symbolique des aliments et son enseignement pour nous.

A / Les aliments évoqués dans la Bible et leur signification :

· La manne et les cailles du désert nous donnent deux enseignements :

a. Dieu ne nous abandonne jamais quand nous sommes « dans le désert », il sait mieux que quiconque ce que nous traversons, il est Notre Père et s’intéresse à nous par essence, car nous sommes faits « à son image ».

b. Il nous nourrit avec des aliments quotidiens, qui sont périssables mais utiles au jour le jour. Cela peut être une belle rencontre, une bonne action que nous allons faire ou que l’on va nous faire, une phrase qui va nous accrocher, dans la lecture de la Bible ou ailleurs (un poème, une chanson que sais-je…). Nous pouvons, et même nous devons oublier ces petits faits car ils se renouvellent soir et matin et nous ne pouvons en garder toute la mémoire. Mais cela nous fait tenir au quotidien.

· Quand nous sommes tout jeunes dans la marche avec Dieu, nous avons droit au lait et au liquide.

1 Corinthiens 3 :2 doit être relu positivement :

« 1 Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.

2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent… »

Il y a un âge pout chaque type d’aliment : donner de la viande à un nourrisson le tuerai, mais alimenter un enfant plus grand seulement avec du lait ne lui suffirait plus. Un adulte ne saurait s’en nourrir comme il convient. Le jeune chrétien (quel que soit son âge légal !) doit débuter par le lait qui symbolise ici un aliment facile à ingérer et à digérer. Il est dangereux pour un nouveau-né spirituel de s’attaquer aussitôt aux questions les plus ardues de la fois chrétienne, et nous avons connu ainsi des personnes qui s’y sont brûlées ets e sont ensuite détournées du Seigneur faute d’avoir pu se nourrir comme il fallait en temps utile. Il y a un âge pour le lait, qui représente les rudiments de la doctrine de la foi. Si nous débutons dans la marche chrétienne, ne soyons pas impatients et respectons la progression de notre nourriture spirituelle.

· Mais il faut savoir ensuite dépasser ce stade pour grandir, sinon on peut rester un enfant spirituel toute sa vie. Il y a de perpétuels enfants dans le peuple de Dieu. Ils restent au lait et s’en satisfont, ne réalisant pas qu’ils n’ont pas grandi et se privent de la vie adulte, qui est celle de l’autonomie. On trouve ce texte assez sévère dans l’épitre aux Hébreux :

Hébreux 5 :12-13 :

« 12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide.

13 Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car il est un enfant. »

Il faut donc désirer passer à des choses plus consistantes. On peut illustrer cela sur deux points de la doctrine chrétienne. Tout chrétien doit connaître la notion de « salut par grâce », qui est à la base de la foi. Ceci est un rudiment . Mais si l’on veut approfondir ensuite cette notion de base, on rencontre alors « la justification par la foi », qui est d’une autre difficulté. On peut vivre toute sa vie avec la seule notion du salut par grâce, mais en ignorant la doctrine de la justification on passe à côté du sens de la venue de Jésus et de son retentissement en nous. Il est donc bon, de désirer toujours une alimentation solide. La suite du texte d’Hébreux nous le dit très clairement.

« 14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.

15 : 1 ¶ C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu,

2 de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. »

Nous trouvons ici une liste non complète des rudiments évoqués plus hauts. La Bible contient de quoi nourrir notre vie spirituelle durant toute notre existence terrestre, et encore n’explorerons nous qu’une petite partie de son enseignement. Cette limitation humaine ne doit pas être le prétexte facile au renoncement. Tout le monde doit désirer aller vers le solide.

· La Bible mentionne aussi de mauvais aliments, que je veux juste évoquer et non étudier ici . Ainsi ceux qui sont sacrifiés aux idoles et dont Paul parle à plusieurs reprises dans ses épitres (voir Romains chapitre 14 entier –versets 15 à 17 surtout – ; 1 Corinthiens chapitre 8 entier). Notre nourriture doit être pure et non mondaine ou mêlée d’impureté. Il y a aussi les aliments qui divisent, comme ceux que mangeaient les Corinthiens qui s’empiffraient devant leurs frères qui n’avaient rien ou peu à manger (1 Corinthiens 11 : 17-22). Ceux qui mangeaient sans les attendre, égoïstement. La communauté implique la communion fraternelle. La communion est le fait de participer à la même table. Il faut donc des aliments purs et partagés.

B / Que signifient pour nous ces enseignements

· Une église chrétienne (ou une communauté de croyants) est un ensemble hétérogène de personnes de tous âges qui sont à des stades spirituels différents : certains ne sont pas encore nés de nouveau, d’autres sont des bébés, d’autres des enfants, des adolescents et d’autres des hommes faits, certains à la stature de Christ comme le dit Paul.

Ephésiens 4 :11-15 :

« 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,

12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ,

13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,

14 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »

Cette croissance a quelque chose à voir avec la communion fraternelle que nous vivons ensemble. Elle est une mise en commun, à partir des divers dons spirituels donnés à l’église pour l’édification de son corps. Nous rejoignons là un aspect important de la vie communautaire. Nous pouvons et devons compter les uns sur les autres pour nous alimenter en aliments solides. Celui auquel il a été donné de beaucoup comprendre doit impérativement mettre son savoir au service de ceux qui ont moins reçu ; sa responsabilité est plus grande car il plus reçu (cf la parabole des talents).

· Mais il y a aussi une dimension personnelle. Nous devons tous travailler personnellement à notre édification. Celle-ci passe à la fois par la manne et les cailles du quotidien, mais aussi par la prise d’aliments nécessaires tout au long de la semaine. Nous ne pouvons être nourris suffisamment avec un seul repas hebdomadaire, fût-il riche et équilibré. Cette notion de travail est capitale ; elle est un enseignement du christ lui-même, repris dans les épitres.

Jean 6 : 27

« 27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. »*

L’ordre est précis ; nous devons avoir des priorités. Notre travail est d’abord spirituel, il prime sur notre activité matérielle, même s’il ne la supprime absolument pas. Nous devons simplement savoir ce que nous mettons en premier. Quel est notre but dans la vie, à nous chrétiens ? est-ce le même que celui de mon voisin, de mon beau-frère, de mon collègue de travail ou est-ce de viser la « stature de Christ » ? Ceci est absolument capital et détermine notre présent mais aussi ce qui se passera au-delà de cette vie. Nourrissons-nous suffisamment notre esprit ? Ne nous contentons-nous pas souvent de lait amélioré, par paresse spirituelle ? Car le travail évoqué est dur, aride ; parfois nous sommes découragés car nous ne comprenons pas ou nous avons l’impression de ne pas avancer. C’est là que la communion fraternelle est précieuse. Il y a toujours un frère ou une sœur disposé par Dieu pour nous épauler, nous éclairer et nous aider à repartir du bon pied. C‘est cela qui rend l’église nécessaire et non un quelconque ordre biblique. Notre alimentation dépend à la fois de Dieu, de nous et de l’église.

Conclusion :

Il est inenvisageable de ne pas s’alimenter dans notre corps ; il nous faut être convaincu de la même nécessité vitale d’alimenter notre être spirituel. Selon nos capacités et nos préférences, notre époque offre des moyens formidables : cassettes ou cd audio, cours divers sur Internet, livres variés et de belles qualité, Bibles d’études, commentaires, réunions d’études bibliques, de prières… Nous ne pouvons pas évoquer le manque de ressources. Il faut travailler, passer outre l’esprit du temps de ce monde qui vise la facilité, le loisir, l’hédonisme. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alimentons notre homme spirituel et vivons par l’esprit comme notre corps vit par ses organes. Nous avons deux vies en une ! quel privilège !