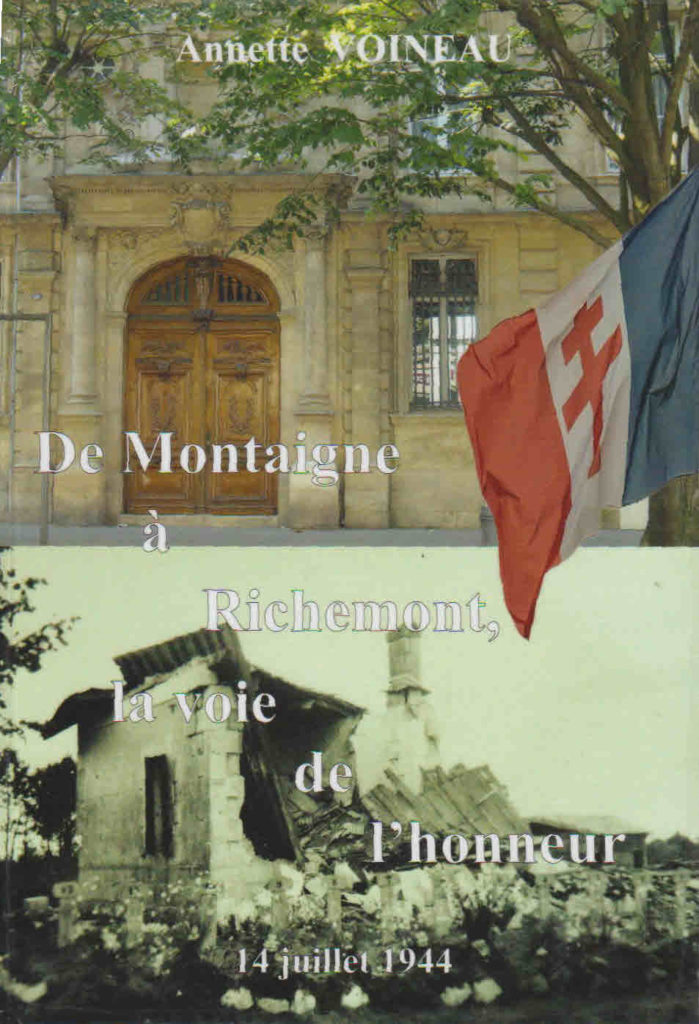

Annette Voineau

Comité de soutien du Mémorial de la Ferme de Richemont

Voici un livre absolument nécessaire. Mais ce n’est pas la seule raison d’être de cet article. Il s’agit aussi d’un devoir d’amitié envers l’auteur.

Lorsque je suis arrivé au Lycée Michel Montaigne de Bordeaux, d’abord comme professeur stagiaire en 1983, puis comme titulaire en CPGE en 1996, j’ignorais tout de ce que représentait la Ferme de Richemont. Pour moi, c’était le nom d’une rue proche du Lycée, où le CRDP possédait des locaux où l’on se réunissait parfois pour des séances de travail. Il a fallu que je fasse la connaissance d’Annette Voineau, une de mes collègues, pour apprendre ce que ce terme recouvrait de dramatique pour notre lycée et ses étudiants. Annette m’a expliqué rapidement que cela était lié au maquis et à la Seconde Guerre mondiale, et que ce fut un moment tragique pour de jeunes hommes qui refusaient de capituler face à l’occupation allemande.

Nous sommes devenus des amis avec Annette, partageant des moments de discussion profonde, mais aussi des repas avec nos quelques collègues les plus proches. Quand elle est partie à la retraite, nous nous retrouvions de temps en temps (pas assez souvent, hélas !) pour le plaisir de passer un moment ensemble. Une de nos premières amies, Françoise Grasset, est partie la première, vaincue par le crabe. Puis j’ai appris avec un retard certain, la mort inattendue d’Annette, des suites du Covid, m’a-t-on dit. Les rangs de notre cercle s’éclaircissent, nos âges avancent.

Une photographie de 2009, dans la cour du Lycée : à gauche Isabelle Delorme, au centre votre serviteur, à droite Annette Voineau, tous trois alors professeurs au Lycée Michel Montaigne

Annette n’a jamais cessé de faire de l’histoire. Bien sûr en l’enseignant longtemps, mais aussi en se mobilisant autour de ce que nous étions d’accord d’appeler le « travail de mémoire » (et non l’imbécile devoir de mémoire promu partout). Oradour-sur-Glane était, chaque année, le but d’une sortie avec des élèves du lycée. En cela, elle avait formidablement raison : la visite des ruines du village provoque toujours sidération et interrogations chez les jeunes. Bien plus efficace qu’un cours magistral. Elle s’intéressait aussi beaucoup aux monuments aux morts, qui étaient pour elle des témoins capitaux de la Grande Boucherie de 1914-18. Je me souviens d’une fois où elle nous fit visite en Creuse et où elle voulait, avant de repartir, aller voir le monument aux morts de La forêt du Temple, très modeste village creusois, mais connu sous cet angle-là. Elle mena également un combat persévérant pour la mémoire des événements du 14 juillet 1994 à Saucats. Voici où ‘on en revient à ce livre, publié à titre posthume, mais dont le travail était quasiment achevé.

Je résume seulement les faits à leur plus simple expression. Dans les Classes Préparatoires de Montaigne, il existait une prépa à Saint-Cyr (interdite par les Allemands, mais aussitôt déguisée en prépa HEC) et une autre à la Colo (comprenez les métiers de la colonisation). Les élèves qui s’y trouvaient étaient souvent des fils de militaires ou d’anciens combattants, voire d’administrateurs coloniaux. Ils étaient ce qu’il convient d’appeler de jeunes patriotes. Beaucoup refusaient l’esprit de défaite et de collaboration de la France de Vichy. Peu à peu ces jeunes s’engagèrent dans des actions de résistance. Et naquit, début 1944, l’idée de créer un maquis pour chasser les Allemands, car on savait leur défaite inéluctable. Ce maquis choisit de s’installer dans une ferme abandonnée de la commune de Saucats, à 25 km au sud-est de Bordeaux, à l’entrée de la forêt landaise. C’est là que le 14 juillet 1944 la Milice arrivée la première, accompagnée du jeune réisistant qu’ils avaient contraint à révéler la cache du maquis, fait appel au soutien des Allemands: ils donnèrent l’assaut à cette ferme et tuèrent les jeunes du maquis, presque tous étudiants du lycée Michel Montaigne. Ce site devint, après 1945, un lieu de mémoire, avec un monument commémoratif et une cérémonie du souvenir chaque 14 juillet.

Mais le temps passe et les témoins et les rares rescapés disparaissent. Annette savait qu’il fallait agir pour que cet épisode, qui fut un peu la gloire du Lycée Montaigne (voir son titre) ne sombre pas dans l’oubli. C’est le but de ce livre que de réunir un dossier complet sur les protagonistes et de livrer un récit des événements. Annette y fait preuve d’une grande rigueur d’historienne. Elle traque les indices, multiplie les sources, ne brode pas quand elles sont floues ou vides. Le livre est construit en deux grandes sections : la première est le récit proprement dit, raconté en chapitres thématiques, fort plaisants à lire ; la seconde est appelée Annexe, mais elle est surtout importante pour les notices biographiques des personnes impliquées dans cette histoire tragique. Annette a su donner vie à ces noms que l’on peut lire sur la plaque commémorative dans le hall de l’entrée principale (aujourd’hui désaffectée, ce qui est un non-sens) du lycée. Le livre est aussi abondamment illustré de photos, dessins et fac-similé de documents. Le tout représente l’œuvre qu’il fallait faire pour que la mémoire du sacrifice de ces jeunes soit entretenue. Annette ne cache pas leur inexpérience et leur « romantisme », mais elle salue leur courage au service quelque chose de plus grand qu’eux, la France. On se prend à songer au contraste entre cette jeunesse du début des années 1940 et celle d’aujourd’hui, pour laquelle le RN est l’horizon indépassable du fascisme. Pour reprendre une expression des maoïstes soixante-huitards, ce sont des tigres de papier. C’était un temps où le mot patriote avait un sens existentiel et dangereux. Comment en sommes-nous venus à en faire une insulte de gauche ?

Ce livre n’est pas exempt de reproches formels. Il y a beaucoup de coquilles d’imprimerie et de fautes de ponctuation. Parfois des répétitions de certains passages. Mais ces petits défauts n’altèrent en rien la grandeur du projet et sa valeur. Il faut lire ce livre et le faire lire. C’est une façon de perpétuer le souvenir des martyrs de Saucats, mais aussi de faire vivre Annette dans son travail.

Il faut le commander sur le site du Comité de soutien du Mémorial de la ferme de Richemont, voici le lien direct pour obtenir le bon de commande (l’ouvrage coûte 19€ plus le port) : Comité du Mémorial.

Le bon de commande est aussi ci-dessous :

Même si cet ouvrage traite d’un épisode modeste de la Résistance, il a la vertu de bien faire saisir ce qui se jouait alors dans notre pays : la veulerie de l’abandon, avec son cortège d’ignominies, ou le courage de dire non, chacun avec ses moyens. Il serait faux de croire que c’est du passé. Il y a bien plus d’analogies avec notre époque que l’on ne le croit.

Merci Annette de ce beau cadeau aux générations futures.

Jean-Michel Dauriac – Août 2024

Leave a Comment