Entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange

Préface de Jean-Philippe Quadri

Éditions du rouge et du noir, 2021 (réédition)

Ce livre, sorti en 1980 (ou 1981, je ne sais pas exactement) est resté longtemps indisponible. Il a été très opportunément réédité en 2021, précédé d’une belle préface de Jean-Philippe Quadri, sans doute actuellement celui qui connaît le mieux l’œuvre de Jacques Ellul en France. Celle-ci replace à la fois l’ouvrage dans son contexte et donne une vue panoramique de la vie et des actions d’Ellul. Autant dire qu’il est absolument indispensable de la lire avant d‘aborder ces entretiens.

L’entretien est un exercice difficile de deux points de vue. D’abord de celui de l’intervieweur. En effet, de la qualité des questions et de leur subtilité dépendront en grande partie la qualité de la discussion et donc celle du livre. De ce point de vue, Madeleine Garrigou-Lagrange est une très bonne intervieweuse. Elle a de l’expérience, elle est journaliste chevronnée et sait parfaitement se tenir à la bonne distance de son sujet. Elle a aussi l’avantage de connaître Jacques Ellul par son entourage familial : elle est la fille d’un professeur de droit bordelais, collègue de Jacques Ellul, qu’elle a donc eu l’occasion de rencontrer auparavant à plusieurs reprises. Le lecteur comprend très vite qu’elle a bien préparé ses rencontres. Elle connaît le parcours et l’œuvre d’Ellul. Elle n’hésitera pas à lui poser des « questions qui fâchent », comme on dit dans le milieu journalistique. Mais, ensuite, face à une intervieweuse, il y a un interviewé. Que celui-ci soit vraiment disponible et ouvert à toutes les interrogations est l’autre condition de réussite. C’est le cas d’Ellul ici. Il a pris le temps de donner du temps à celle qui l’interroge. La conversation est détendue et peut ainsi aller au fond des choses. Au moment de cette rencontre, Jacques Ellul vient de prendre sa retraite après une longue carrière à la Faculté de droit de Bordeaux, il approche les soixante-dix ans. Autant dire que c’est le bon moment pour faire un bilan de vie. Il a déjà à son actif une oeuvre d’auteur impressionnante (plus de trente livres) et une grosse quantité de publications professionnelles, articles et livres. Il est connu dans certains milieux (le monde universitaire, le protestantisme réformé, la sociologie et le petit monde de l’écologie), mais pas du grand public. Il va se prêter avec plaisir à ce jeu des questions et aller au bout des réponses, sans éviter les points qui pourraient le gêner. Il en découle une grande sérénité de cette lecture.

Vouloir résumer un tel livre serait à la fois vain et ennuyeux. Le but de mon petit texte est de donner envie de lire cet ouvrage et de découvrir la personnalité et l’œuvre de ce grand penseur que fut et demeure Jacques Ellul. Choisissons donc quelques entrées.

D’abord la question religieuse. En effet, Ellul est connu partout comme « un protestant ». Cette étiquette est cependant très floue. Il y a presque autant de protestantismes qu’il y a des protestants (c’est d’ailleurs là sa principale faiblesse). À Madeleine Garrigou-Lagrange, Ellul explique qu’il n’est pas né dans un foyer où la religion était importante. Son père était libre-penseur et sa mère protestante, mais sans pratique visible. Ce n’est donc pas l’éducation religieuse qui a amené Ellul au christianisme, il n’est pas un héritier. Répondant aux sollicitations de son interrogatrice, il donne quelques détails sur son chemin vers la foi.

« Et puis il y a eu dans ma vie un événement qu’on peut appeler « conversion » et que je ne veux pas raconter. On a raconté trop de conversions… » (p. 33).

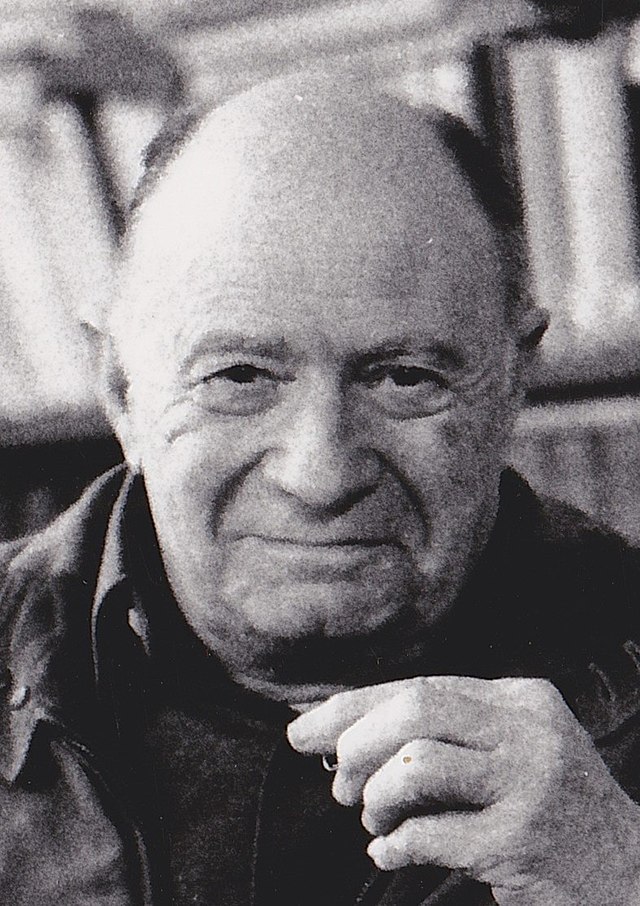

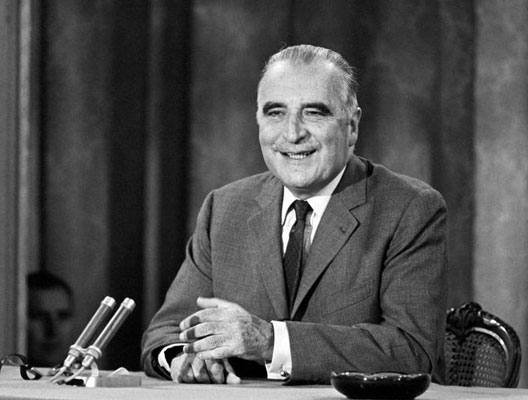

Jacques Ellul en 1990

Il a tenu cette règle toute sa vie ; nulle part nous ne trouvons de détails sur ce qu’il vécut à 14 ans, en suivant une année de catéchisme qui ne l’intéressait pas. Mais il rencontre là un texte de Pascal – qu’il n’a jamais pu retrouver – et il se passe quelque chose, dont nous ne saurons rien. Mais, par analogie avec les récits, nombreux de conversions, il n’est pas déraisonnable de penser que le jeune homme a été touché au cœur par une parole personnelle qui s’est incarnée de manière irréfutable. Ce qui est intéressant, c’est ce qui suit : il fuit cette conversion en la mettant à l’épreuve de plus grands athées. Il lit tous les négateurs de Dieu, dont Marx, qu’il découvre à cette occasion. Mais ce qu’il rencontre chez ces auteurs ne le satisfait pas. Il a 22 ans quand il lit le chapitre 8 de l’Épitre aux Romains, le chef-d’œuvre de Paul. Cette lecture a tout balayé – exactement comme chez Luther, cinq siècles plus tôt. Il comprend alors qu’il ne peut associer Marx et Jésus. Il lit alors l’Institution de la Religion chrétienne, le grand-œuvre de Jean Calvin et trouve là ce qu’il avait éprouvé dans ses lecteurs bibliques. Il sera donc initialement calviniste et plutôt radical dans son calvinisme. Il fréquentera d’ailleurs à cette époque les assemblées évangéliques pentecôtistes qui lui semblent les plus fidèles à la Bible. Puis, peu à peu, il s’éloignera de la rigueur dogmatique de Calvin, tout en restant profondément marqué par cette approche. Dès lors, son chemin de vie, son axe est trouvé : La Bible, la foi et la liberté du chrétien (un grand thème de Luther). Ces pages sont importantes, car elles contiennent tout ce qu’il a voulu communiquer sur ce sujet. Il n’en dira jamais plus ailleurs, quand il s’exprimera sur cet aspect de sa vie.

Une deuxième entrée, peut-être surprenante pour certains, est sa femme. Dans ce livre, il rend un hommage appuyé à celle qui a partagé sa vie et ses combats. Là aussi, il coupe court aux détails :

« Il resterait encore à dire ce qui fut le tournant le plus décisif de ma vie, la rencontre avec ma femme. Mais c’est un domaine trop personnel. Je ne puis ici parler que de ce dont je puis parler ! » (p. 49).

Attitude typiquement calviniste : on ne déballe pas en public ce qui relève de l’intime. C’est une question à la fois de pudeur et d’humilité. Cependant, le lecteur attentif de ce livre se rendra compte qu’au fil des sujets qu’il aborde, il revient très souvent sur le conseil de sa femme et les choix faits ensemble. C’est une démonstration par l’action. C’est aussi, si l’on veut bien y réfléchir, une position théologique : si l’on décide de se marier, ce qui n’est absolument pas obligatoire, la foi chrétienne parle alors de deux personnes qui deviennent « une seule chair », fait qui a des conséquences très fortes. L’histoire du protestantisme est remplie de ces épouses remarquables qui ont soutenu et aidé leurs époux, sans toujours prendre la lumière, mais qui se sont révélées indispensables à l’œuvre de Dieu. Que l’on songe simplement à Martin Luther ou à un apôtre missionnaire comme Hudson Taylor.

Une troisième entrée est le rôle de la foi chrétienne dans l’action et l’œuvre de Jacques Ellul. Le chapitre IV est intitulé L’Évangile est révolutionnaire. L’intervieweuse y pose des questions qui amènent Ellul à préciser sa démarche où la foi chrétienne est LE déterminant. Il revisite son passé de jeunesse entre le début des années 1930 et 1948 environ. Ce sont ses années de formation. Il y a bien sûr les études de droit, menées jusqu’à leur terme et qui lui donnent, avant la Seconde Guerre mondiale, un poste à la faculté de droit de Strasbourg. Le droit n’est pas une passion ellulienne. C’est une démarche de raison : le droit ouvre à de nombreux métiers, il est rigoureux et il touche, marginalement, à une des vraies passions intellectuelles de notre homme : l’histoire. C’est donc vers la sous-discipline du droit romain qu’il entrera en carrière juridique, puis ira vers l’histoire des institutions où il fera une carrière très riche, écrivant de nombreux articles spécialisés et surtout une œuvre qui a fait date : son « Histoire des institutions » en 5 tomes, de l’Antiquité à la période contemporaine. Elle fut « la Bible » des étudiants en droit, très longtemps, notamment quand je me suis frotté à cette discipline, au début des années 1970, c’est d’ailleurs par ce cours que je découvris le professeur Ellul, alors que je ne connaissais jusqu’alors que le prédicateur protestant, pour l’avoir entendu à la radio animer des cultes retransmis. Mais le choix de devenir professeur est fondé sur la volonté d’avoir un métier qui lui laisserait du temps pour se consacrer à ses recherches personnelles. Il s’agit donc bien d’un choix utilitaire. Mais, par ailleurs, dans ce livre, il explique qu’à titre personnel, il y des métiers que sa foi chrétienne lui interdisait de choisir ; il cite banquier ou homme politique. On peut y ajouter sans risque policier ou militaire. Sa foi va également déterminer ses combats. Il sera engagé toute sa vie pour des causes qui lui tiennent à cœur, mais hors du champ politique qu’il expérimente juste à la fin de la guerre et qui l’a terriblement déçu et qu’il s’est promis de ne jamais approcher. Il raconte avec pas mal de détail son engagement auprès d’un éducateur de Pessac, Yves Charrier, avec lequel il a travaillé des années durant dans un Club de prévention, avec des jeunes délinquants ou prédélinquants. Il a pu ainsi vivre sa foi dans le partage, sans tapage. De même s’est-il impliqué dans la lutte contre la bétonisation du littoral aquitain que voulaient mettre en œuvre le gouvernement gaulliste et ses successeurs, avec la MIACA (Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine). C’est un de ses engagements écologistes, mouvement dont il fut un des précurseurs, mais qu’il voulait surtout hors du champ des partis politiques, car il pensait que ce serait la mort de ce mouvement : on a vu à quel point il avait raison et quelle tartufferie est celle de gens qui revendiquent son patronage pour faire une carrière politique – pas de noms, mais les Girondins trouveront tout seuls ! M. Garrigou-Lagrange l’interroge sur l’Église Réformée de France où il a eu des responsabilités durant de longues années. Il dresse alors un constat d’échec sur l’impossibilité de faire évoluer cette institution, malgré de nombreux essais. Il met dans le même sac institutionnel Églises et partis politiques !

Parmi les axes de lecture de ce livre, il faut citer l’amitié. Ellul a été fidèle en ce domaine et il eut des amis qui ont joué un rôle capital dans sa vie. Au début du livre, il dit clairement que deux personnes sortent du lot : Bernard Charbonneau et Jean Bosc. Il faut lire les pages qu’il leur consacre, elles valent tous les traités de pseudopsychologie sur le sujet. Avec Charbonneau, c’est une amitié de jeunesse, menée jusqu’à la mort. Un partage des tâches pour couvrir le champ de leurs intérêts politiques, sociaux et intellectuels. On sait qu’il faut lire les deux œuvres en miroir pour mieux les comprendre. Jean Bosc est celui qui l’a initié au chemin protestant, lui faisant découvrir Karl Barth, qui sera une des grandes amitiés de papier d’Ellul, avec Marx et Kirkegaard . Ce livre donne une belle idée de ce que l’amitié peut accomplir, sans l’idéaliser.

Évidemment, Jacques Ellul s’exprime sur la technique, son grand sujet d’étude sociologique et philosophique. Il établit clairement le fait qu’il ne se définit pas comme philosophe et que la philosophie l’ennuie et qu’elle est souvent incompréhensible. Il dit aussi qu’il n’est nullement technophobe, mais très prudent et plus amoureux de la liberté que de la technique. Nous voyons bien, trente ans après sa mort, à quel point les deux termes s’opposent de plus en plus.

La théologie est également abordée, car elle est l’autre versant de l’œuvre sociologique. Il décrit son parcours de bibliste et ce qu’il a ainsi découvert. Il montre comment, de fait, théologie et technique sont les deux matrices de son œuvre, mais pas du tout étrangères et séparées dans sa pensée. La théologie découle de sa lecture personnelle de la Bible, laquelle l’amène à avoir une grande proximité avec les anarchistes. C’est avec eux qu’il se sent le mieux. Mais il connaît la limite de ce compagnonnage, hormis la foi en Dieu.

« Et je diffère des anarchistes en ce que je ne crois pas à la possibilité d’une société anarchiste idéale qui fonctionnerait sans organisation ni pouvoirs. » (p. 202).

L’anarchisme est pour lui une ligne d’horizon, un repère critique. Mais il est trop expérimenté pour croire aux lendemains qui chantent. En cela, il se situe exactement sur la même ligne que Léon Tolstoï, autre penseur qualifié d’anarchiste. L’anarchisme est l’analyse la plus lucide des tares du système politique humain, mais il échoue à passer au concret et, quand cela arrive, l’aventure est extrêmement courte et sanglante – voir la Guerre d’Espagne comme meilleur et pire exemple.

Au total, Jacques Ellul est-il un penseur pessimiste et apocalyptique ? L’avant-dernier chapitre est appelé Une conception dramatique de l’existence. Ce titre résume fort bien la position ellulienne. La lucidité est souvent confondue avec le pessimisme. C’est un grand dommage pour la réflexion. Oui, Ellul est d‘une lucidité chirurgicale (comme l’est aujourd’hui Michel Onfray, dans un registre opposé). Mais il explique à son interlocutrice qu’il ne croit absolument pas que le pire est certain ; Il croit à la liberté de l’homme et à la possibilité de faire de bons choix, mais pour faire de bons choix il faut connaître vraiment l’état des lieux. C’est ce qu’Ellul a toujours voulu dresser. Il n’a pas la réponse aux questions qu’il fait surgir – en tout cas pas toutes les réponses, et pas la seule ! Il revendique sa position difficile, au nom du christianisme :

« Contrairement à ce que l’on pense du chrétien porteur de certitude, je crois que nous devons être porteurs d’incertitude, provocateurs, en ce que nous sommes témoins, donc introducteurs (ambassadeurs dit Paul !) d’une dimension inassimilable par la société. » (p. 226).

Ce sera mon mot de la fin pour ce livre vraiment captivant à lire et relire.

Jean-Michel Dauriac – décembre 2024.

Leave a Comment