Culture populaire en milieu rural (épisode 2)

Concert en duo à Mers-sur-Indre (36) – Culture pour tous en milieu rural. – Le Blog à Jean-Mi !?

Concert de Woody Wood Swing Gum

Dimanche 28 juillet 2024. Par la lecture de l’hebdomadaire local L’écho du Berry j’apprends qu’il y a un concert gratuit dans le village de Nouzerines, à l’extrême nord de la Creuse, pas très loin de chez moi. J’avoue avoir été séduit par le nom du groupe qui devait se produire, le Woody Wood Swing Gum. Je me suis dit qu’avec un nom pareil cela promettait un peu d‘humour et pas de prise de tête.

Aller à Nouzerines est déjà une petite aventure, qui nécessite de prendre des routes étroites et sinueuses et de ne pas rater les rares panneaux indicateurs. La population du village est aux environs de 250 habitants, avec une grande dispersion en hameaux, ce qui donne un bourg central de très petite taille, où le monument principal de la commune est l’église romane. Hormis cela, plus aucun commerce, comme dans beaucoup de villages creusois et une masse de résidences secondaires, qui font le plein en juillet-août et restent fermées la plupart du reste de l’année. Bref, la triste description d’un monde rural isolé, autrefois appelé « rural profond » et désormais, à l’époque de l’euphémisation « hyperrural ». La ville moyenne la plus proche est à plus de quarante kilomètres (Guéret ou Châteauroux). Ces données sont importantes pour bien apprécier ce qui va suivre.

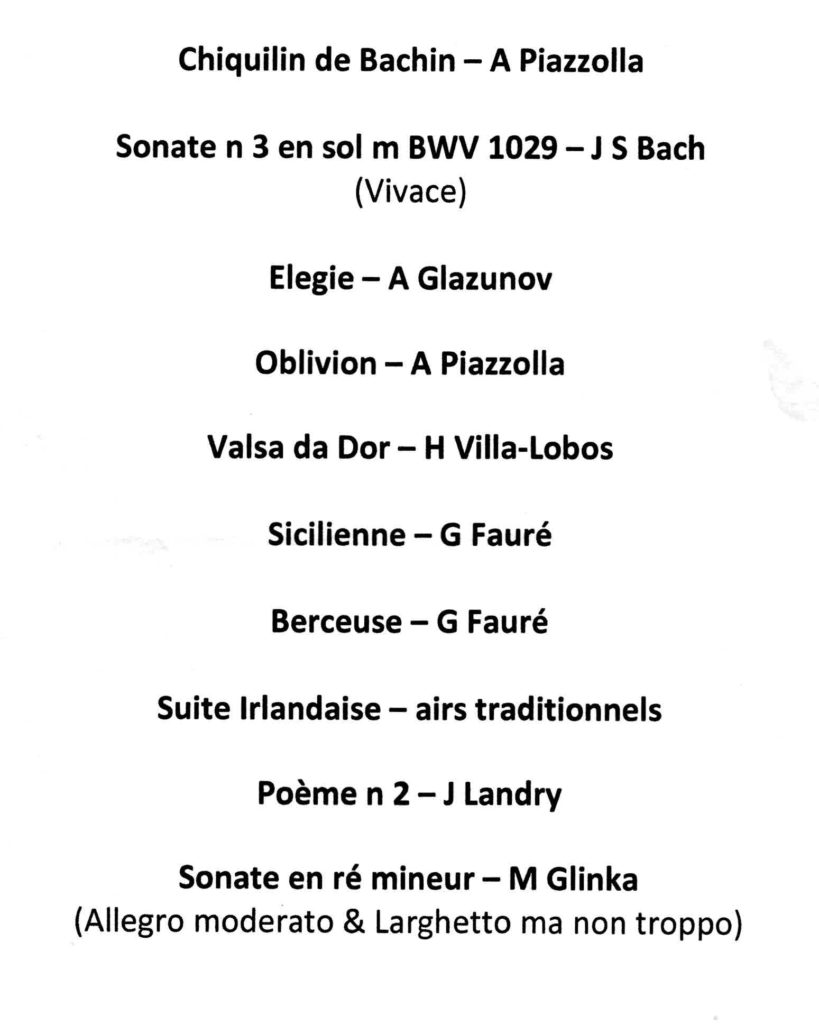

En effet, ce microscopique village organise chaque année, depuis 2011, un festival de musique en juin-juillet, festival qui offre une grande variété de styles et répond bien à la belle qualification de « populaire », c’est-à-dire accessible à toute personne du peuple de France. Cette année 2024, ce sont six concerts qui ont été organisés, du 9 juin au 28 juillet (voir le programme ci-dessous).

Nous voici donc garés sur la place de l’Église. Le concert a lieu en face, il n’y a qu’à suivre les passants. Nous sommes juste à l’heure, mais quand nous arrivons dans la très vaste grange-salle de concert du jour, la surprise est de découvrir une centaine de personnes sagement installées sur des chaises disparates posées sur le sol en terre battue (un peu poussiéreuse) : un vrai public de concert, environ la moitié de la population du village, en masse. A la campagne, les gens se déplacent encore, car ils ne sont pas blasés et gavés, tel les publics urbains soumis à une offre surabondante, qui se paie par des publics parfois squelettiques.

Voici la photographie du dimanche 28, pour le concert de jazz ; au fond, on devine les musiciens assis derrière leurs instruments. Sur la photo promotionnelle ci-dessous, on voit mieux les composants du groupe.

Les cinq musiciens du groupe sont: Jean-Claude Guyonnet, Raoul Vaugelade, Patrick Savineau, Sylvain Bouard et Claude Laroudie (chemise rouge)

Vous constaterez qu’à l’exception du pianiste, reconnaissable à sa relative jeunesse (dernier à droite), tous les autres musiciens sont des retraités. Ce qui est conforme à la démographie creusoise, la plus âgée en moyenne de toute la France. Ce qui ne les empêche pas d’avoir la pêche et de faire bouger le public. Il faut dire que leur style, le New Orleans et le swing des années 1930, crée facilement des démangeaisons dans les pieds et les mains.

Le premier trait de ce sympathique groupe est la générosité. Une fois qu’ils sont partis, difficile de les arrêter. Pour un concert gratuit, le public en a pour son argent ! Le programme est bien construit, alternant morceaux très rythmés et dansants et ballades swingantes. On visite le répertoire du premier jazz, avec de grands classiques tels Saint-Louis Blues (le premier morceau jazz édité) ou Muskrat Ramble, on honore le souvenir du grand Sydney Bechet, avec une version de Petite Fleur, on imite en passant le ton du magnifique Yves Montand avec Roses de Picardie, on salue Louis Armstrong avec C’est si bon et Louis Prima avec plusieurs titres, sans oublier Fats Domino. Bref, un joli voyage au pays du jazz initial. Le tout est joué avec enthousiasme. Seul le pianiste improvise, mais on entend mal ses chorus, car le son est assez mal réglé. Les autres musiciens s’en tiennent à leur rôle, avec sérieux et drôlerie parfois. Le meneur de jeu, Claude Laroudie, multisoufflant, annonce les titres et fait parfois un petit commentaire. Le batteur et le banjoïste chantent, en alternance avec le soufflant. Ce jour-là, il manquait le contre-bassiniste, dont on m’a dit qu’il assurait bien le spectacle. On ne s’ennuie pas une minute, les morceaux s’enchaînent bien, c’est assez huilé, et le temps passe, dans une ambiance bon enfant très agréable.

La soirée se termine par le pot de clôture du festival 2024, tant il est vrai qu’en France rurale tout se termine autour d’un verre et des plats faits-maison. J’en profite pour échanger avec la présidente de Patrimoine Nouzerines 23, Stéphanie Josset, qui me fait un petit historique de l’évènement.

Il faut, encore une fois souligner quelques traits remarquables qui permettent qu’existe une « véritable offre culturelle » comme disent les spécialistes :

- Il existe tout un tas d’artistes de toutes les spécialités qui sont prêts à venir en pleine zone « hyper-rurale » ou qui en sont partie prenante (c’est le cas de nos jazzeux du jour, tous creusois). Leur but n’est pas de faire de l’argent (encore qu’il faut bien qu’ils touchent des cachets, surtout quand ils sont intermittents du spectacle !), mais de partager son art.

- Il y a un vrai public populaire, c’est-à-dire représentatif de la population française. Dans le monde rural d’aujourd’hui, les agriculteurs sont extrêmement minoritaires, et je ne suis pas certain du tout (litote) qu’ils prennent le temps de venir au concert. Ce dimanche 24 juillet, les tracteurs et les énormes remorques tournaient un peu partout en Creuse pour rentrer les meules rondes de foin et de paille. Le public rural, ce sont des retraités, beaucoup de retraités, des étrangers résidents secondaires – des Anglais surtout en Creuse -, les rares touristes de passage, et les habitants ordinaires des villages, employés, ouvriers ou artisans. Bien sûr, dans le lot vous rencontrerez des intellectuels pur jus, souvent parisiens, mais ils font plutôt profil bas, pas sûrs d’être appréciés s’ils font leur numéro de « cultureux ». Ce public vient pour passer un bon moment, il est toujours dans de bonnes dispositions ; aux artistes d’en profiter. De toute manière, l’accueil est très souvent très chaleureux.

- Et puis, il y a tous ceux qui permettent que les artistes rencontrent le public, les petites mains qui s’agitent avant et après les concerts ou les pièces, longtemps après que les poètes aient disparu du village. Ce sont ces bénévoles qui sont le vrai trésor de la campagne française. Ce sont eux qui devraient inspirer l’action et la réflexion de nos hommes et femmes politiques, et pas les écolos-bobos urbains qui les occultent complètement. On est souvent frappés de voir qu’il y a là pas mal de gens âgés, qui se bougent pour les autres au lieu de se plaindre de leur arthrose. Ces gens méritent un grand coup de chapeau : qu’il leur soit accordé ici.

J’ai récupéré sur le site Facebook la photographie de l’équipe organisatrice, en espérant qu’ils m’autorisent à l’utiliser!

- Enfin, il y a les lieux. Bien sûr, point de Zénith ou d’Aréna en Creuse (qu’est-ce qu’on pourrait bien en faire ?), mais des endroits divers, souvent patrimoniaux, qui sont ainsi rendus à la vie collective le temps d’un concert ou d’une pièce de théâtre. J’ai parlé de cette vaste grange qui nous a accueillis ce jour. Parfois c’est une église, parfois un café, parfois le plein air, en été. Je parlerai dans un prochain article, des jardins privés comme cadre de manifestations culturelles. Il n’y a pas le fétichisme de la salle réservée, dans les campagnes isolées. On fait avec ce que l’on a à proximité et c’est souvent très bien ainsi.

Vous avez bien compris qu’à travers cet article je fais œuvre de militant pour la culture populaire en milieu rural. Cet article est illustré des photographies des diverses manifestations du festival de Nouzerines 2024 (à vous de remettre les noms sous chaque photo). Je souhaite longue vie à ce festival, je salue tous les bénévoles qui le rendent possible et vivant, je remercie les artistes qui l’animent et le public qui lui donne chair. Alors, en juin-juillet 2025, si vous passez par la Creuse ou si vous y résidez, pensez à venir à Nouzerines. Le programme sera sans nul doute varié et alléchant. Je vous donne l’adresse internet pour vous en tenir au courant : Facebook.com/Patrimoine-Nouzerines23

Que vive et prospère la culture populaire et le peuple qui va avec !

Jean-Michel Dauriac – août 2024

PS : cet article est écrit en français grammatical classique et non selon les faux préceptes de l’inclusivité qui détruisent et enlaidissent inutilement notre langue. Par exemple, lorsque j’écris « ceux-ci » à propos des bénévoles, j’utilise ce pluriel au sens neutre de l’Académie Française et non le très lourd « celles et ceux ». C’est aussi un acte de résistance contre des attaques venues d’outre-atlantique (« wokisme ») qui n’ont pas de sens dans notre langue. Soyons fiers de notre belle langue qui « résonne » comme le chantait Philippe Duteil.

Leave a Comment