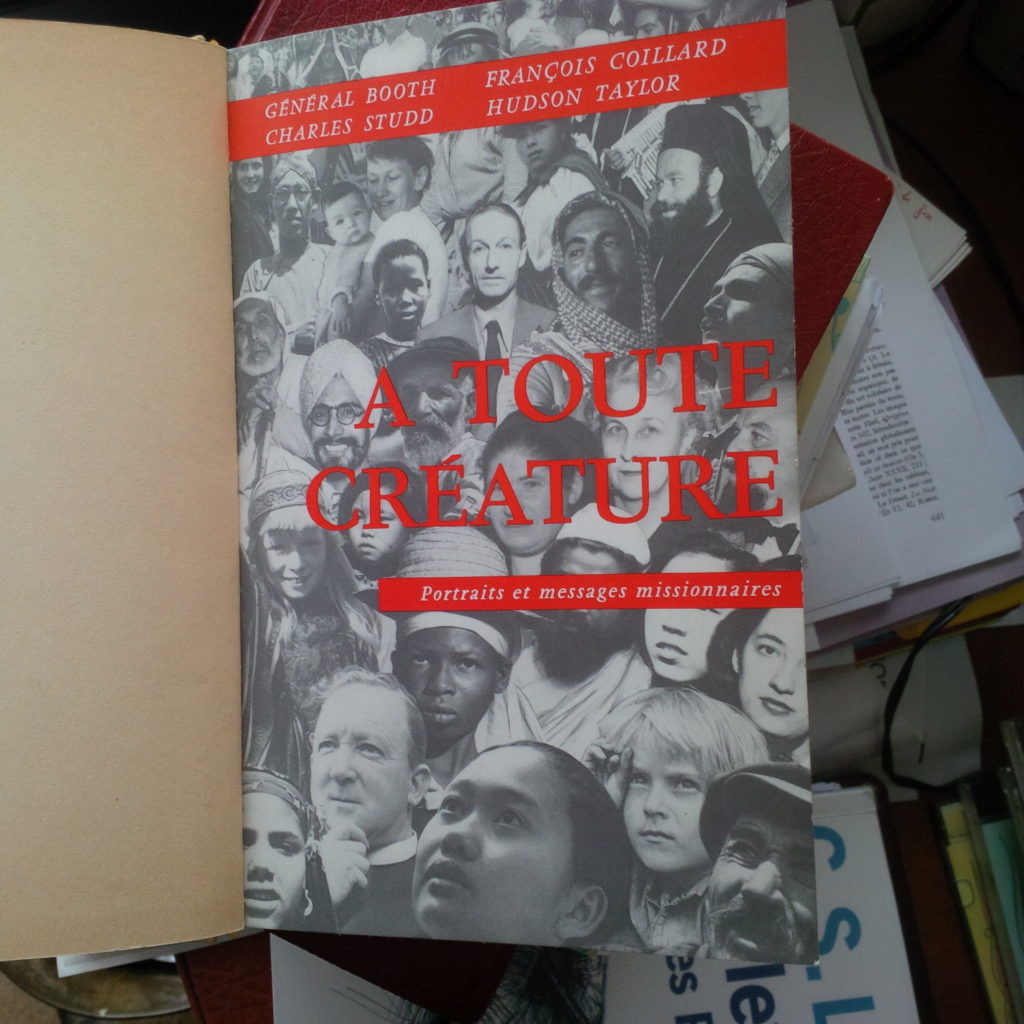

Paris, Editions Empreinte temps présent – 2013 – 254 pages

Dans la série : « dans la bibliothèque de mon père »

J’avais dû lire ce livre, dans la foulée de l’assassinat de King, alors que j’étais adolescent : je ne m’en souviens pas du tout et peut-être ne l’avais-je même pas fini, car à ce moment-là de ma vie, j’étais plus intéressé par la littérature et la politique que par la religion, qui représentait le conformisme familial et, par le milieu évangélique où j’ai été élevé, la contrainte culpabilisante. Il aura donc fallu attendre cinquante années, pour qu’à l’occasion du tri et rangement de la bibliothèque paternelle, je décide de le lire vraiment.

La première des choses à dire est que je comprends évidemment pourquoi ce livre ne m’a pas marqué et m’a même ennuyé : il demande un minimum de maturité et d’expérience de la vie. Un adolescent français du début des seventies ne pouvait pas disposer de cette base, et ce livre devenait donc un objet incongru. Mon admiration pour MLK n’a pas suffi à me le faire lire, aimer et comprendre.

La deuxième remarque porte sur la nature du livre lui-même. Dans l’édition ancienne que j’ai (Casterman1964), la préface est écrite par le traducteur, Jean Bruls, prêtre catholique, ce qui est assez surprenant à cette époque, mais s’avère, avec le recul historique, un des premiers fruits du Concile Vatican II : les protestants n’étaient plus seulement des hérétiques à éviter ! Bruls présente ce qui constitue la matière de l’ouvrage, soit des sermons. On y retrouvera donc le style oratoire et des adresses directes à l’auditoire. Bien entendu, ces sermons ont été préalablement écrits et travaillés et passent ainsi fort bien la barrière de la publication. Dans la préface de MLK qui ouvre le livre, il dit sa réticence première à voir ses sermons publiés, mais aussi la réalité de la demande. Il met en contexte les textes et en fait une brève catégorisation. Ce livre n’est donc pas initialement pensé comme tel, mais il est un recueil constitué a posteriori. Et pourtant il possède une incontestable unité, qui atteste de la cohérence de la pensée de l’auteur autant que de ses convictions. Car ce livre est avant tout une proclamation chrétienne et évangélique. On y découvre au fil des chapitres, et en reconstruisant le puzzle personnel que l’auteur délivre par petits fragments, une existence marquée par la foi et l’engagement. Ce n’est pas le livre d’un super-héros – il faut lire le texte où il parle de la peur -, mais celui d’un homme qui met sa confiance en Dieu et fixe son modèle, Jésus-Christ. Ce livre de prédications est aussi, quand même, à son corps défendant, un livre théologique ; les pages où il parle de sa recherche entre libéralisme protestant et fondamentalisme sont fort intéressantes, autant que celles où il revient sur les dogmes chrétiens par l’exemple du vécu, notamment sur le pardon. Livre d’édification qui sera fort utile à tous les lecteurs, quel que soit leur degré de maturité dans la marche chrétienne. Il sera, par contre, plus difficile de le lire comme un livre profane, simple manifeste de la non-violence, car ce serait l’amputer de son fondement.

En troisième lieu, il faut revenir sur la pensée de MLK. Le monde médiatique moderne n’a pas son pareil pour réduire les choses complexes à leur plus simple expression, voire à leur caricature. ML King n’y a pas échappé et, un peu comme Che Guevara ou Nelson Mandela, il est devenu une sorte d’icône, au prix d’un appauvrissement considérable de sa réflexion-action. Bien sûr, la non-violence est la position qui l’a fait connaître au monde entier. Mais dans cette modalité de lutte, il n’est qu’un maillon de la chaîne qui promeut le refus de la violence. Qui le lira ici découvrira bien qu’il se présente comme un héritier : d’abord de Gandhi, dont les actions de masse l’ont vraiment impressionné. Mais aussi de Tolstoï et de Thoreau. Et surtout, par-dessus tout de Jésus de Nazareth, le modèle suprême des précédents. Or il y a une logique de progression. Tolstoï se convertit et devient l’apôtre de la non-résistance au mal, dont Gandhi fait la base de sa pensée. Celui-ci aura un échange de correspondance avec le grand Russe, pour lui exposer son projet de lutte pacifique. Il dira que son livre de chevet est Le royaume des cieux est en vous, livre de Tolstoï écrit au début des années 1890, qui est un vrai traité de refus de la violence par conviction évangélique. ML King admire Gandhi, qui est un presque contemporain, alors que les idées de Tolstoï sont tombées dans l’oubli. Mais à deux reprises le pasteur américain cite des extraits de Confession, le livre qui raconte l’expérience spirituelle de Tolstoï, écrit en 1881, et ML King ne doute pas qu’il ait vécu une vraie conversion au christianisme, il le dit clairement. Sa pensée est donc nourrie des grands prédécesseurs et il n’y a aucun doute qu’elle a, à son tour, influencé l’attitude de Nelson Mandela, dont tous les média omettent consciencieusement de signaler sa foi chrétienne protestante (méthodiste si je me souviens bien). Il y a donc bien un fil rouge de foi qui relie tous ces apôtres de la non-violence : ils ne le sont pas par un choix politique, mais par un choix moral et éthique tiré de leur christianisme.

Le quatrième point sur lequel je voudrais insister est la culture personnelle de Martin Luther King. Tout au long de l’ouvrage, presque dans chaque sermon, il cite des grands auteurs ou penseurs, allant de Shakespeare à Thoreau, en passant par Goethe, Tolstoï, Marx ou d’autres auteurs. Ses citations sont toujours pertinentes et fort bien choisies, elles rendent son discours plus percutant, en lui donnant une assise universelle, qui réconcilie blancs et noirs. Il connaît également fort bien la Bible – ce qui est tout à fait logique pour quelqu’un ayant fait des études de théologie – et les grands penseurs protestants de la théologie. Bref, il s’agit d’un homme cultivé, qui était parfaitement en mesure de dialoguer, sur le fond, avec n’importe quel interlocuteur de son temps.

Nous avons donc affaire là à un ouvrage important, qui dépasse le cadre temporel et spatial de son auteur, pour devenir une référence spirituelle et éthique universelle et intemporelle. En le lisant, j’ai songé aux recueils de sermons d’Albert Schweitzer, autre grande conscience du Xxe siècle. Comme chez l’Alsacien, on retrouve cette capacité à dégager l’essentiel du message du Christ et à l’installer hors du temps court. Voici un livre que j’offrirai dorénavant volontiers aux gens auxquels je voudrai faire du bien durablement, car il est un témoignage humain, donc proche de nous et fait la passerelle avec l’Evangile.

Pour terminer ce petit essai, je laisse la parole à Martin Luther King, pour situer l’enjeu de son combat :

« L’amour est la puissance la plus durable du monde. Cette force créatrice, si admirablement exemplaire dans la vie de notre Christ, est l’instrument le plus puissant qui se puisse trouver dans la recherche par l’humanité de la paix et de la sécurité. On rapporte que Napoléon Bonaparte, le grand génie militaire, considérant ses années de conquêtes, fit cette remarque : « Alexandre, César, Charlemagne et moi avons construit des grands empires. Mais de quoi ont-ils dépendu ? De la force. Or, il y a des siècles, Jésus inaugura un empire bâti sur l’amour et de nos jours encore des millions d’hommes voudraient mourir pour lui. » Qui peut mettre en doute la véracité de ces paroles ? » (p. 73)

Jean-Michel Dauriac – Beychac et Caillau – 28 décembre 2021

Leave a Comment