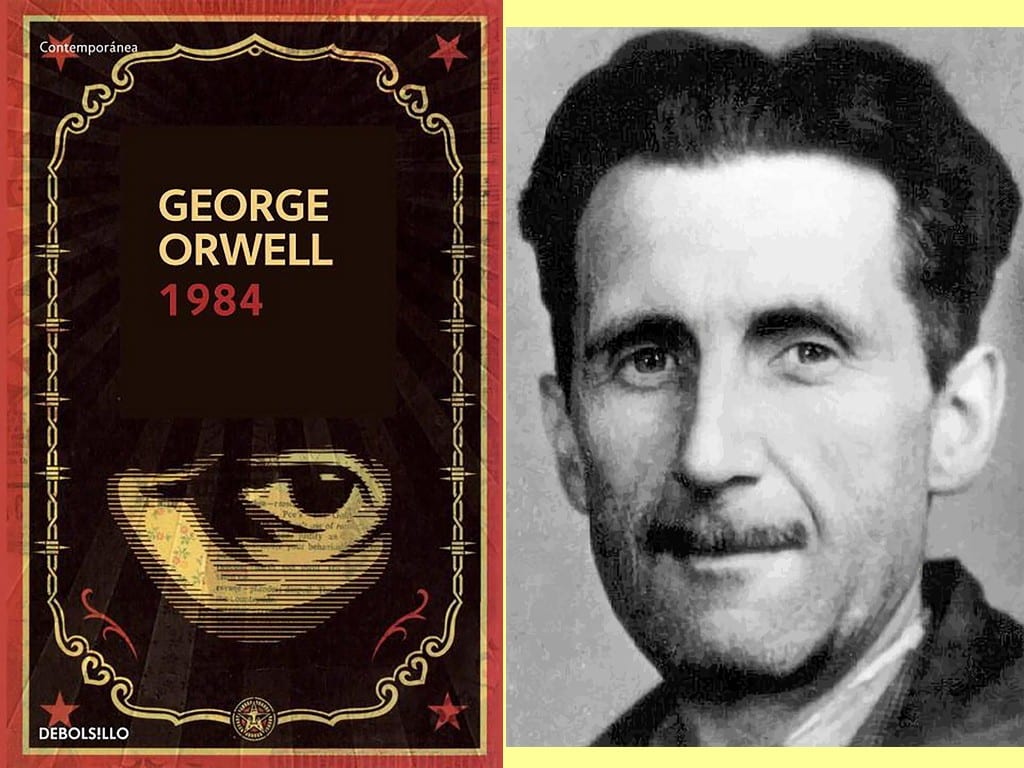

une lecture contemporaine de l’importance de ce roman

Les classiques doivent périodiquement être relus. 1984 en fait partie maintenant. Assurément c’est un très grand livre ! Une double réussite, d’abord au plan littéraire, et ensuite au plan thématique. Il nous offre aujourd’hui comme une sorte de miroir de ce que nous vivons.

Ce livre décrit une sorte d’utopie négative qui était de la science-fiction légère (au sens de « light » de chez Coca-Cola) au moment au moment de sa parution, en 1949, mais qui est devenu au fil des décennies une simple satire politique, tant les constituants de cette histoire sont aujourd’hui répandus dans notre vie. Ce que nous lisons dans ce livre, en ces années 2020, est d’autant plus glaçant que c’est non seulement possible mais déjà en œuvre, plus ou moins partiellement, dans les sociétés de divers pays du monde[1]. Je dirais qu’aujourd’hui nous lisons 1984 comme un roman géopolitique, car cette approche est devenue la seule grille de lecture généralisée, grâce au travail incessant des médias et des officines diverses, telles Sciences Po Paris ou les think tanks multiples. Orwell a une pensée géopolitique tout à fait cohérente, qui peut s’inscrire dans la lignée des visions de Haushoffer ou MacKinder[2]. Il ramène le monde en 1984 à trois grands blocs politiques nommés Eurasia, Estasia et Océania. Il raconte du point de vue d’Océania qui est, de manière transparente, le Royaume Uni devenue la tête d’un empire en état de guerre permanent avec l’un ou l’autre des deux blocs. La description des rapports de force qu’il effectue est tout à fait remarquable et d’un réalisme saisissant, surtout si l’on pense que cela fut écrit juste avant l’installation de la Guerre Froide. Il y a toute une étude à mener sur cette forme géopolitique du roman.

Mais la grande réussite est justement de ne pas avoir placé cette fiction sous le signe de la géopolitique. 1984 est un grand roman, au sens classique du terme, avec des héros, des bons et des méchants, des destins, des rebondissements et de la psychologie. Et il est tout à fait possible de ne le lire que comme un roman d’anticipation[3]. Un triangle de héros occupe le lecteur dès les premières pages et jusqu’aux dernières. Le personnage principal est Winston Smith (noter l’originalité du patronyme, très clair dans le cadre du livre), un homme quadragénaire. J’aurais presque dit sans âge, tant l’auteur évite toute précision sur ces aspects physiques, ne nous donnant que des repères chronologiques vagues, aussi vagues que le système politique général de l’Angsoc et de Big Brother. Winston appartient à cette génération qui est née avant la Révolution génitrice du régime, mais il est trop jeune pour avoir des souvenirs précis. Sa quête personnelle consiste à essayer de comprendre ce passé, qui a disparu de l’histoire officielle. Face à lui se trouve O’Brien, qui a peut-être quelques années de plus que lui et que Winston admire pour son maintien et son intelligence. O’Brien est dans la catégorie supérieure des serviteurs du régime, il appartient à la crème du Parti, au Parti intérieur, alors que Winston n’est qu’un membre banal du Parti extérieur. Une des clés du roman est le jeu de leurs rapports, chacun ayant de l’estime pour l’autre, malgré une relation asymétrique. Le troisième sommet du triangle est une jeune femme de vingt-cinq ans environ, membre du parti extérieur, comme Winston, et qui se prénomme Julia. Ces deux-là vont construire une relation amoureuse, strictement prohibée entre membres du Parti extérieur. Cette relation amoureuse est doublée d’une rébellion partagée contre Big Brother, le dictateur omniprésent, et son régime. Or, le Parti surveille les deux amants et finit par les arrêter, les torturer et les conditionner par la souffrance, pour en faire de parfaits serviteurs du régime, vides de tout souvenir et de toute pensée critique. L’amour ne triomphe nullement, il est écrasé et laminé par la dictature et son appareil. La victoire appartient au système, qui a développé une morale cynique de haine, stricte inversion des préceptes moraux antérieurs : « LA GUERRE, C’EST LA PAIX » , ou « LA LIBERTE, C’EST l’ESCLAVAGE ». Le roman tient le lecteur en haleine car, malgré tous les signaux négatifs envoyés, il veut croire à la force de l’amour. Et Orwell le sait bien, qui dans les deux premières parties entretient cette illusion d’une possible victoire de l’amour. Mais il manipule son lecteur, car dès le début, son intention est de peindre au plus près une dictature socialiste impitoyable. Le régime, dénommé Angsoc, est une forme de socialisme anglais, post-soviétique. C’est en réalité une variante du communisme stalinien, Big Brother entretenant un culte de la personnalité à l’instar de Staline, et un système de surveillance générale dont le prototype a été la sécurité soviétique, la sinistre Gépéou.

Mais l’Angsoc prétend avoir conjuré les défauts du nazisme et du soviétisme, en éliminant tout affect et en travaillant systématiquement à l’effacement de la mémoire et à la réécriture du passé, selon des méthodes scientifiques (on ne peut pas ne pas songer au IIIème Reich ou à l’URSS et leurs pseudo-sciences). La troisième partie du roman décrit le système de répression et de torture et donne alors le premier rôle à O’Brien, agent de la Police de la pensée, qui a piégé les amants, au bout d’une longue manipulation. Cette partie est évidemment la plus effrayante, car il n’y a aucun espoir de fuite, les captifs sont totalement aux mains des tortionnaires. La lecture devient alors oppressante et on en vient à espérer que Winston sera vite « vaporisé » (c’est le sort de ceux qui disparaissent, annihilés ainsi complètement). Mais Orwell a voulu une autre fin, encore plus sinistre : Winston vivra – le temps que le système le voudra -, mais il sera devenu une sorte de zombi décérébré qui aime Big Brother.

Ce livre n’entretient aucune illusion : il n’y a pas de révolution possible face à un tel système, sauf s’il se désintègre de l’intérieur au fil du temps – c’est bien ce qui est arrivé à l’URSS à la fin des années 1980. 1984 est un roman noir, où tout est gris, terne, sans couleurs vives, triste et monotone. Seuls les prolétaires, bien encadrés mais échappant à tout endoctrinement, vivent encore une vie humaine[4]. Mais ils sont surveillés et manipulés sans cesse. Big Brother et l’Angsoc sont la quintessence du totalitarisme, car son parfait aboutissement.

Mais à côté du grand roman et du livre géopolitique, il y a un travail littéraire et sur le langage tout à fait extraordinaire. Tout le monde ou presque connaît le terme « novlangue », qui est venu rejoindre « volapück » ou « sabir », voire « globish », dans le lexique des langages particuliers à connotations péjoratives[5]. On associe insécablement « novlangue » et 1984, ainsi que Big Brother. Voici déjà un succès éclatant qui range Orwell dans le cercle plutôt réduit des écrivains qui ont donné naissance et autonomie à des termes nés de leur imagination. Et quand on y songe un peu, ils ne sont pas si nombreux à avoir réussi cet exploit. Bien sûr, en lecteur irréductible, je préfèrerai toujours cet usage à celui de « guillotine » ou « poubelle ». On a la célébrité qu’on peut, ou qu’on mérite. Orwell rejoint donc les Victor Hugo ou Balzac dans ce club fermé des inventeurs de types universels. Big Brother est LA figure romanesque du totalitarisme, et à dire vrai, elle est bien plus effrayante dans sa conceptualité anonyme, que la tête d’Hitler, de Staline de Mao ou Mussolini, tous bouchers et bourreaux du XXème siècle. Mais il me semble que ce qui « tient » véritablement ce roman, plus que cette figure omniprésente (existe-t-elle ou est-elle un hologramme fonctionnel ?), c’est la langue d’Océania. Dans cet empire totalitaire cohabitent deux langues, une qui existe encore mais doit disparaître assez rapidement, c’est l’anglais, et une qui va la remplacer définitivement, le novlangue. Attention, le mot est masculin, car c’est la contraction de nouveau langage. C’est d’ailleurs un de ces petits moyens un peu cuistre pour distinguer le bon grain de l’ivraie : ceux qui ont lu le livre usent du masculin, la grande majorité des autres emploient le féminin. Le travail de réflexion d’Orwell sur la langue et le conflit des deux idiomes court dans tout l’ouvrage et, en réalité, c’est un livre dans le livre, un peu comme la vie de Constantin Levine est un livre enchâssé dans le roman de Tolstoï, Anna Karénine. Le lecteur, dès les premières pages de la première partie du livre comprend qu’on lui dévoile, par le petit bout de la lorgnette, à savoir le travail de Winston, la base du pouvoir du régime : le travail de falsification de l’histoire et de la mémoire. Des brigades de rédacteur retouchent constamment les archives (notamment le Times), pour qu’elles soient en conformité permanente avec le présent et les paroles de Big Brother. Là, Orwell n’a rien inventé, il lui a suffi de se tourner vers le stalinisme et son oeuvre d’effacement progressif de tous les concurrents de Staline pour avoir la matrice de ce régime surnommé Angsoc. On peut aussi penser qu’il s’est inspiré des manipulations nazies sur l’archéologie, l’histoire te la science. La différence avec le système que décrit Orwell est sa technicité froide, sa perfection, qui doit lui assurer un règne éternel. Au fur et à mesure que le temps passe, que la Révolution s’éloigne – laquelle ? nous n’en saurons jamais rien, le mot suffit – et que meurent les humains de ce temps, l’entreprise de falsification gagne en efficacité. La génération de Winston est à la charnière, elle est la dernière qui peut encore avoir des souvenirs, et c’est tout l’enjeu de la troisième partie, celle de la torture et de la persécution psychologique, que de remodeler, à travers l’association « résistance = souffrance », le cerveau de Winston. Et la chute du roman ne laisse aucune lueur d’espoir : en lettres majuscules, il est dit :

LA LUTTE ETAIT TERMINEE,

IL AVAIT REMPORTE LA VICTOIRE SUR LUI-MEME.

IL AIMAIT BIG BROTHER.

Nous savons, par toute la littérature de témoignage et le travail des historiens que cette guerre cérébrale est commune à toutes les dictatures. L’exemple le plus horrible car le plus massif est sans aucun doute celui de la Révolution Culturelle chinoise et ses incultes gardes rouges, dont les gens de ma génération ont pu suivre le sinistre feuilleton à la radio, grâce aux reporters admis (ou pas) sur place. Je ne puis ni comprendre ni excuser qu’il puisse encore exister de vrais défenseurs du maoïsme, comme le sinistre et ridicule Alain Badiou. 1984 nous offre le stade de maturité de cette démarche. L’observateur attentif de notre époque ne manquera pas de remarquer qu’en ce moment même où j’écris ces lignes, un mouvement intellectuel très minoritaire, mais très au fait de la communication et du terrorisme de la pensée, se livre à sa manière au travail de la Police de la pensée de 1984. Comment ne pas voir que sous prétexte de tout un fatras pseudo-conceptuel et des termes abscons ( racisé, intersectionnel, inclusif…), ce qui est tenté est une entreprise de réécriture de l’histoire en partant du colonialisme et du racisme, mais dont le projet final est global et donc totalitaire. Le Miniver (Ministère de la vérité en novlangue) de 1984 est à l’œuvre dans nos universités, nos médias, sur les réseaux sociaux et pratique, lui aussi, la persécution et le reconditionnement cérébral. Tout est dans ce roman. Il est à peine besoin de transposer, tant Orwell a bien étudié le principe et l’a excellemment mis en scène.

Mais toute cette œuvre de falsification historique ne pourrait aboutir sans le puissant travail purement linguistique et son horizon : la suprématie du « novlangue ». Je n’ai pas fait de recherche à ce sujet, mais j’imagine que de nombreux travaux, universitaires ou autres, ont été réalisés sur sujet, compte tenu de la matière importante tout au long du roman. D’autre part, nous savons que ce thème était vraiment primordial pour l’auteur, puisque celui-ci a ajouté un appendice après la fin de la fiction, appendice titré « Les principes du novlangue », ce qui n’est vraiment pas commun ; je fais le parallèle avec les longues considérations sur l’histoire que Léon Tolstoï a livrées à la fin de La Guerre et la Paix, et que beaucoup de lecteurs et de critiques n’ont pas vraiment compris.

Orwell, par cet appendice, livre un véritable petit traité sur les bases et les buts de ce nouveau langage. Ce texte vient, en quelque sorte, théoriser les propos d’O’Brien dans la fiction, surtout dans le livre interdit donné à Winston et dont il est l’auteur, et dans la troisième partie. Je n’ai nullement l’intention de développer le sujet du novlangue ici. C’est la matière d’un véritable travail analytique. Il suffit de rappeler les idées-forces de ce plan, qui est la véritable colonne vertébrale du régime.

Dans un premier temps, Orwell nous présente les termes novlangue comme des raccourcis très pratiques (voir les noms des divers ministères). Mais, en même temps, il établit que ces termes veulent signifier exactement le contraire de ce qu’ils semblent dire : ainsi le Miniver est l’officine du mensonge, le Minipax, ministère de la paix, ne s’occupe que de la guerre, le Miniamour orchestre la haine et le Miniplein gère la pénurie chronique de biens matériels. La nature réelle de la propagande de Big Brother est ainsi posée, sans grand discours théoriques. Puis, peu à peu, par des incrustations linguistiques dans le récit, l’auteur nous dévoile comment tout ce qui a trait au langage est calculé et manipulé. Les deux exemples les plus éclairants sont ceux des chansons populaires et de la littérature romanesque pour la classe des prolétaires, qui sont fabriquées par des machines, à partir d’un répertoire fourni de mots. L’auteur glisse ainsi quelques extraits de chansons à la mode, qui ne dépareraient guère aujourd’hui dans le milieu de la chanson commerciale française. Ce faisant, Orwell a juste anticipé quelque chose qui fonctionne aujourd’hui, puisque ce que l’on appelle à tort l’« Intelligence artificielle » ( qui ne reste qu’une série d’algorithmes de plus en plus performants) sait maintenant jouer aux échecs et gagner à coup sûr, écrire des récits « à la manière de » ou composer des tubes assurés de plaire à un vaste public. La science-fiction de 1949 est devenue la réalité de 2021. Ce n’est pas, pourtant, le plus effrayant de la réflexion orwellienne. Pour saisir toute l’horreur du projet novlangue, il faut écouter O’Brien expliquer comment, lentement mais inexorablement, la machine totalitaire supprime les mots de l’ancienne langue, en réduit drastiquement le sens et le nombre, en créant de toute pièce une langue construite comme un lego, avec des prépositions permettant de remplacer des mots, notamment les antonymes. Ainsi, en novlangue, « mauvais » ou « mal » disparait et devient simplement « inbien ».

Le projet final avoué est de rendre toute pensée abstraite autonome impossible, faute de mots lui permettant de se formuler. Le novlangue sera une langue utilitaire, concrète et sans aucune nuance. Orwell établit le lien entre pensée et vocabulaire. A vocabulaire appauvri, pensée squelettique. En fait, l’arme la plus redoutable de l’Angsoc et de Big Brother est le dictionnaire Novlangue auquel travaille tout un ministère, dispersé au sein des diverses administrations. Partout est mise en œuvre la même méthode d’appauvrissement langagier. La substitution du novlangue à l’anglais se fait surtout au sein du Parti, car les prolétaires sont considérés comme hors-circuit, ils pourront donc continuer à user de la langue ancienne, mais elle sera vidée de tout contenu intellectuel. Elle finira donc naturellement par dépérir (un peu comme la République française a tué les langues régionales comme langues vernaculaires). Le novlangue est la clé de voûte de tout le système politique de Big Brother. Lorsque celui-ci sera effectif et seul en usage, tout risque de contestation, de pensée déviante, de contre-propagande aura été détruit. C’est ce futur linguistique uniforme et vide qui est le plus pessimiste dans le roman. Le lecteur subit lui aussi le lavage de cerveau de Winston et, à la fin, il est contre son gré, convaincu de l’inévitable et perpétuel règne du régime.

Dans ce domaine encore, Orwell n’a fait que pousser à l’extrême une tendance du XXème siècle totalitaire. Tout le monde connaît le lexique particulier du marxisme-léninisme ou du maoïsme, essentiel dans ces systèmes de contrôle. A l’autre bout du spectre totalitaire, le nazisme a aussi créé tout un langage qui a été décortiqué dans quelques grands ouvrages[6]. Le novlangue est l’aboutissement de ces essais interrompus. Il naît de l’étude des erreurs passées et va jusqu’au bout de la logique, en supprimant tout autre langue. Le lecteur contemporain pourra juger cela très pessimiste et opposer à cette vision noire d’Orwell la richesse de création des néologismes et des termes abscons qui fleurissent un peu partout. Mais, en prenant cette position, il sera totalement dupe de la tendance profonde qui agit dans nos sociétés dites démocratiques, depuis quelques décennies. La réalité pratique est qu’une partie de plus en plus vaste de la population française (pour ne parler que de chez nous) ne dispose plus que d’un ; lexique très réduit, qui a été évalué il y a quelques années à 400 mots pour un collégien de milieu populaire défavorisé. La place démesurée prise par les réseaux de messageries instantanées depuis le début des années 2000 ne fait qu’accélérer cet appauvrissement pour une part de plus en plus importante de la population. Le jeu des abréviations, des émoticônes et autres symboles dispense de toute recherche du mot précis. Seule une minorité, qui correspond aux classes de l’élite sociale ou intellectuelle, manie le double langage avec aisance, alors que la masse s’enfonce dans le novlangue numérique des SMS, tweeter, Instagram, Facebook et autres Tiktok. Ici aussi, la prophétie d’Orwell est en cours de réalisation et à tous les niveaux (on se souvient de l’avis éclairé de Nicolas Sarkozy, président de la république, sur l’incongruité d’un livre comme La Princesse de Clèves dans les programmes scolaires). Les mouvements décolonialistes, antiracistes, néoféministes, animalistes et autres antispécistes sont des auxiliaires puissants de ce recul de la langue, dans sa richesse et sa complexité. C’est alors qu’il faut lire attentivement l’appendice d’Orwell, qui devient glaçant. De nombreux indices nous sont pourtant donnés, tels l’évolution des épreuves du baccalauréat, les programmes scolaires, l’indigence des débats médiatiques, le marché du livre, la place des dialogues au cinéma… je pourrais continuer cette énumération longtemps.

L’indigence linguistique de fond est en partie camouflée par la langue technicienne qui, elle, à l’inverse, ne cesse de s’enrichir. C’est exactement la prédiction orwellienne. La langue technique est une langue qui ne permet aucun « jeu » sémantique (au sens mécanique du terme). Un terme technique n’a qu’un seul sens et un seul usage. Il n’existe aucune pensée conceptuelle technique, surtout en informatique, monde binaire, sans nuance. L’avenir est là, devant nos yeux. La réalité est que peu à peu mais inexorablement, les chefs d’œuvre de la littérature classique deviennent totalement incompréhensibles au lectorat jeune et populaire, et même à certains présidents de la république ! Je songe avec effarement au travail de simplification absurde qui a été tenté sur les livres du Club des Cinq, d’Enyd Blyton[7]. C’est le succès, avec soixante-dix ans de décalage, du « livre condensé » de Sélection du Reader’s Digest ! Sauf que maintenant, il s’agit de la « pensée condensée ».

Je pourrais encore longuement disserter sur l’acuité et l’actualité de ce qu’a décrit Orwell. Cela n’a aucun intérêt. Il faut lire avec attention 1984, avec ces quelques clés de lecture, pour en saisir l’importance et la sombre lucidité. Quand vous l’aurez lu, il ne vous quittera plus. Vous garderez l’impression générale ; même si vous oubliez Winston, Julia et O’Brien. Le propre des grandes œuvres littéraires est d’être bien plus vraies que le réel, grâce, justement, au travail de création de l’auteur. Les grands romans sont immortels, à condition que les mots qui en constituent les phrases restent compréhensibles. C’est tout l’enjeu de la vie d’une langue. Aujourd’hui, les langues vernaculaires subissent, de fait, une extinction massive. Des centaines de langues, avec leurs cultures, leurs imaginaires, leurs mythes et leurs poésies disparaissent avec leurs locuteurs. Et ceci dans l’indifférence mondiale générale. En parallèle, la domination de l’anglais comme novlangue de la mondialisation s’étend partout. Seules les plus parlées des langues ont les moyens de résister – voyez donc le cas de l’Afrique ou des peuples arctiques -, mais comment et à quel prix ? Il y a donc un combat de résistance à mener autour de la langue, de la littérature, de la pensée abstraite et symbolique, tout ce que le capitalisme consumériste déteste.

En deux romans, 1984 et La ferme des animaux, Georges Orwell a livré les avertissements politiques les plus importants du XXème siècle. Il faut le lire, le relire et le faire lire.

Les Bordes, 21-22 mars 2021

Jean-Michel Dauriac

[1] Sur ce plan, il n’y a pas différence entre la Corée du Nord et le Japon ou les Etats-Unis. L’habillage politique varie, c’est tout ; mais le fond totalitaire est le même, plus ou moins brutal, selon l’avancée technologique.

[2] Deux grands fondateurs de la géopolitique comme science géographique ; le premier est allemand et le second américain.

[3] Un peu à la manière dont le grand public lisait – les lit-on encore ? – les romans de René Barjavel.

[4] Le pouvoir les a jugés inaptes à rentrer dans le système et s’est simplement évertué à les rendre inoffensifs.

[5] Je renvoie le lecteur aux articles de Wikipedia sur ces sujets.

[6] Je citerai seulement ici Lti, la langue du IIIème Reich, de Victor Klemperer, édité chez Pocket, collection Agora.

[7] Il est d’ailleurs assez rassurant de noter que ces versions « light » ont été rejetées par le public concerné.

One Comment