Culture populaire en milieu rural – épisode 3

Voici l’avant-dernier volet de cette petite série d’articles qui fait l’apologie et la défense de la culture populaire à la campagne. Le dernier exemple est celui du village de Fresselines, dans la vallée des peintres, en Creuse. Ce petit bourg d’à peine 800 âmes est le lieu d’une grande activité artistique tout au long de l’année, mais particulièrement en été, quand la Creuse est un peu plus peuplée et que le temps permet des manifestations extérieures. Je ne m’étendrai pas sur le lieu culturel voué au Blues qu’est la P’Artqueterie, je renvoie le lecteur à sa page Facebook (https://www.facebook.com/Lapartqueterie/?locale=fr_FR ) pour découvrir toutes leurs activités, qui drainent un public nombreux. Nous sommes là dans une structure de type salle permanente de spectacle, comme le montre leur site. Ils ont conquis un vaste public au fil du temps et c’est très positif. Je veux centrer cet article sur les initiatives associatives de bénévoles.

Depuis 2015, il existe une Université Libre de Creuse qui tient ses sessions chaque été lors de l’avant-dernier week-end de juillet, du vendredi au dimanche. Je lui consacrerai la dernière de ces chroniques. Il s’agit là d’une offre de réflexion intellectuelle sur notre société et ses problèmes, accompagnée d’une découverte de la Creuse et de moments artistiques conviviaux, le tout gratuitement offert, grâce au travail des bénévoles de l’association organisatrice et des intervenants.

Ce dont je veux vous parler aujourd’hui est une belle idée, liée au cadre naturel superbe de la Creuse. Il s’agit d’une utilisation publique, le temps d’une soirée, des jardins privés de la commune, dont les propriétaires acceptent d’ouvrir leurs portes. Cela se nomme La fête au jardin et se déroule sur environ trois semaines, entre fin juillet et mi-août.

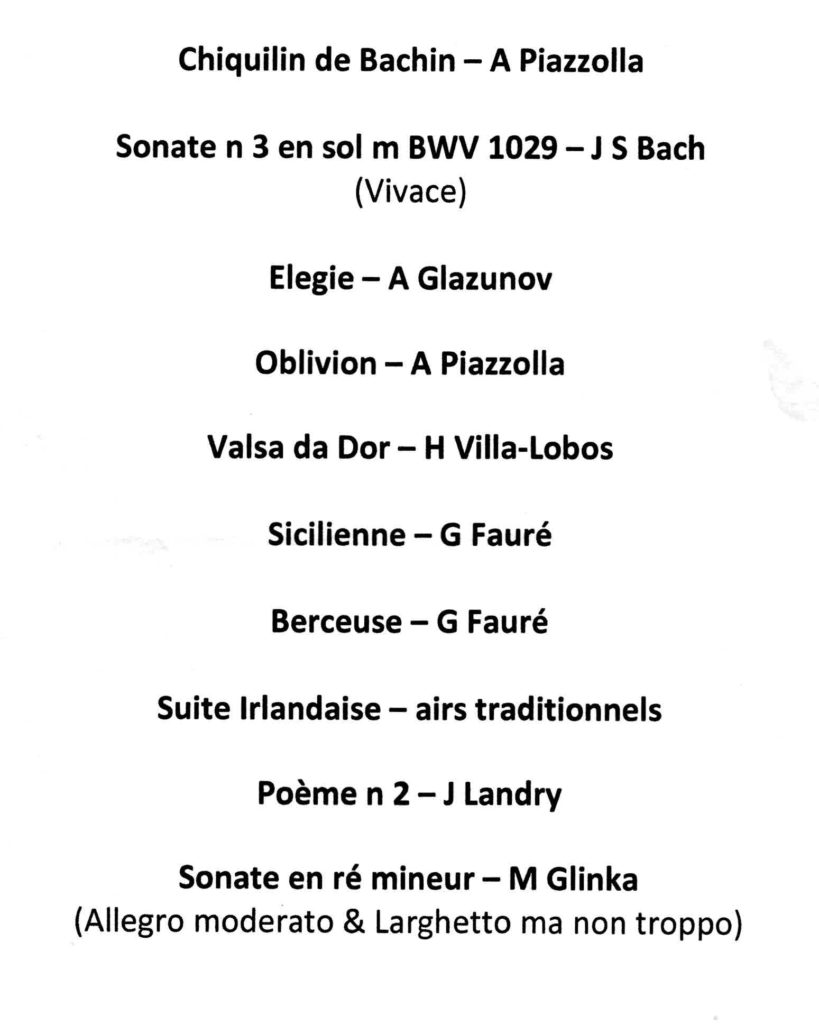

Une belle équipe de bénévoles, comme à Mers sur Indre ou Nouzerines (voir les chroniques précédentes, épisode 1 et épisode 2) rend possible ce petit miracle. Les uns ou les unes préparent des tartes ou des quiches, d’autres installent les chaises et les tables (venues des foyers engagés), certains montent la sono et font la régie technique, d’autres encore accueillent. Tout cela est au service d’un programme mis sous le signe de l’éclectisme, où chacun peut trouver des centres d’intérêt qui lui sont chers ou découvrir de nouveaux chemins. Jetez un coup d’œil sur le programme ci-dessous, vous vous ferez une idée vous-mêmes. Ce mini-festival de l’hortus est la preuve concrète qu’il existe une richesse culturelle accessible, même dans ce que certains considèrent comme le trou le plus perdu de la France (en général on use d’une formule plus scatologique).

La chanson côtoie le cinéma, le théâtre ou le jazz. L’ambiance est au cabaret, avec de petites tables posées dans l’herbe, on sirote sa bière ou son jus de fruits. L’an passé, nous avions été assister à deux spectacles et en étions revenus ravis. J’ignorais alors que je me retrouverais dans la programmation de cette année. L’idée a germé dans un cerveau fresselinois (je ne dénoncerai personne, me réservant pour l’arrivée du fascisme au pouvoir en France !) de proposer une sorte de battle orale à Francis Duchiron et à moi-même. Deux profs bavards qui devraient être capables de parler de tout et n’importe quoi, ce qui est l’essence même du métier de prof, comme chacun le sait ! Et nous avons été assez vaniteux ou inconscients pour accepter !

Et nous voici donc, le vendredi 26 juillet, à 19 h 30, prêts à entrer en scène. Bien sûr, le fait que ce soir-là, à cette heure précise, se déroule la cérémonie inaugurale des JO de Paris, relève du pur hasard. Nous pensons donc que ce sera vite expédié, puisqu’il n’y aura personne. Eh bien, nos espoirs ont été déçus : il y a dans cette commune des gens qui n’aiment pas les JO ! Quelle attitude antipatriotique !

Une vue partielle du public, avant le début du spectacle

Quand nous les avons vus arriver , petit à petit, nous avons compris que nous allions être obligés de faire cette prestation. Il nous restait l’espoir qu’ils partent vite et que le combat cesse faute de combattants. Petit discours de présentation de l’originalité de cette soirée, salutations et remerciements et il faut y aller.

Nous avons voulu, Francis et moi, que ce soit une totale improvisation. Nous ignorons donc tout de ce qui va nous être demandé. La règle du jeu est énoncée : un sujet est tiré au sort par un spectateur (trice), nous avons dix minutes pour épuiser le sujet, puis on passe à un autre sujet. Les sujets ont été préparés par les organisateurs ; nous demandons que le public puisse en ajouter, mais il semble que nous n’ayons pas été très convaincants sur ce point. Nous avons bien prévenu que ce ne serait nullement un débat contradictoire, mais la juxtaposition de nos improvisations, sans nous interdire d’intervenir dans le discours de l’autre.

Les deux artistes au début du show (debouts)…

Puis, un peu après, les mêmes :

Dans cette position, nous pouvons tenir plus longtemps.

Le premier sujet est vertigineux : « Pommes frites ou pommes vapeur ? ». Pour s’échauffer, c’est très bien. Nous avons négocié avec la production le droit à un joker chacun.Juste au cas où nous aurions une panne d’inspiration. Les sujets s’enchaînent et nous sommes de plus en plus dans notre spectacle. « La beauté de la Creuse », « Les fausses promesses du père Noël », « Sport et compétition », « Compétence et connaissance », « Confiance et croyance »… Nous tenons sans souci les dix minutes, il faut même que la maîtresse des horloges nous bipe parfois pour arrêter. A notre grande déception, les gens ne partent pas ! Au bout d’une heure et demie, nous baissons le rideau, sous un tonnerre d’applaudissements (enfin, c’est fini !). Félicitations polies de certains auditeurs et, plus drôle, demande de revenir l’année prochaine. Bref, les ruraux nous surprendront toujours par leur ouverture d’esprit.

Qui aurait l’idée de proposer, en ville, à deux braves retraités de l’Éducation Nationale, de monter sur scène pour élucubrer de concert. Même pas intermittents du spectacle ! Et ce qui est assez bluffant, c’est que le public suit. Il n’y a pas cette culture blasée de l’urbain gavé de distractions – au demeurant pas toujours de bonne qualité. Ici, on vient découvrir. L’entrée est gratuite, mais on peut participer aux frais. Le cadre des jardins est apaisant et amortit les sons ; pas de mauvaises résonnances ou d’échos trompeurs. La proximité avec le public crée une intimité, renforcée par le soir qui tombe doucement et les vestes légères que l’on jette sur les épaules.

Cet exemple de programme culturel montre qu’il faut savoir inventer des formes adaptées au cadre et mettre en avant l’humain. Chaque jardin qui reçoit raconte l’histoire de ses propriétaires, aucun ne ressemble à un autre. Pendant trois semaines, les mêmes bénévoles vont travailler dur, car les dates se suivent très proches. Des liens vont se tisser entre les spectateurs, les nouveaux seront accueillis… La culture populaire se joindra à l’humanité pour faire vivre une certaine fraternité. C’est donc possible. Bien sûr, tous les habitants ne participent pas, mais la possibilité leur est donnée.

Voici donc encore une pierre ajoutée à l’édifice de la culture populaire en milieu rural.

Jean-Michel Dauriac – Août 2024

Leave a Comment