Cet été 2025 restera, musicalement, dans ma mémoire, comme celui où j’ai découvert le pianiste Guillaume Benoliel, en Indre.

Je pratique la musique, en amateur, depuis près de soixante-cinq ans, et j’ai joué dans des groupes ayant livré de nombreux concerts. De plus, j’ai assisté à des représentations de très grands artistes et pu, parfois, jouer avec de très bons musiciens. Ce préambule n’est pas destiné à mon autopromotion, mais simplement à poser le fait que je ne suis pas le plus mal placé pour parler d’un musicien et émettre un jugement sur son travail.

Imaginez maintenant une cour de maison ou un terrain vague, un pré, dans lesquels jouent des enfants, en riant et criant, comme ils le font tous, ce qui est la marque même de la vie. Rien de plus normal : les enfants sont à l’âge où le jeu leur est essentiel et naturel. Les en priver est une punition très sévère, et pas toujours intelligente.

Puis, imaginez la cour de la maison de Georges Sand, à Nohant, un dimanche d’été. Les gens qui attendent pour visiter cette magnifique maison croisent ceux qui en sortent ou ceux qui se promènent tout simplement, venant boire un café ou un verre au petit bar local ou flâner dans la librairie si bien fournie en œuvres de l’ancienne maîtresse de céans, dont l’esprit habite encore un peu les lieux. Soudain, des notes de piano remplissent doucement l’air de la cour, de l’autre côté du grand sapin central. Quelques personnes sont debout dans la petite allée et nous tournent le dos. On aperçoit un piano à queue sur une remorque, objet assez incongru. Les sons de piano viennent de là, mais celui-ci semble jouer tout seul : un piano mécanique à Nohant ?

Guillaume Bénoliel dans la cour de la maison Georges Sand à Nohant (Photo Catherine Dauriac)

En y regardant bien, il semble que quelque chose dépasse un peu de la caisse du piano, quelque chose de noir, qui se révèle être la chevelure d’un enfant, assis derrière le clavier. C’est un être humain qui joue, pas une mécanique, et l’on s’en rend bien vite compte à la valeur des nuances dans les morceaux. Seul l’être humain peut mettre en œuvre ces changements de force et d’intonation, le piano mécanique en est incapable.

Je m’approche donc, comme une vingtaine d’autres personnes. La musique devient plus audible, plus prégnante. Ce sont des pièces de Chopin – à Nohant c’est quasiment naturel ! – que cet enfant interprète. Et j’insiste sur le verbe interpréter. Car ce que j’entends est une musique jouée avec une grande sensibilité, associée à une virtuosité étonnante. Un vrai travail de très bon pianiste de concert. Or, cet enfant n’a que onze ans !

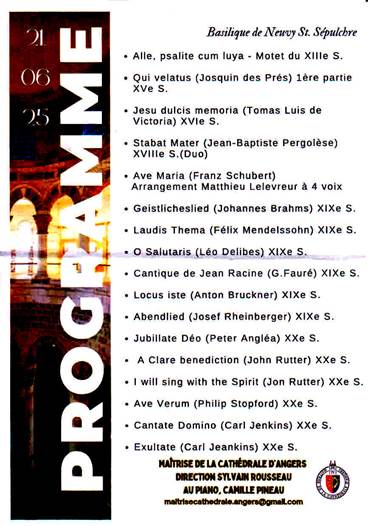

En récital sur la place du hameau de Nohant (Nouvelle République)

Depuis Mozart, l’Europe raffole des enfants prodiges (et prodigieux !). Chaque époque en a vu apparaître, tous qualifiés de « petits » ou de « nouveaux Mozart ». Cette comparaison est facile, elle parle à tout le monde, mais elle est foncièrement stupide et pernicieuse. Elle cantonne les enfants concernés dans le rôle de reproduction à l’identique, de petits singes savants. On les exhibe, un peu comme des bêtes de foire. Puis, beaucoup d’entre eux disparaissent, lessivés par l’entreprise. Il n’y a pas de place pour deux Mozart !

Petite digression analogique. Je me souviens que lorsqu’apparut le très jeune guitariste gitan Birelli Lagrène, on l’affubla aussitôt du surnom de « nouveau Django », par référence à Django Reinhardt. Il jouait en effet tout son répertoire à la note près, ayant tout appris d’oreille, vivement poussé par sa famille. Il s’est d’abord produit dans ce cadre, comme le petit singe tzigane qui jouait Django. Mais heureusement doté d’une vraie personnalité, Birelli a su se défaire de cette encombrante étiquette pour devenir lui-même, c’est-à-dire sans nul doute un des meilleurs guitaristes du monde de son temps, tous styles confondus. C’est tout ce que je souhaite à Guillaume Bénoliel, puisque c’est le nom de ce jeune pianiste surdoué. En réalité, je ne suis pas très inquiet.

En effet, lorsqu’on entend tout un récital de Guillaume, on comprend bien qu’il a dépassé le stade de l’imitation parfaite. Je suis retourné l’écouter, quelques semaines plus tard, dans l’église de Vaudouan, hameau de Briantes, dans l’Indre. Au menu, du Chopin, et une pièce de Bach en ouverture. Si l’on avait fait jouer l’artiste derrière un rideau, devant une foule qui ignorait qui il est, personne n’aurait pu dire que c’était un enfant gracile de 11 ans qui nous faisait vibrer.

Plusieurs raisons justifieraient cette erreur. D’abord, la difficulté des pièces jouées, qui sont toutes des pièces de concert et pas des morceaux d’apprentis. Même le public non averti sent, intuitivement, que la musique de Frédéric Chopin est exigeante et techniquement très difficile. Ce n’est pas de l’épate ; comme certains pianistes de variété actuels, qui vendent des ersatz de musique classique, truffés de clichés racoleurs. L’exigence musicale chez Chopin est à mille lieues de l’esbroufe. C’est une ascèse assumée, au service de compositions où les pièges se succèdent. Notre jeune pianiste les affronte comme un vieux briscard. Ensuite, il faut parler de sa puissance de jeu. Lorsqu’on voit cet enfant très frêle saluer, il est difficile de faire le lien avec les fortissimo qu’il délivre. Son jeu est très sûr et il dispose d’une très large gamme de nuances, notamment dans les forte. C’était particulièrement net dans l’église où ses passages puissants emplissaient l’espace d’une cataracte de notes. Enfin, il faut également remarquer l’énorme effort de mémorisation que demande un concert. Il joue tout sans partitions. Bien de grands pianistes ont recours aux partitions, tant il est vrai que nous ne sommes pas égaux face à la mémoire. Guillaume dispose, visiblement, d’une excellente mémoire, sans nul doute renforcée par l’énorme travail qu’il a accompli pour maîtriser ce répertoire.

Écouter un récital de ce jeune garçon est un vrai régal. Quand on le voit jouer, il est manifeste qu’il est transporté par ce qu’il fait. Et ce qu’il fait demande de passer des heures chaque jour sur le clavier ! Donc de sacrifier une bonne partie de ce qui est le propre des enfants : le jeu, le sport, la télévision, les jeux vidéo… que sais-je encore ? C’est la seule interrogation un peu pessimiste : ne lui vole-t-on pas son enfance ? Préférerait-il jouer dans la cour avec les enfants ordinaires, évoqués en ouverture ou jouer du piano et jouer avec le piano? Lui seul pourrait sans doute nous donner la réponse.

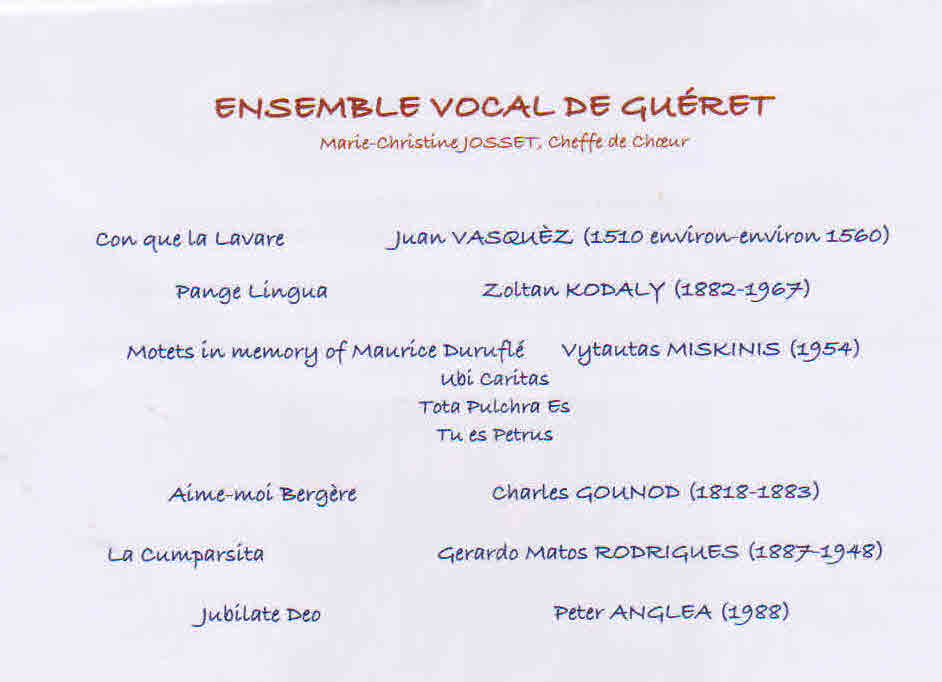

Guillaume saluant le public, à Vaudouan, le 3 août. (photo JM Dauriac)

Si l’on considère la maîtrise de son art en ce moment, on ne peut qu’imaginer pour lui une suite glorieuse : conservatoire, concours internationaux, pourquoi pas le grand concours Chopin de Varsovie ? Il a déjà récolté de nombreuses distinctions, y compris dans ce concours Chopin pour jeunes. Bien sûr cette route d’altitude est parsemée d’embûches et demande des renoncements à une vie ordinaire. Tout dépendra de son environnement familial et de son caractère. Pour avoir aperçu ses parents le couvant du regard et le filmant, je ne suis pas trop inquiet du côté du cadre familial.

Guillaume Bénoliel a toutes les cartes en main pour devenir un de nos grands interprètes de demain. Souhaitons-lui que cela se réalise. Et n’oubliez pas ce nom : Guillaume Bénoliel, vous pourriez bien le retrouver en haut de l’affiche dans quelques années.

Jean-Michel Dauriac – Août 2025.

Leave a Comment