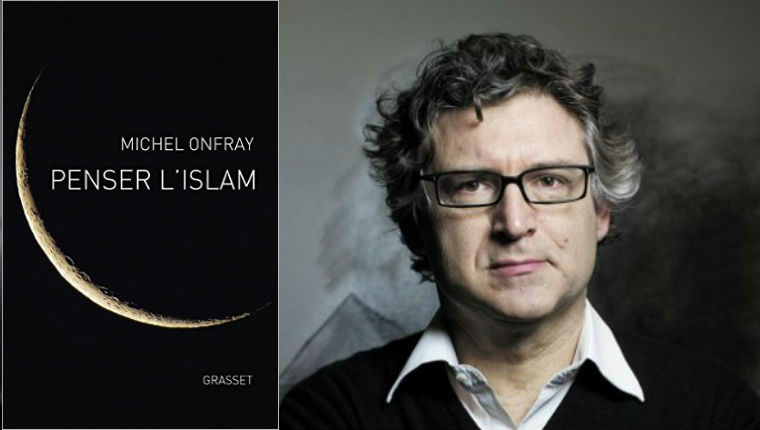

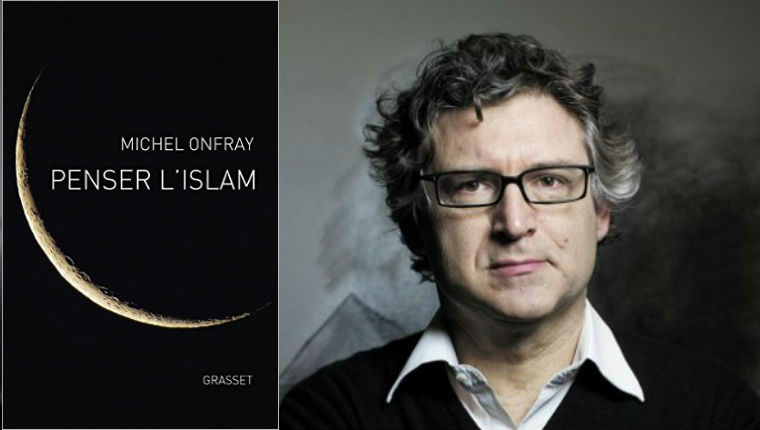

Michel Onfray Grasset 2016 168 pages

Ce petit livre est celui dont Onfray avait suspendu la diffusion après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ; Il comprenait bien que le moment était le plus mal choisi pour essayer de faire réfléchir sur l’islam. Cinq mois plus tard, en 2016, il sort le livre en France, car le texte publié en Italie va revenir de manière indirecte dans ce pays.

En tant que livre, celui-ci est assez mal fagoté, il faut bien le dire : c’est un livre de circonstance, construit avec du matériau disparate. Le début est la reproduction d’articles de l’année passée – publiés ou non – sur les thèmes de la guerre coloniale et de l’islam au prisme des évènements de janvier 2015. Ceux qui lisent la presse les connaissent déjà. Onfray a ajouté des commentaires et des liaisons. Puis à partir de la page 50, un long entretien avec une journaliste algérienne, Asma Kouar, musulmane.

Il répond à des questions qui partent du « Traité d’athéologie » mais ne suivent aucune ligne directrice ; le lecteur est très rapidement perdu par ces changements de direction et de thématique. Le contenu est assez peu original, Michel Onfray se contentant de répéter en le résumant ce qu’il dit depuis une dizaine d’années sur la laïcité et les religions. Mais celui qui aura lu le « Traité d’athéologie » lors de sa sortie –ce qui est mon cas – ne pourra pas manquer de trouver une nette évolution politique et humaine du philosophe. Il a depuis mieux lu les textes sacrés – le « traité » était très approximatif sur de nombreux points – et surtout approfondi sa pensée sociale sur la place des religions et la République. L’anarchiste de « politique du rebelle » a pris un coup de réalisme. Et pour moi c’est très bien. Il faut retenir une position finalement assez modérée sur l’islam en France. Au nom de la nécessité de vivre ensemble sur ce territoire, il préconise un choix politique : celui de soutenir l’islam compatible avec les éléments républicains, position aujourd’hui partagée par tous les penseurs de bon sens non pollués par les calculs politiques à court terme. Voici quelques extraits significatifs.

« Il n’y a pas une différence de nature mais une différence de degré entre l’islam pacifique du croyant intégré dans la République qui conduit sa vie bonne en instaurant en principe la fameuse sourate « Pas de contrainte en matière de religion » et l’islam de ceux qui s’appuient sur de nombreuses autres sourates du même Coran et qui s’avèrent antisémites, phallocrates, misogynes, homophobes, bellicistes, guerrières, et tuent au nom du livre qui dit aussi qu’il ne faut pas tuer… » page 47

Cette remarque est vraie et s’applique aussi au judaïsme et au christianisme : c’est la même Bible qui a servi de justification aux Croisades diverses et à La Réforme de Luther, c’est la même Tora qui aujourd’hui sert de base aux juifs républicains français et aux ultras-orthodoxes israéliens, qui sont une grosse part du problème palestinien.

« Si l’on refuse et récuse l’idéologie, la République doit composer avec cette réalité, en dehors de toute fantasme, et promouvoir l’islam républicain qui s’appuie sur les sourates pacifiques. » page 66

« Proposer un contrat social avec l’islam en France pour qu’il y ait un islam de France. Cet islam devrait prélever ce qui, dans le Coran, dans les Hadiths du Prophète, dans la biographie de Mahomet (Sîra), dans l’islam, dans l’histoire des musulmans, se montre clairement compatible avec les valeurs de la Républiques que je viens de citer. Si tel est le cas (ce qui suppose de renoncer à ce qui justifie la haine et le sang au nom de l’islam…), alors la République donne ce qu’elle doit donner : elle fournit un formation aux imams, elle les salarie, elle surveille les prêches pour qu’ils soient républicains, elle finance les lieux de prière, elle assure la protection des musulmans.

Tout ceci serait assuré par un denier du culte prélevé en fonction des confessions, l’athéisme ou l’agnosticisme constituant une case dans la déclaration… » page 126

Alléluia ! Onfray vient de réinventer le système allemand ou scandinave et de piétiner le Concordat dans son esprit laïcard, revenant au modèle d’Alsace-Lorraine. Cette pique énoncée, je sui tout à fait d’accord avec lui qu’à situation nouvelle et exceptionnelle, il faut des réponses nouvelles et exceptionnelles. L’Etat, garant de la sécurité et de l’harmonie de son peuple doit prendre les choses en mains. Je suis plus réservé sur un contrôle systématique des prêche, qui gêne le théologien que je suis. Je pense qu’une surveillance discrète par Les RG comme elle s’est toujours faite dans les diverses églises évangéliques du pays est suffisante.

Ces trois extraits résument à peu près l’ensemble du livre sur la question de l’islam. Il faut reconnaître que , si cela peut paraître évident à plusieurs, pour Michel Onfray, c’est une très grande évolution par rapport à ses positions anciennes férocement antireligieuses. Il prouve ainsi qu’on peut être athée et admettre la foi et la praxis des autres. Resterait à poser la délicate question de la place dans la sphère publique : l’islam a-t-il vocation à s’exprimer sur les évolutions de ce pays ? Comment ? Quand on voit avec quel mépris les médias parisiens ont traité l’opposition au mariage pour tous ( dont je ne partageais pas toutes les positions, loin de là !), il y a du chemin à parcourir pour obtenir un vrai dialogue dans ce pays.

Mais ce livre rappelle aussi une position plus philosophique, celle de la lecture et analyse des textes sacrés des religions.

« On doit pouvoir lire avec un œil d’historien les textes sacrés de toutes les religions comme on le fait des textes philosophiques, spirituels, politiques – d’autant que els trois textes monothéistes sont aussi des textes philosophiques, spirituels, politiques. » Page 87

On est bien d’accord. Je crois Michel Onfray trop cultivé pour ne pas savoir qu’Ernest Renan il y a 130 ans environ a écrit une « vie de Jésus » sur cette base : il n’a pas été banni de la République, mais a été vivement critiqué par les chrétiens de son temps, ce qui est la règle du jeu du débat. Par ailleurs, il existe un grand théologien protestant, Rudolf Bultman qui a proposé, au sein du christianisme, d’accomplir un travail de « démythologisation » des textes bibliques ; il est aujourd’hui considéré comme un auteur incontournable des exégètes sérieux du christianisme. Là aussi la question est celle du but poursuivi : s’il s’agit de la liberté d’étude et de débat, je vote des deux mains pour ; s’il s’agit de vouloir ridiculiser les religions, je ne peux que m’opposer car on piétine alors les valeurs revendiquées. La limite est celle de la liberté individuelle absolue, dans les deux sens.

« Voilà pourquoi je tiens à égale distance les littéralistes qui ignorent le contexte et les contextualistes qui ignorent la lettre. Le littéraliste produit le fondamentaliste qui confond l’esprit et la lettre et ne lit que ce qui est écrit. En revanche le contextualiste ne lit pas ce qui est écrit et veut même parfois voir le contraire de ce qui est écrit. » page 128

Encore une fois, je suis tout à fait d’accord ! Car l’espace de « vie bonne » est dans la lecture spirituelle de ces textes et non dans leur lecture comme textes historiques – le géographe universitaire que je suis ne peut admettre une lecture littérale de la création en 6 jours de 24 heures ! – ou comme code de morale intemporelle : la société hébraïque préchrétienne ou l’antiquité romaine n’ont plus rien à voir avec notre époque (pas toujours de manière positive d’ailleurs).

« Question : Beaucoup prétendent que l’Occident « néo-libéral » est politiquement, et moralement, pornographique, idolâtre et ennemie de tout transcendance. Qu’en pensez-vous ?

Réponse de Michel Onfray : Ceux qui pensent cela n’ont pas tout à fait tort ! L’occident est en bout de course, l’Europe est moribonde, elle ne revivra pas, et comme toutes les civilisations en phase d’effondrement, elle montre des signes de décadence : l’argent roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, l’impunité des puissants, l’impuissance des politiciens, le sexe dépourvu de sens, le marché qui fait partout la loi, l’analphabétisme de masse, l’illettrisme de ceux qui nous gouvernent, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des tribus égotistes et locales, la superficialité devenur règle générale, la passion pour les jeux du cirque, la déréalisation et le triomphe de la dénégation, le règne du sarcasme, le chacun pour soi… » page 68

Je partage ce diagnostic avec le philosophe. Notre monde ancien va mal et il dit que tout va mieux ! Je crois à l’utilité de la transcendance dans la guérison sociale. Non pour revenir à une chrétienté morte ou une théocratie républicaine, mais pour raviver le débat moral et éthique en profondeur et non selon les canons des formats télévisuels ou internet. Il faut recréer des espaces de discussion sur le temps long : les Université populaires sont un de ces outils.

Il faut donc une vraie réflexion sur les textes et je suis convaincu que le dialogue inter-religieux sans concession est LA solution pour l’émergence de cet islam de France. J’ai déjà organisé plusieurs rencontres de ce type et j’en ai vu les aspects très positifs tant du côté des musulmans que des chrétiens ou des juifs.

Je n’aborderai pas ici les considérations politiques que Michel Onfray développe dans sa conclusion. Je partage tout à fait ses positions : ces attentats ne sont pas liés au hasard mais à une politique étrangère de la France ; le dégoulinement de sentiments superficiels mus par les médias et qui retombent comme un soufflé est une piètre réponse d’un pouvoir qui n’en peut mais.. Je ne fais pas du tout confiance à Hollande pour résoudre cette crise, pas plus qu’à Sarkozy ou Juppé ; il faudrait un homme ou des hommes et des femmes qui puissent être libres dans leurs têtes et non formatés par les diverses grandes écoles ou grands partis – et c’est un prof de classe prépa qui dit cela ! -. Je ne crois pas aux hommes providentiels, qui sont la paresse des hommes du peuple et qui se retournent en général contre ceux qui les ont élevé ou sont assassinés.

C’est donc un livre qui peut susciter le débat. Mais il faudrait aller plus loin : il y a quelques années, lors d’une rencontre avec Michel Onfray, celui-ci m’avait lancé, sous forme de boutade, après avoir appris que j’étudiais la théologie protestante : « Pourquoi pas de la théologie à l’Université Populaire de Caen, un jour ? » Je crois que le moment est venu. Et je serais tout à fait volontaire pour y réfléchir, moi qui ai fondé une Université Populaire que Michel Onfray a bien voulu parrainer par deux magnifiques conférences.

Jean-Michel Dauriac