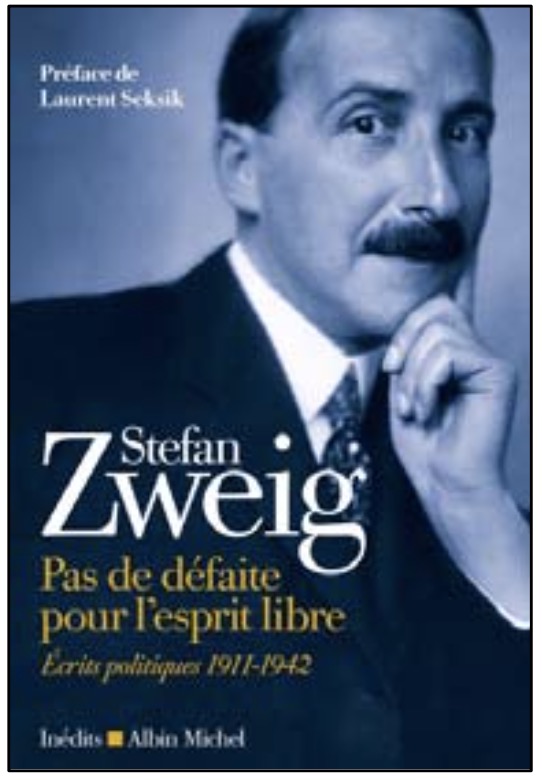

– Stefan Zweig – Paris, Inédits – Albin Michel – 2020 –350 pages, 22,90 €

A la sortie de ce livre, au début de cette année 2020, plusieurs articles le saluèrent comme il se doit : Stefan Zweig est un, si ce n’est l’écrivain le plus vendu dans le monde. Toute sortie d’un inédit est attendue et saluée. A plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un copieux volume comme celui-ci. Il rassemble tous les articles qualifiés par les éditeurs de « politiques » écrits et/ou publiés entre 1911 et 1942, date du suicide de l’écrivain. Il offre donc un survol de plus de trente années qui permettent de juger vraiment de cet aspect de l’œuvre de cet auteur.

La plupart des articles que j’ai lus reprenaient en fait, je m’en suis rendu compte seulement à l’achat et à la lecture du volume, les éléments de langage de la préface de Laurent Seksik qui ouvre le livre et de l’avant-propos de la traductrice, Brigitte Cain-Hérudent[1]. Cet écrivain a connu un réel succès avec son livre Les derniers jours de Stefan Zweig, adapté en pièce de théâtre, jouée à Paris par des acteurs célèbres (Patrick Timsit et Elsa Zylberstein) ; il a récidivé en adaptant pour le théâtre Le monde d’hier. Cette célébrité et visibilité médiatique explique que les journalistes aient, très paresseusement repris son point de vue, qui ne peut qu’être favorable à Zweig, c’est une évidence. Voici une preuve de plus, s’il en était besoin de la paresse et du grégarisme de la profession (dans sa grande majorité, bien sûr, car il existe des journalistes qui « font le métier »).

Pourquoi ces précisions, avant même de parler du livre lui-même ? Par déontologie et honnêteté intellectuelle. J’ai lu avec attention cette préface. Elle est de très bonne qualité. Mais comme toute préface, elle conduit le lecteur à choisir une entrée, celle du préfacier, au détriment de la liberté supposée de l’esprit du lecteur ; c’est pourquoi je lis le plus souvent les préfaces après avoir lu le livre, et que je préfère les postfaces. Dans ce cas précis, on peut dire que tout a été fait pour que les lecteurs adhèrent à la thèse du préfacier. Quelle est-elle ?

Le mieux est de le laisser parler directement :

« On croit tout savoir de l’écrivain. Pourtant les textes rassemblés dans ce recueil vont dévoiler une facette méconnue de l’homme : le penseur.

Il est de coutume de réduire la pensée zweigienne à un ersatz de pacifisme teinté d’humanisme.[…]

Mais ces textes apportent surtout un éclairage radicalement nouveau sur la vie du Viennois en battant en brèche tout ce que l’on croyait savoir sur l’action d’un homme. C’est le mythe du non-engagement de Zweig qui est ébranlé. […]

Les pages de cet ouvrage incitent à une révision de l’accusation[2]. »

Tout lecteur sérieux aura compris à la lecture de ces lignes que cette thèse est ce qu’on appelle en rhétorique une thèse secondaire, dérivée d’une thèse première qu’elle vise à détruire ; c’est en réalité une anti-thèse. Elle a le mérite d’enoncer, au moins de manière édulcorée la thèse principale : Stefan Zweig a traversé sa vie en évitant assez soigneusement de s’engager, ce qui était contraire à sa nature profonde. Il a été un spectateur lucide et talentueux, pas un véritable acteur. C’est cette thèse que ce livre doit démolir, ou au moins, comme l’écrit Seksik, « l’ébranler », ce qui est moins ambitieux.

Les chroniqueurs, soit par paresse, soit par peur de se distinguer des louanges unanimes qui habillent Zweig et son œuvre, ont repris les éléments de la préface et les ont aménagés à leur petit sauce, comme le fait un élève intelligent qui plagie ou copie sur une autre source. C’est petit, très humain et, au final insignifiant, car la plupart des lecteurs passionnés se moquent de leurs opinions comme d’une guigne. Ces chroniqueurs écrivent d ‘abord pour leurs collègues, ensuite pour les auteurs et, enfin pour le petit public professionnel qui s’en nourrit (libraires, professeurs de lettres et de langues, étudiants avancés…), le grand public les ignore purement et simplement. Ce grand public, par contre lira la préface, et aura ainsi au moins l’intégralité de l’anti-thèse proposée.

Puis le lecteur entamera la lecture de ces textes, de taille, de sujets et d‘intérêt très variables. C’est le propres des éditions complètes d’offrir ce bric-à-brac qui ravit les spécialistes. Le lecteur ordinaire, dont je suis, s’ennuie parfois à lire certains textes ; C’est ici le cas des textes courts, qui sont souvent des réponses à des enquêtes ou des demandes de journaux. Un choix sélectifs sur la qualité les aurait éliminés : je n’en parlerai plus. Il reste ensuite une grosse trentaine de textes notables. Il n’est évidemment pas question d’en faire le tour ici, je laisse cela à quelques thésards qui vont se jeter là-dessus sur injonction professorale. Essayons de considérer les buts de ces textes. Pour ce faire nous les regrouperont en grandes familles, qui correspondent aux préoccupations constantes de Zweig, que nous connaissons déjà par ses biographies et ses propres souvenirs.

Selon les dates, on peut identifier quelques grands groupes : la traductrice de ces textes – la traduction est très bonne – en donne d’ailleurs le contour dans son avant–propos. Mes conclusions de lecteur rejoignent les siennes. Il y a d’abord, chronologiquement, à partir de 1911, des textes qui parlent des livres, en tant que bibliophile ou professionnel du livre.. Ce sont des textes brillants, érudits même, qui s’adressent à un public de connaisseurs. Il ne saurait évidemment s’agir de textes politiques au sens plein du terme, à moins que l‘on considère que le plaidoyer pour des livres à prix modiques soit un combat culturel engagé ! La deuxième famille regroupe les textes liés à la guerre et à l’après-guerre. Un certain nombre de ceux-ci relève du travail du soldat Zweig et ne sont donc pas du tout politiques mais fonctionnels. Il faut reconnaître que Zweig sait rendre intéressantes les dites-commandes par son style et sa finesse. Plus intéressant sont les textes qui parlent du pacifisme. Zweig, dans la lignée de son ami Romain Rolland, a professé ce pacifisme tout au long de sa vie. Nous retrouvons donc dans ces pages un engagement connu, qui ne saurait que confirmer le portrait classique. Il fallait un certain courage en ce temps-là pour soutenir ce point de vue, nous le portons au crédit de l’auteur. Mais il n’y a là rien de bien nouveau. Le pacifisme a été le seul engagement défendu par Zweig et que l’on lui a reconnu, depuis fort longtemps. Ce n’est pas rien, mais il faut ajouter que ce ne fut pas un militant actif, il ne fut pas emprisonné, comme les tolstoïens le furent en Russie. Certains de ces textes décrivent l’ambiance, en France ou en Suisse, dans l’immédiat après-guerre. Ils peuvent s’appuyer sur des livres, comme ceux consacrés à Barbusse. Cette veine pacifiste est la plus importante de ce recueil, sans surprises.

La troisième catégorie de textes est celle consacrée à la « question juive ». Elle apparaît plus tard, à partir du début des années 1930, liée à la montée du nazisme. C’est le lot le plus intéressant, car il lève un peu le voile sur une facette peu connue de Zweig. On le savait opposé à tout nationalisme, et donc au sionisme. On a avancé que son statut d’apatride relevait d’une forme d’engagement contre le nationalisme. C’est possible. Dans les articles ici rassemblés, nous découvrons un Stefan Zweig qui affirme sa judéité et sa solidarité inquiète avec les juifs du monde germanophone (Allemagne et Autriche). Plusieurs textes sont des projets organisationnels, qui n’eurent pas de suite, mais nous permettent de saisir sa pensée. Toute la fin de ce recueil est constitué par ce genre de textes, soit un gros tiers. C’est donc une préoccupation constante de l’écrivain. Il en vient d’ailleurs à reconsidérer son opposition au sionisme face à la situation des juifs en Allemagne et Autriche, en soutenant l’idée du foyer juif en Palestine. Il faut donc porter au crédit de Zweig ce second engagement, moins connu que le pacifisme.

Enfin, nous devons signaler une espérance dans un projet européen. Zweig croit à une Europe de l’Esprit, même après l’horreur de la Grande Guerre. Mais son Europe est celle d’une élite, pacifiste et sensible, que les années 1930 vont complètement subvertir. Un des plus beaux de ces textes, sans doute même le plus beau est « L’unité spirituelle de l’Europe ».

A titre personnel, mon préféré est affublé d’un titre pour le moins intrigant, « Les pêcheurs au bord de la Seine ». Un beau texte sur l’accoutumance à toutes choses qui se répètent, une belle leçon historique pour nous inciter à ne pas juger trop vite les hommes hors de leur contexte.

Que penser de ce livre ? Littérairement parlant, il n’y a rien à redire, c’est formellement très bien écrit, peut-être même plus réussi que les fictions, car les sujets se prêtent moins aux emphases que les oeuvres d’imagination. Nous retrouvons toute la finesse viennoise qui enchanta les lecteur du Monde d’hier. Stefan Zweig est un intellectuel de haut vol. Ce recueil n’a nul besoin de nous faire découvrir le penseur ; c‘est même une ambition stupide et insultante. Comment un grand écrivain et biographe comme lui ne serait-il pas un penseur de premier plan ? Il n’est nul besoin de réviser un jugement qui n’existait pas en l’état. La lecture des ces articles nous apprend toujours quelque chose grâce à l’érudition de Zweig.

Sur l’engagement de l’écrivain, je crois très sincèrement que cette publication en modifie pas beaucoup le portrait de l’écrivain. Il n’a jamais été le militant d’une quelconque cause. Ses seuls combats sont de plume, et encore à fleurets mouchetés. Ainsi, on est surpris par la modération de ses propos à l’égard du nazisme et d’Hitler, y compris dans le dernier texte, « Hartrott et Hitler », écrit en 1942 et qui sera publié après le double suicide de l’écrivain et de sa femme. Zweig n’est pas Péguy, il était incapable de l’être. Il ressort de ces écrits qu’il a toujours gardé cette distance bourgeois viennoise, si délicieuse en 1890, mais totalement inadaptée au monde barbare des années 1930. Zweig a été durant les années 1919-1942, un homme du monde d’avant. Il y a un abus de langage à nommer ce recueil « écrits politiques », comme à espérer qu’il en sortirait une figure engagée de l’écrivain.

J’aurais aimé que les paresseux critiques littéraires se livrent à cette analyse de fond, au lieu de plagier les auteurs impliqués dans cette publication, dont je respecte, sans les partager, les points de vue sur l’homme Zweig. Je m’y suis essayé, sans doute avec moins de virtuosité que ces mêmes chroniqueurs auraient pu déployer, mais avec le désir de rester honnête avec un écrivain que j’apprécie.

Jean-Michel Dauriac

Le 23 avril 2020

[1] Traductrice qui, dans la note1 de la page 23, justifie l’importance de son travail dans la réévaluation de Zweig, ce qui est tout à fait exact.

[2] Pages 13,16 et 17.

Leave a Comment