Table ronde La guerre et la foi – mardi 18 février 2025

L’Université Populaire des Hauts de Garonne, que j’anime et que j’ai fondée en 2008, organise régulièrement des tables rondes inter-religieuses sur des thèmes d’actualité. Le thème de cet année était La guerre et la foi. Pour présenter et débattre, il y avait quatre intervenants: Georges Cottin, prêtre et jésuite, Didier Guedj, membre du consistoire juif de Bordeaux, Mahmoud Doua, enseignant et imam de Cenon & Jean-Michel Dauriac, théologien protestant. Chacun disposait d’une dizaine de minutes pour s’exprimer sur le sujet, après quoi le débat avec la salle et entre les intervenants était ouvert. Je reproduis ci-dessous le contenu de mon intervention, en tant que regard protestant sur le sujet.

Je voudrais présenter très brièvement deux positions sans compromis sur la guerre et la violence armée. Elles émanent de deux hommes qui en se sont jamais connus et qui ont vécu en des temps différents.

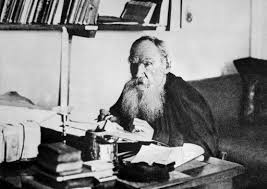

L’un est un chrétien, en rupture d’Eglise, qui accorde toute autorité aux paroles de Jésus dans les Evangiles, qui a vécu une vie de croyant solitaire, mais dont les positions théologiques sont assez souvent très proches de celles des protestants les plus libéraux. C’est Léon Tolstoï (1828-1910), homme du XIXe siècle russe, d’un pays qui a connu de très nombreuses guerres durant sa vie.

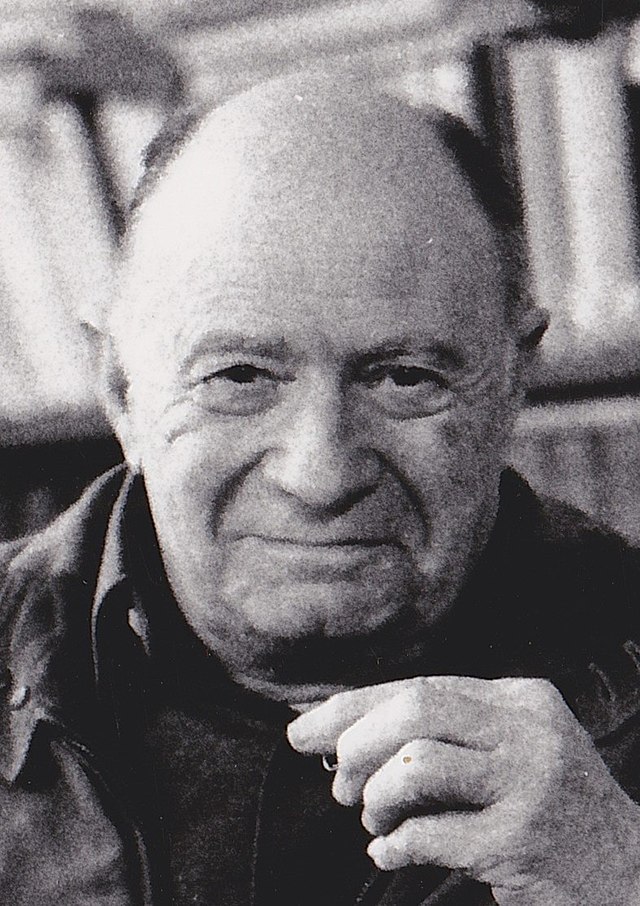

L’autre est un homme du XXe siècle (1912-1994), protestant de l’Eglise Réformée revendiqué mais marginal dans celle-ci par sa lecture évangélique et ses prises de position. C’est Jacques Ellul, le grand penseur aquitain.

Tous deux ont des positions proches, auxquelles ils sont parvenus par des chemins très différents, mais qui se retrouvent dans un radicalisme qui exclut tout compromis « raisonnable ». Tous deux se caractérisent par un amour passionné de la liberté et une fidélité totale au Christ des Evangiles. Regardons rapidement ces positions.

Léon Tolstoï : de la guerre du Caucase à la non-résistance au mal comme commandement absolu

Tolstoï a connu une vie pleine de contrastes : durant les cinquante premières années de sa vie, il fut un noble russe de religion orthodoxe atavique, il fut militaire engagé durant cinq années et participa à deux conflits comme officier : la guerre de conquête et de « pacification » du Caucase, puis la guerre de Crimée et le siège de Sébastopol (entre 1851 et 1856). Plus tard, alors qu’il était marié et père de famille (années 1860-1870), il se passionnait encore pour les guerres russes et envisagea même de partir se battre contre les Turcs, ce que sa femme stoppa brutalement. Puis il vécut une véritable conversion au Christ, en 1879.

Dès lors, sa lecture attentive des Evangiles le convainc que le cœur de la prédication du Christ est le propos rapporté en Matthieu 5 :39 : « Mais moi je vous dis ne pas résister au méchant. » Il élabore alors une théorie chrétienne qui sera appelée la « non-résistance au mal », théorisée dans un livre intitulé Le royaume des cieux est en vous. Il y développe toutes les implications de ce refus de tout usage de la violence, tant au plan personnel qu’au plan politique, ce qui correspond à une position chrétienne anarchiste qui rejette tout pouvoir si ces celle de l’amour du Christ.

Tolstoï condamnera aussi bien la guerre russo-japonaise de 1904 que la révolution avortée de 1905, car ce furent deux explosions de violence. Sa position radicale en a gêné beaucoup, mais il a tenu bon. Il fut suivi en cela par des disciples que l’on appela les « tolstoïstes » ou « tolstoïens », selon les auteurs. Ce mouvement fut balayé par la Première Guerre mondiale et la Révolution russe.

Mais les idées de refus de tout usage de la violence de Tolstoï avaient gagné des partisans partout dans le monde. Un de ses disciples majeurs fut un jeune avocat indien vivant en Afrique du Sud, Gandhi. Il fit de cette non-violence son arme favorite. On oublia cependant que c’est Tolstoï qui avait théorisé cette pratique, pour l’attribuer à Gandhi dont, à son tour, Martin Luther King fut le disciple, sans savoir lui non plus ce qu’il devait au grand écrivain russe.

Jacques Ellul : La « non-puissance » comme solution à la violence du monde

Jacques Ellul a toujours revendiqué sa foi chrétienne et son attachement à ce qu’il appelle la Parole de Dieu, laquelle est contenue, en partie, dans la Bible. Il a toujours également considéré qu’il fallait être conséquent dans sa façon de lire les Evangiles.

« Pour ma part, je crois que toute Parole de Dieu (mais je n’identifie pas, automatiquement, la Bible à une parole de Dieu) est radicale et absolue. C’est-à-dire qu’elle atteint à la racine, et, sans être littéraliste, je crois que tout impératif biblique reste tel quel, n’est susceptible d’aucune réinterprétation, d’aucune édulcoration, d’aucun cantonnement. La Bible, c’est le tout pour le tout. Donc, je prendrai les indications concernant la guerre, violence, terrorisme dans leur sens radical[1]. »

On le voit, cette position rejoint le radicalisme de Léon Tolstoï : on prend au sérieux ce que dit La Bible et Jésus. Cette citation est extraite d’un imposant ouvrage collectif, édité en 1991 par les éditions catholiques Le Cerf sous le titre Les religions et la guerre, sous l’égide du Secrétariat général de la Défense nationale. Des intellectuels et ministres du culte des trois monothéismes y confrontent leurs points de vue sur la guerre et le rôle des religions. Ellul est un des intervenants protestants, aux côtés de André Dumas et Michel Dautry. Il y développe de manière très nette sa position de chrétien face à la guerre. Nous tirons de cet article les arguments qui suivent. Nous les citons ici sans les développer.

- Seul l’individu peut être chrétien. Il ne peut pas y avoir d’Etat ou d’institution chrétienne, pas plus que de société chrétienne. « Mais la foi ne peut être que le fait d’êtres humains. C’est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir d’institutions chrétiennes, il ne peut pas y avoir d’Etat chrétien ni de société chrétienne. » (p. 290.)

- Il n’y a jamais de guerre acceptable : pas plus de guerre « juste » que de guerre « sainte ». « Ce qui me conduit à dire qu’il n’y a jamais de guerre acceptable pour la foi, ni de violence acceptable, ni de terrorisme, etc. » (p.290.)

- Jésus développe dans les Evangiles une attitude de « non-puissance ». « La non-puissance, ce n’est pas l’impuissance. Celle-ci désigne la situation où on ne peut agir par la puissance. Alors que la première consiste à posséder une puissance, mais à refuser de l’exercer. » (P.291.) Ellul cite des exemples tirés des Evangiles.

- Les objections tirées de l’Ancien Testament (Bible hébraïque) ne résistent pas à une critique serrée. Ellul évoque même une pédagogie de l’erreur voulue par l’Eternel, en citant Ezéchiel 20 : 25-26, texte très dérangeant.

- Refuser la guerre n’a rien d’idéaliste. Voici ce que dit Ellul : « On a l’expérience qu’aucune guerre n’a jamais résolu aucun problème, ni politique, ni économique et de même, dans l’ordre des violences révolutionnaires, aucune révolution n’a jamais mené à autre chose qu’ à des dictatures. » (P.292.) Par contre la non-violence a remporté des succès : il cite les acquis de ML King et les compare aux échecs des Blacks Panthers ou Black Muslims.

- Cette loi de non-puissance e peut être la politique d’un Etat. « Cette conduite de non-puissance dérive de la foi au Seigneur Jésus-Christ, cela ne peut pas être transformé en loi générale d’un Etat et d’une société où 90% des habitants sont non-croyants. Et nous atteignons un point crucial : toutes les réflexions théologiques sur la guerre juste dérivent de la conviction qu’il y a continuité entre l’Eglise et l’Etat, qu’il y a même confusion (dans le constantinisme) et que tout le problème consiste à savoir comment concilier les deux ! » (P. 293.) « Jésus crée avec l’Eglise une autre société » (P.293.)

- L’Eglise doit faire entendre sa voix dans le débat public, mais elle n’a pas à chercher à diriger ou influencer les politiques. « Et cela d’autant plus que les dirigeants d’Eglise et els théologiens sont en général de lamentables « politiciens ». » (P.294.) Choisir un camp est toujours un mauvais choix que rien ne justifie au plan de la foi chrétienne.

- Il peut y avoir des circonstances qui amènent à des constats contraires à la liberté chrétienne. « Mais reconnaître que la guerre peut être inévitable et indispensable du point de vue politique, ne veut dire ni qu’elle soit juste, qu’elle soit légitime, ni qu’elle doive être approuvée par l’Eglise, et que les chrétiens aient à la justifier, ni enfin qu’on puisse en espérer une paix durable et une situation équitable! La guerre est toujours de l’ordre du mal. » (P. 294.) Elle est alors de l’ordre de la nécessité et se trouve en opposition radicale avec l’Evangile qui est liberté.

- « L’exigence de la liberté chrétienne implique le refus de toute guerre, y compris la guerre « soi-disant » de libération ! » (P.295.) Le rôle des chrétiens est, non de pousser à la préparation de la guerre, mais d’être des porteurs d’espérance, ce qui est tout le contraire de la guerre, qui n’apporte que désespoir et peur. Ellul réfute deux objections : celle des « mains pures » et du refus de s’engager, et celle du jeu de « combien de divisions ? » cher à Staline, le rapport de forces matérialiste.

- Un chrétien peut décider de faire la guerre ou de la soutenir : « Que l’on fasse la guerre si l’on croit que c’est bien, mais que l’on ne cherche pas de justifications spirituelles ou morales. » (P. 296.) La nécessité exclut la liberté.

- Ellul prend deux exemples contemporains de cette radicalité évangélique qu’il préconise : 1/ Les Quakers américains durant le second conflit mondial, qui surent rester hors de la guerre malgré les quolibets et les diffamations. Leur attitude ferme sema le pacifisme des années 1960-70Guerre du Vietnam). 2/Les baptistes et adventistes en URSS qui restent sur une stricte position de non-violence et d’objection de conscience sont arrêtés et envoyés au goulag, mais qui voient leur nombre augmenter rapidement.

- Pour Jacques Ellul, la fidélité à la liberté chrétienne devrait se manifester par un rejet total du nationalisme et le refus de cantonner les Eglises au plan national.

Comme on peut le constater, ces positions sont très nettes et tranchent avec celles des grandes Eglises chrétiennes.

Léon Tolstoï et Jacques Ellul font la même lecture de l’Evangile et de l’attitude du Christ. Tolstoï va plus loin qu’Ellul en refusant toute résistance au mal, ce qu’Ellul ne dit pas expressément. Mais els deux considèrent la guerre comme le mal absolu et posent l’impossibilité pour le chrétien d’y adhérer. Ce n’est pas simplement du pacifisme, mais l’expression d’une autre vie et d’une autre société, de liberté et de responsabilité envers autrui.

Jean-Michel Dauriac – Février 2025

[1] Les religions et la guerre, direction Pierre Viaud, Paris, Editions Le cerf, 1991 ; chapitre XII, Les chrétiens et la guerre, Jacques Ellul, p. 291.

Comments