Retrouvez l’interview de Renaud Leblond par J.M Dauriac, à la fin de cet article, dans le cadre des Foulées Littéraire, salon du livre sportif de Lormont, vendredi 25 novembre 2022.

Vous connaissez Alfred Nakache?……….

Vous non plus ?

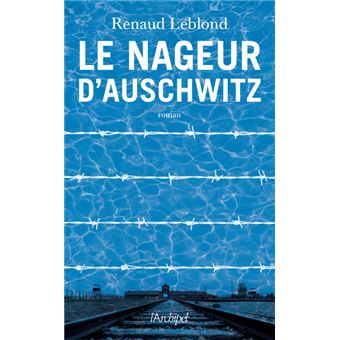

Voici un échange qui pourrait se retrouver très souvent prononcé entre vous et vos amis. Ce n’est pas un message codé, c’est une interrogation tout ce qu’il y a de plus légitime. Si vous m’aviez posé cette question cet été, j’aurais aussi répondu : « Non… Ce nom ne me dit vraiment rien », à part le fait qu’il sonne évidemment comme un nom juif et ressemble à celui d’un personnage de La vérité si je mens. Pourquoi donc faudrait-il connaître Alfred Nakache ? La réponse à cette question apparemment incongrue est apportée brillamment par le livre Le nageur d’Auschwitz, de Renaud Leblond[1].

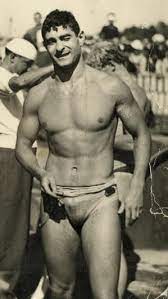

Alfred Nakache est un français d’origine juive, né en Algérie française, en 1915 et mort en France, en 1983. Particularité : nageur de haut niveau[2], qui obtint plus de vingt titres de champion de France, fut recordman du monde, d’Europe et de France à plusieurs reprises sur 100 et 200 m, participa aux Jeux Olympiques de 1936 et de 1948 à Londres. Il fut professeur de sport.

Mais Nakache ne fut pas un nageur talentueux comme les autres. Il est resté comme le « nageur d’Auschwitz ». Et c’est sur cette période de sa vie que Renaud Leblond a construit son roman. Disons-le de suite, c’est un très beau livre, en dépit de la noirceur de son sujet, supposée par le titre. L’auteur a su tirer de l’ombre un personnage que seuls les spécialistes connaissaient et en faire un portrait terriblement humain.

Le jeune Alfred a une peur phobique de l’eau. C’est sur cela que débute le roman. Malgré l’existence d’un splendide bassin, à Constantine, sa ville natale, le jeune garçon n’en goûte guère l’avantage. Jusqu’au jour où il va y voir nager deux jeunes athlètes venus s’y entraîner. Ceux-ci sauront tellement l’impressionner qu’il se mettra à l’eau et découvrira la joie de nager. A partir de ce moment, situé en 1928, la natation va devenir la passion de l’adolescent et l’eau son élément. Il est doté d’une musculature impressionnante et d’une volonté hors du commun. Très vite il s’impose en force dans les bassins et glane les victoires en Algérie. Il sera envoyé en métropole en 1934 pour donner sa pleine mesure au niveau national. Mais entre-temps, il aura rencontré la jeune Paule Zaoui, juive elle aussi, d’une famille de commerçants constantinois. La femme de sa vie ! Elle le rejoindra en métropole quelques temps plus tard, ils se marieront en 1937, elle deviendra, elle aussi, professeur de sport. Ils auront une petite fille, Annie, en 1941. Ecrite ainsi, leur vie est assez ordinairement banale. Ce qui est loin d’être banal, c’est le contexte historique et social de cette jeunesse.

Alfred Nakache, années 1930

La France des années 1930 est entrainée dans les convulsions politiques qui balafrent l’Europe et en font, en 1939, le continent noir des totalitarismes (nazisme, fascisme, franquisme, stalinisme, sans citer les « petites » dictatures). Les idées nauséeuses du nazisme font de plus en plus d’émules dans notre pays. L’antisémitisme monte lentement et inexorablement dans la société française. Les bassins des piscines n’en sont pas épargnés. Alfred N. est un être joyeux, sympathique, qui sait créer l’amitié autour de lui. Mais ses performances suscitent la jalousie. Notamment celle d’un très beau et bon nageur, jusque là roi incontesté de la brasse, que Nakache va détrôner sans appel. Ce nageur s’appelle Jacques Cartonnet, surnommé « Carton » dans le milieu de la natation. Ce bourgeois parisien va vouer une haine tenace à Nakache, dans et hors des bassins. Cartonnet est antisémite et adhère aux idées de l’extrême-droite. Quand le régime de Pétain s’installe, il devient un collaborateur actif, rédacteur de la feuille de chou haineuse et raciste Je suis partout, tristement célèbre pour ses articles odieux contre les juifs et tous les « dégénérés » dénoncés par les nazis. Nakache sera une victime de ce climat. Il sera radié de la fonction publique, comme sa femme[3] et se retrouvera sans emploi, ce qui va, entre autres raisons, le pousser à émigrer à Toulouse, où il sera accueilli à bras ouverts par le club Les Dauphins (TOEC), ses dirigeants, son entraineur et l’encadrement. Mais Carton le poursuit de toute sa haine et, engagé dans la milice, il devient le responsable de la Jeunesse et des Sports de la Haute Garonne. Après moultes péripéties que je ne veux pas dévoiler ici, il dénoncera Nakache à la Gestapo. Celui-ci, avec sa femme et sa fille, est arrêté en décembre 1943.

La suite est tristement connue : passage à Drancy, dans ce centre de tri infâme, puis départ en convoi ferroviaire n°66 du vingt janvier 1944, au départ de la gare de Bobigny, destination : la Haute-Silésie polonaise, un camp du nom d’Auschitz-Birkenau, qui restera dans l’histoire comme le plus horrible des camps d’extermination nazi. A l’arrivée, sur la fameuse rampe, a lieu le tri. On sépare la famille Nakache : Paule et Annie vont être emmenées dans un camion, Alfred, reconnu par un SS est affecté à l’infirmerie du camp. C’est la dernière fois qu’Alfred voit les deux amours de sa vie.

C’est ici que le talent de l’auteur intervient. Il a fait le choix de ne pas traiter l’histoire de cette jeunesse sur le mode chronologique. Il va découper l’épisode d’Auschwitz en chapitres qui seront distillés entre ceux de la vie antérieure du couple. Si cela surprend pour le premier de ces épisodes, le lecteur s’habitue vite à ce procédé, et celui-ci s’avère tout à fait judicieux. Il permet de faire, au final, de ce livre un ouvrage optimiste. Non qu’il gomme l’indicible, mais sa dilution permet au lecteur de ne pas sombrer dans la noirceur.

Nakache survivra à Auschwitz et à la « marche de la mort » que les nazis ont imposée aux détenus lorsqu’ils ont détruit le camp. Il rejoindra Buchenwald, où il sera libéré par les Alliés, alors que sa mort avait été annoncée par la presse française quelques temps auparavant. Il nagera à nouveau et ira donc aux J.O de 1948. C’est là qu’il mettra un terme à sa carrière de nageur. C’est le moment que Leblond choisit pour terminer son récit. Car l’auteur n’a pas voulu livrer une biographie factuelle de la vie d’Alfred Nakache. Il a choisi délibérément de faire un récit romancé de la période 1928-1948, celle où se forge la légende de Nakache. Ce livre est bien un roman ; l’auteur a inventé des dialogues et des scènes, mais elles sont toutes appuyées sur la vie de son héros, elles visent à combler la froideur d’une biographie, en lui donnant de la chair et du sang. Alfred est un être joyeux, il est généreux et empathique, on dirait aujourd’hui « solaire ». Pour moi, je préfèrerais dire qu’il est l’incarnation de l’homme jeune et heureux qu’a chanté Albert Camus dans Noces. Nakache est un héros camusien, victime d’un monde absurde, mais il ne se laisse pas détruire. Il nous donne, par l’intermédiaire du romancier, une formidable leçon de vie[4]. Celle d’un déporté capable d’aller chercher un couteau dans les eaux glauques des bassins du camp et de le déposer en le portant dans sa bouche aux pieds de l’officier supérieur nazi qui avait inventé cette épreuve abominable. Celle d’Alfred Nakache qui, avec la complicité attentive de ses codétenus, ira nager, les dimanches de l’été 1944, dans un bassin de rétention du camp[5] et retrouvera, malgré tout, quelques instants, cette sensation si importante pour lui, de l’eau qui glisse sur sa peau. Symboliquement, et c’est capital, il est mort en nageant, un jour de 1983, alors qu’il s’apprêtait à effectuer sa traversée quotidienne de la baie de Cerbère, où il avait élu domicile.

Un beau et bon livre est un livre qu’on lit avec passion, mais aussi un qui ne s’effacera pas de notre mémoire[6] et deviendra une borne de notre vie de lecteur et d’être humain. Le livre de Renaud Leblond est de ceux-là. Lisez-le de toute urgence.

Jean-Michel Dauriac – 27 novembre 2022.

[1] Le nageur d’Auschwitz, Renaud Leblond, Paris, Editions L’Archipel, 2022, 238 pages.

[2] Voir sa notice chez Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nakache

[3] Abolition par le gouvernement de Vichy de la législation antérieure sur la nationalité française, avec effet rétroactif immédiat, ce qui est absolument contraire aux principes du droit français. Ces lois anti-juifs les privent de la nationalité française, acquise depuis 1932, et les interdisent de travail dans la fonction publique, où ils étaient nombreux (professeurs, instituteurs, magistrats…). Ils sont révoqués.

[4] il faut, après avoir lu le roman, aller voir le très beau documentaire consacré à Alfred Nakache : https://www.youtube.com/watch?v=CxwWa8XgbPo – Christian Meunier, Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz, 2001.

[5] Avec un autre jeune déporté juif, Noah Klieger, qui survivra aussi aux camps et deviendra un grand journaliste sportif en Israël, notamment correspondant de l’Equipe et autre grands journaux français. Il est mort en 2018.

[6] Il faut signaler la réussite du graphisme de la couverture qui réussit à symboliser l’essentiel du livre avec un grande économie de moyens : une piscine dont les lignes d’eau sont séparées par des barbelés !

L’interview en audio sur Le nageur d’Auschwitz: