A priori, étrange idée que de présenter ensemble ces deux livres, publiés à plus de quatre-vingts ans d’écart, et ces deux auteurs si différents. L’idée m’en est venue simplement par leur lecture simultanée et quelques questions capitales pour un romancier.

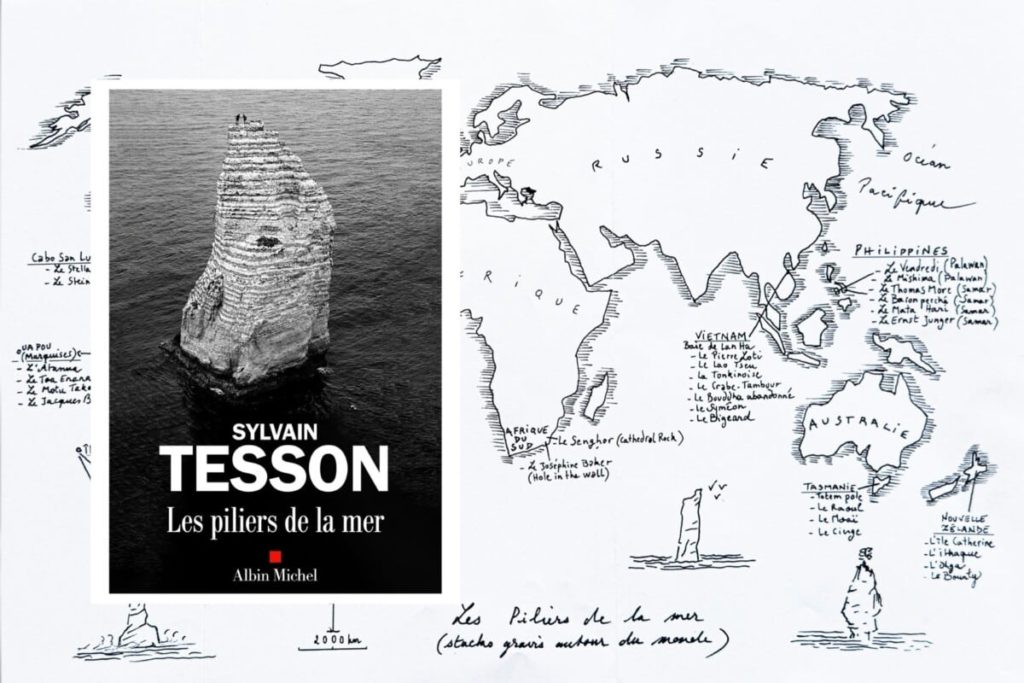

Sylvain Tesson

Posons ici ces questions, nées de la parution et de la lecture du livre de Tesson, Les piliers de la mer. Le choix du sujet est-il vraiment déterminant pour l’auteur ? L’est-il pour le lecteur ? L’étroitesse d’un sujet est-elle un atout ou un danger ? Peut-on écrire un grand livre avec un petit sujet ? Je me bornerai à celles-ci, mais d’autres m’ont assailli durant ces lectures.

Pourquoi me suis-je posé ces questions ? Tout simplement en regardant le passage de Sylvain Tesson, un dimanche soir dans l’émission de France 2 qui permet aux programmes de ne démarrer qu’à 21 h 10 au lieu de 20h30, comme une loi de l’ère Sarkozy l’avait voulu en supprimant la publicité sur le service public après 20 h[1]. Emission fourre-tout présentée par un Laurent Delahousse flagorneur en chef. Tesson est un bon client de ce programme inutile. Il vient donc ce soir-là faire le SAV (comme disait la grande Simone Signoret) de son éditeur. Papotage semi-mondain d’où il ressort que ce livre décrit l’aventure exceptionnelle de l’auteur qui a escaladé plus d’une centaine de pitons rocheux isolés en mer près des côtes, dans le monde entier. On nomme en bon franglais ces pitons des « stacks ». En entendant l’auteur et son intervieweur- ravi de la crèche discuter sur ce sujet, je me suis dit que Tesson était vraiment en manque d’inspiration, puis qu’il s’agissait vraiment d’un tout petit sujet, aussi étroit que le sommet de l’Aiguille Creuse d’Etretat, le premier stack évoqué. Il y a plus de quinze ans que je suis la production de Tesson, dont j’ai lu avec plaisir plusieurs livres. Mais celui-ci ne me faisait nullement envie : donc, je ne l’achèterai pas. J’avais en effet grande crainte de m’ennuyer, ce qui est le comble dans un livre de voyage !

Charles(Ferdinand Ramuz

Je n’ai pas non plus acheté Passage du poète, ça leur fait déjà un point commun. Il fait partie de mes emprunts dans les boites à livres. Je suis un grand amateur de cet auteur suisse qui fut célèbre en son temps, mais a depuis disparu de notre paysage littéraire si encombré. Ramuz est un grand écrivain, qui a inventé son propre style, que d’aucuns qualifient d’incorrect. C’est aussi stupide que de dire que Céline ne sait pas écrire comme il faut. La langue de Ramuz est pure poésie, très travaillée, comme celle de Céline, ce qui fait croire à une spontanéité médiocre. Il est un grand témoin de la vie paysanne suisse. Ce livre est, lui aussi, écrit sur un tout petit sujet : un vignoble pentu dominant le Léman, en face de la Savoie et ses travaux et ses jours. Rien de bien passionnant, a priori, que ces quelques hectares et ces villages accrochés dans la pente assez vertigineuse qui descend jusqu’à l’eau. On peut craindre de s’ennuyer également.

Deux sujets très étroits, l’un enraciné dans un terroir avec des habitants qui ne bougent pas, de l’autre une équipe d’aventuriers qui ne peuvent pas rester en place et vont parcourir les mers du globe. Les auteurs ont choisi ces sujets, mais est-ce par volonté pure ou panne d’inspiration ? Pour Ramuz, il est manifeste que ce n’est pas par défaut : ses grands romans sont tous très localisés. Pour Tesson, je me pose la question et, à la lecture du livre, je crois à la panne d’inspiration.

Peut-on écrire un grand livre sur un petit sujet ? D’une certaine manière, c’est la littérature et ses grandes oeuvres qui apportent la réponse. L’étranger d’Albert Camus est un chef-d’œuvre mondial dont l’argument reste très bref. Le vieil homme et la mer, grand livre d’Ernest Hemingway, est le seul récit d’une pêche mythique d’un solitaire sur une barque. Une journée d’Ivan Denissovitch d’Alexandre Soljenitsyne ou Ulysse de James Joyce ne racontent qu’une journée de vie humaine… Ils apportent la preuve indubitable que l’ampleur du sujet ne détermine pas la grandeur du livre. De même que cela peut être un danger si l’on est pauvre en talent, ce peut être un atout pour l’auteur chevronné et riche.

L’étroitesse du sujet est-elle déterminante pour le choix du lecteur ? Je répondrai ici avec une certaine logique normande du « Peut-être ben qu’oui, peut-être ben qu’non ». Il existe un type de lecteur qui va pouvoir hésiter devant ces petits sujets, par peur de la lassitude. Ce sera, généralement, le lecteur occasionnel. A l’inverse ce type de lecteur peut aussi être influencé par les médias, lorsque ceux-ci vont encenser de tels livres. Le grand lecteur sera moins rebuté, car il connaît la force des écrivains et leur plaisir à relever les défis les plus improbables (voir Georges Perec et son livre La disparition, écrit en évitant la lettre E). Je crois appartenir à cette race-là. Et pourtant, je ne me suis pas senti du tout attiré par ce livre de Tesson. Pour celui de Ramuz, je l’ai entamé sans avoir aucune idée du contenu, c’est en lisant que j’ai saisi le cadre réduit de son roman.

Un stack ou pilier de la mer et les aventuriers au sommet

La lecture des Piliers de la mer, je l’ai faite sur ma liseuse, que j’utilise très rarement. Tout simplement parce que j’ai pu disposer d‘une version numérique gratuite. Et cette lecture a confirmé tout ce que j’avais pressenti en écoutant Sylvain Tesson à la télévision. Le sujet est bien extrêmement étroit et i crise d’inspiration que j’ai ressentie tout au long de la lecture. IL le ressent d‘ailleurs lui-même, puisqu’à plusieurs reprises, il parlera de l’absurdité d’une telle entreprise. Il a pourtant fait tout ce qu’il pouvait pour sortir de l’ornière. Il a fait de grandes sinuosités rédactionnelles pour que le lecteur ne ressente pas la lassitude face à un éternel recommencement. Car ce qu’il fait et raconte est une répétition permanente des mêmes actions : identification et description du stack, approche de la base, escalade des flancs, description du sommet et action éventuelle, puis redescente et retour sur la terre ferme. Et cela des dizaines de fois ! Je dois dire que j’ai vraiment dû me forcer pour aller au bout du livre, pourtant pas très volumineux. Alors, bien sûr, Tesson commence à avoir du métier, donc, il a cherché à noyer le poison selon sa technique habituelle : des digressions culturelles ou philosophiques et avalanches de citations els plus diverses. Sauf que, dans ce cas précis, ça fait flop. C’est laborieux, un exercice scolaire, c’est même parfois un peu pitoyable. Car la ficelle est trop grosse et le lecteur sent cette maladresse tout au long des chapitres. On finit par attendre avec impatience la fin. Car les procédés habituels, qui ravissent les intellos parisiens que Tesson est censé vouloir à tout prix fuir, sont contre-productifs. Les citations finissent par dégager un fumet de cuistrerie et les digressions ressemblent à de pénibles délayages entre deux escalades. Nous avons droit à toutes les métaphores imaginables sur les piliers en question. L’auteur invente même une nouvelle discipline : le stackisme qui, hélas, ne sera jamais sport olympique en course pour le Nobel de littérature. Tout, ou presque, sonne faux, empesé ennuyeux. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bref voici un minuscule sujet qui aboutit à un mauvais livre à vite oublier. Il se trouvera sans nul doute des critiques pour s’extasier devant les défauts énumérés ci-dessus, et des lecteurs assez nombreux pour els croire et acheter le bouquin pour permettre à Tesson de vivre.

Le vignoble suisse sur les bords du Léman, aujourd’hui

A l’inverse, Passage du poète est une très belle surprise pour moi. D’abord parce que j’y ai retrouvé cette écriture chargée de poésie naturellement, comme un fleuve se charge de limon. Ensuite parce que j’y ai admiré l’art de l’écrivain. Le style est d’une grande beauté et se met au service d’un art consommé de la composition de l’ouvrage. Dans ces communautés vigneronnes plus vraies que nature, il choisit quelques personnages et consacre à chacun un chapitre, tout en les faisant apparaître dans les chapitres des autres acteurs. L’action est banale : c’est la vie de ces villages asservie à la vigne, durant quelques mois, au travers d’un vannier qui séjourne là pour travailler et vendre ses productions. Le livre se termine par son départ, il va aller s’installer quelques mois ailleurs. On ne peut pas ne pas penser à Jean Giono et à son chef-d’œuvre, Que ma joie demeure. Les deux auteurs sont contemporains et, véritablement, frères de plume et de pensée. Il y a chez Ramuz comme chez le Provençal, un amour de la nature qui confine au panthéisme. L’art de transfigurer une banale brume qui monte sur le Léman ou une scène de bistro. On ne s’ennuie jamais chez Ramuz, on espère toujours que la fin sera repoussée. Il se dégage de ce livre une impression de beauté du travail humain, d’humilité face à la force de la nature et de joie simple. Un livre qui rend heureux, avec si peu d’artifices. On est exactement à l’opposé du livre de Tesson.

Vous l’avez bien compris, il n’y a pas vraiment de match entre les deux livres. Le KO est très rapide. Ce que raconte Ramuz est universel, bien que très localisé et presque insignifiant, alors que le stackisme est une imposture qui ne résiste pas à l’épreuve du livre entier. Donc, n’achetez pas le livre de Tesson, il est mauvais. Par contre, celui de Ramuz est très bon, mais il est épuisé, il faut donc le chiner chez les bouquinistes en ligne, où il est courant et assez abordable.

Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – juillet 2025

[1] A la suite de cette loi, le service public de l’audiovisuel a fait preuve d’une vraie créativité pour retarder le début des vrais programmes : il a inventé le parrainage de microémissions de courtes durées, multipliées dans ce créneau, toutes plus stupide les unes que les autres, financées par l’argent public, a commencé à diffuser des feuilletons quotidiens qui dépassent de plus en plus l’heure réelle de démarrage des émissions programmées en « prime time » et a multiplié la diffusion de spots institutionnels ou de bandes annonces sur les programmes à venir, y compris, preuve la plus grandiose de la crétinerie de ces personnes, La bande annonce du programme qui suit immédiatement, prenant ainsi le téléspectateur pour un demeuré.

Leave a Comment