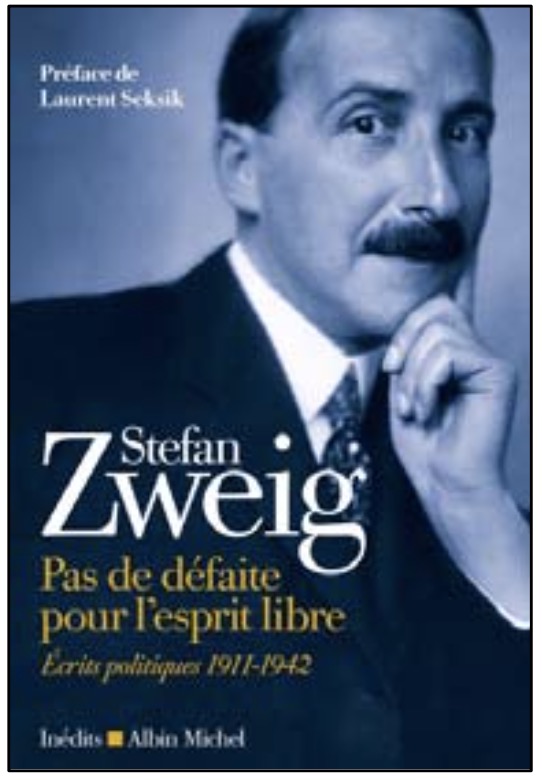

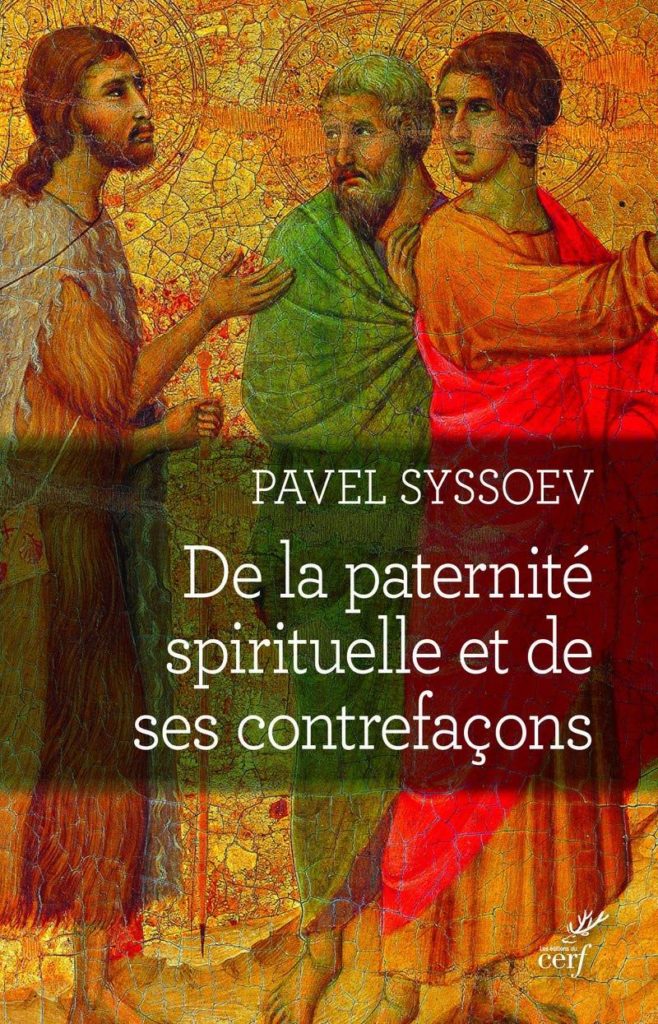

De la paternité spirituelle et de ses contrefaçons

Pavel Syssoev –

123 pages, 12 €

Le lundi de Pentecôte 1973, je me suis converti au christianisme, que je connaissais depuis ma tendre enfance, mais qui n’était que la religion de mes parents. Ce soir-là (il était près de minuit), j’ai répondu « oui » à l’appel que Dieu m’a adressé par la voix d’un de ses ministres, le pasteur-évangéliste-chanteur Gérard Peilhon. Ce n’aurait pu être qu’un intermédiaire occasionnel entre Dieu et moi, mais il n’en fut. Rien. Gérard a été un de mes deux pères spirituels, me conseillant et m’encourageant, tant qu’il fut en mesure de le faire, et toujours avec l’amour du Christ. Je sais donc par ma vie ce qu’est un père spirituel. Mais je sais aussi que ce sujet est très rarement abordé dans la vie des paroisses, en dehors de retraites ou séminaires spécialisés, réservés à une petit minorité de chrétiens, souvent des prêtres ou des pasteurs. Je n’ignore pas non plus que bon nombre de croyants ne connaissent pas cette notion ou alors seulement très vaguement, comme une notion cléricale.

Le livre du frère Pavel Syssoev, dominicain et philosophe, est donc fort bien venu, car il vient combler, en des termes très contemporains, une lacune doctrinale. En effet, si la notion est peu connue, la réalité pratique est importante. Evoquer la paternité spirituelle, c’est pénétrer dans le vécu de la transmission, de l’accompagnement, du conseil dans la vie spirituelle. C’est aussi entrer dans la problématique de l’emprise, notion devenue très « tendance », dans la psychologie moderne, mais qui existe depuis les origines de l’humanité. Ce que nous livre l’auteur est en fait ce que l’on nommait jadis un traité. Le lecteur comprendra très vite, au fil des pages, qu’il est nourri d’expériences personnelles et de rencontres, dans le cadre de son ministère religieux.

« Derrière ces pages, il y a des visages singuliers et des histoires particulières » p.7.

Le préambule revient, à juste titre, sur le risque d’emprise. Il fallait bien dire que les scandales des abus sexuels ne sauraient occulter tout le travail positif effectué par les chrétiens auprès des âmes en recherche, jeunes ou moins jeunes. Dire que ces faits relèvent d’une subversion totale de la mission :

« Si l’emprise spirituelle est tellement monstrueuse, c’est parce qu’elle parasite un bien. » p. 8

Le frère Pavel a choisi un plan simple en quatre chapitres assez détaillés. En toute logique, il commence par définir ce qu’est la paternité spirituelle. Il enchaîne avec les différents types d’accompagnement, avant d’aborder les pathologies de la paternité spirituelle, pour conclure sur leurs racines et leurs traitements. On le voit bien, ce plan confirme le projet de réaliser un petit traité sur la paternité spirituelle.

Bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler le contenu de ce livre, dense, qui doit être médité et relu pour être assimilé. Car il parle à chaque croyant engagé, et chaque lecteur pourra en tirer profit pour sa propre mission et les situations où il devra accompagner et conseiller. Les dérives évoquées ne sont pas toutes condamnées par la loi et criminelles ; il en est de très subtiles, qui ne sont sans doute pas perceptibles par celui qui en est l’auteur.

J’aimerais souligner quelques aspects majeurs qui marquent une originalité certaine de l’ouvrage.

La première originalité est ecclésiale, dirions-nous, en termes théologiques. Nous savons que c’est la question de l’organisation de l’Eglise qui est la ligne de fracture majeure entre les Catholiques-Orthodoxes et les Protestants. Le clergé catholique est en situation exclusive sur les sacrements et a, de facto, acquis une position très dominante sur le peuple de Dieu de sa confession. En découvrant le titre de ce traité, j’ai immédiatement pensé qu’il s’adresserait aux prêtres, moines et diacres. Il leur est bien sûr destiné, car ils sont en position de vivre ce qui est décrit. Mais la grande force de l’auteur est de désamorcer ce piège d’exclusivité. Il parle à tout croyant né de nouveau.

« Néanmoins, le point sur lequel je veux insister est que la paternité spirituelle n’est nullement réservée aux clercs, elle vient avant tout de la fécondité du sacerdoce baptismal. » p.49.

Et c’est la deuxième très bonne nouvelle : la nouvelle naissance est ici présentée comme l’entrée nécessaire en vie chrétienne. Ce que je ne peux qu’approuver vigoureusement, car le suis convaincu que sans cette expérience de retournement spirituel, il ne peut y avoir de vie chrétienne complète et épanouie. Citons l’auteur :

« … il y a une nouvelle naissance, celle qui donne la vie divine. Un tel engendrement est une œuvre de l’Esprit qui s’accomplit en nous par l’action du Christ ressuscité. » p.18

Cette nouvelle naissance est ce qui nous introduit dans notre filiation divine, dans la fraternité avec Jésus-Christ et dans la paternité de Dieu. Là est la source de toute paternité spirituelle. Le fondement est dans ces éléments. Nul ne peut devenir père spirituel s’il n’est pas établi dans cette filiation, fraternité et paternité. C’est à partir de ce point que nous pouvons à notre tour engendrer des vies au salut. Mais ce ne sera jamais notre œuvre, mais celle de l’Esprit ; nous ne serons que des serviteurs. Tout chrétien est appelé à engendrer et donc, potentiellement, à faire oeuvre de paternité spirituelle. Les clercs le font par vocation et appel particulier, mais ils partagent ce travail avec les frères et sœurs de l’Eglise. Un théologien protestant ne peut qu’approuver ces propos.

Le deuxième point qui mérite d’être relevé concerne la question de l’homosexualité dans la perspective de la paternité spirituelle. Je sais grè au frère Pavel d’avoir osé aborder ce sujet, car il sent encore le souffre dans les diverses Eglises chrétiennes. Il pose la question qui dérange :

« Dans le régime chrétien, une personne dont l’affectivité aurait une structuration homophile, peut-elle vivre une véritable paternité spirituelle ? » p. 104

Je relève l’expression « régime chrétien », que je trouve très appropriée, car ce n’est pas l’affaire des Catholiques, mais de toute la sphère chrétienne. Il cite immédiatement après cette question, un article du Catéchisme de l’Eglise catholique (n° 2359) qui enjoint les homosexuels à la chasteté, comme chemin de perfection chrétienne. Il ne pouvait pas en être autrement, ceci est la position du magistère romain – et aussi celle de la grande majorité des chrétiens. Ce n’est pas ici le lieu de discuter de cette position. Ce qui est très intéressant dans le livre de P. Syssoev, c’est le fait qu’il reconnaît à une personne homosexuelle le droit et la légitimité à être un père ou une mère spirituels. Evidemment dans le respect de la chasteté et de la doctrine catholique. Je suis à peu près certain que cette position fera grincer des dents à de nombreux lecteurs. Accueillir les homosexuels oui, les laisser accéder aux sacrements, à la rigueur, mais admettre que certains peuvent faire œuvre de paternité spirituelle selon le dessein de Dieu, alors là, c’est trop ! Or, avoir cette position, c’est réduire le projet de Dieu, comme le dit l’auteur :

« – Nous sommes tous appelés à la sainteté. Le travail des vertus, la puissance de la grâce intégrent dans une création nouvelle ce que le péché a défiguré. » p. 106

Le verset de Paul est, à cet égard, incontournable :

« 2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (version Segond 1910). »

Le troisième aspect que je veux signaler est le spectre assez large des pathologie de la paternité spirituelle que l’auteur aborde. Elles ne sont pas toutes sur le même plan, certaines sont totalement destructrices, c’est le cas de l’emprise qui conduit aux abus sexuels sous toutes leurs formes. A ce propos, P.S. rappelle, fort judicieusement, que le crime pédophile ou sexuel n’est pas corrélé avec le célibat sacerdotal. Il faut le dire et le répéter, car la doxa progressiste anti-religieuse (surtout anti-catholique d’ailleurs, car très conpréhensive avec l’islam) pratique un amalgame réducteur. L’abus à caractère sexuel est une abomination légale et spirituelle, qui doit être dénoncée et condamnée à la fois par les Eglises et la République[1]. Mais cela ne représente qu’une part infime des prêtres et des dérives de la paternité spirituelle. Ce que dénonce ce livre est bien plus courant et doit être traité. Il cite ainsi le culte de l’efficacité et la perte d’humilité des pères déviants, mais aussi celui de la personne et les fausses attentes qui en découlent, lesquelles produisent frustration, sentiment d’échec, voire rejet de la foi. Il y ajoute l’abandon de l’enseignement aux enfants spirituels des vertus chrétiennes et, parfois, le mépris de la loi au profit de la route tracée par le père spirituel. Pour chaque déviation, il propose des remèdes appropriés, dont la base est dans la Bible. Il n’invente rien, mais remet en avant ce que Dieu a révélé aux hommes depuis fort longtemps.

Enfin, le dernier point que je mettrai en avant est l’encouragement à pratiquer l’accompagnement et le conseil. Mais pas n’importe comment. Pavel Syssoev insiste sur la nécessité d’une solide formation, qui peut être aussi bien autodidacte que reçue de l’extérieur (en pratique les deux se combinent). On ne peut s’improviser père spirituel, mais on doit y aspirer et se donner les moyens de le devenir et de vivre ce ministère avec succès et sérieux.

« On ne peut pas former un accompagnateur en une vingtaine d’heures. Tout comme il est impossible de remplacer les chirurgiens-dentistes par des aides-soignantes, on ne peut pas répondre au besoin d’accompagnateurs par des formations-éclairs. » p. 60.

Voilà une affirmation qui va au rebours de la pratique des stages proposés par toutes les Eglises, où en une semaine ou quelques sessions de week-end, on fait de vous un « conseiller spirituel ». Ces stages ne sont pas inutiles, mais ils peuvent être dangereux, en laissant croire à ceux qui les ont suivis qu’ils sont équipés pour ce travail de paternité spirituelle. Il faut dire, avec beaucoup d’humilité, qu’on n’est jamais préparé vraiment, même au soir de sa vie. Cela fait maintenant 45 ans que je travaille pour l’œuvre de Dieu, j’ai fait beaucoup de lectures, des formations et même suivi un cursus complet de théologie, jusqu’au doctorat, mais je ne prétends nullement être accompli en ce travail, tout au plus ai-je acquis des outils que je maîtrise. Je vis beaucoup de situations où l’on demande mon aide, mais il est des cas où je ne sait pas comment agir, où je n’ai pas de réponse. C’est alors seulement par le Saint-Esprit que je puis être le serviteur inutile de Dieu. La paternité spirituelle est un fait réel, mais elle est très exigeante et nous n’aurons pas des dizaines d’enfants spirituels dans une vie, même un prêtre ou un pasteur. Nous pouvons conduire bien des gens au pied de la Croix où ils vont se repentir et se convertir, mais nous ne serons pas leurs pères spirituels, simplement nous aurons été l’ouvrier dans le champ de Dieu. Ne confondons pas cela et la paternité spirituelle, qui est un acte dans la longue durée et qui engage toutes nos ressources. Ce livre sera une aide précieuse tout au long de notre travail.

Pour conclure, je veux redire que cet ouvrage est universel (donc catholique au sens que je préfère), écrit pour tout chrétien sérieux qui veut être utile à l’œuvre de Dieu dans ce monde. Il dépasse les limites dénominationnelles, et c’est très bien. Je laisse à l’auteur le mot de la fin, auquel je souscris totalement :

« Il est frappant de constater dans l’histoire de la spiritualité, comment les amis de Dieu se reconnaissent et s’estiment souvent malgré leurs divergences de styles, d’écoles, d’opinions et de sensibilités. Ëtre sourd à cette symphonie revient à réduire l’insondable mystère de Dieu à une parcelle de son rayonnement. » p. 41.

Jean-Michel Dauriac

Théologien protestant

[1] Dans ma longue vie d’enseignant de l’Ecole de la République (43 années acolaires), de 1974 à 2017, j’ai vu comment l’Education Nationale a longtemps couvert les actes pédophiles ou inappropriés, en mutant, au pire, les enseignants coupables. Elle a agi exactement comme le fit l’Eglise Catholique : elle a d’abord protégé ses serviteurs, ne prenant pas vraiment la mesure de la gravité de ces actes. On a jugé le cardinal Barbarin, mais aucun Recteur ou Inspecteur d’Académie. Et personne ne le remarque dans les médias dominants, pendant que l’on continue à s’acharner sur les prêtres. Si l’on veut être juste, il faut dire cela.

Leave a Comment