– Livre de vie – Editions du Seuil – 1995 (1re édition 1968)

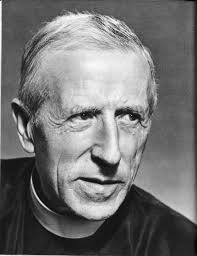

Qui connaît Madeleine Delbrêl (1904-1964) en dehors des milieux catholiques sociaux ? Personne.

Tout d’abord, parce qu’elle est morte il y a exactement soixante ans (en 1964). Notre époque oublie d’autant plus vite que les médias sont devenus omniprésents et nous surinforment de plus en plus, sans parler de ce cancer métastasé que sont les réseaux (a)sociaux. Le temps s’accélère incroyablement et la mémoire se rétracte. Le Général de Gaulle n’est plus qu’un nom d’avenue, Bonaparte un fantôme, Rabelais un extraterrestre. L’oubli collectif engloutit les grands comme les humbles. C’est pour cela que j’ai entrepris également de faire une recension complète des romans de Gilbert Cesbron, qui fut en son temps un écrivain très célèbre et qui est totalement inconnu de nos jours, sauf par les plus vieux lecteurs encore vivants.

Ensuite parce qu’elle appartient à un monde qui s’estompe, celui du catholicisme social des années 1930-1960. Bien sûr, il existe encore un catholicisme social, mais il est sans grand écho dans notre société, malgré les efforts de la presse catholique française. Madeleine Delbrêl est contemporaine de l’Abbé Pierre lançant l’aventure Emmaüs, elle l’est aussi du père Wrezinski créant ATD-Quart Monde. Deux associations qui perdurent, car étroitement liées à la grande pauvreté, qui ne fait que s’accroître. Mais Madeleine D. n’a pas laissé une telle structure, qui puisse garder sa mémoire. Citons cependant l’Association Madeleine Delbrêl, qui entretient la flamme, mais avec une audience réduite à son monde catholique.

Enfin, parce cette femme laisse un héritage écrit important mais exigeant et contextualisé. Il est facile de la relier à l’expansion du communisme français, notamment dans la « ceinture rouge » de Paris, puisque c’est à Ivry, grand bastion communiste, qu’elle a vécu et exercé son ministère laïc. Elle aurait donc perdu son actualité avec l’effondrement du communisme. Rien de plus faux, notamment pour le recueil que je présente aujourd’hui. Le lecteur y trouvera très peu de références au marxisme et aux marxistes, mais bien plus aux athées et aux pauvres, qui sont très actuels, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais ces textes posent un haut niveau d’exigence dans la « charité » (au sens ancien, synonyme d’amour) et la vie chrétienne. Et, phénomène très inquiétant, tout ce qui est exigeant est aujourd’hui fort mal perçu. On y voit soit de l’intégrisme, soit du sectarisme, soit de l’élitisme ou du totalitarisme (ah ! ces horribles mots en –isme !). L’exigence, surtout morale, comme c’est le cas ici, semble dangereuse : elle s’attaque à l’individualisme égoïste et hédoniste, devenu la norme implicite de nos sociétés occidentales. Nos librairies vendent à pleins rayons des livres de « développement personnel », mais tous vont dans le sens d’une autoréalisation narcissique. Tout le contraire de ce que nous dit La joie de croire.

Madeleine Delbrêl jeune

Ce livre a pourtant tout pour devenir un livre « de chevet ». J’entends par là de ceux que nous reprenons régulièrement et dont il nous est plaisant, nécessaire et utile de relire régulièrement quelques pages. Il peut ainsi rejoindre de grands textes qui nous aident à mieux vivre, comme Les Pensées de Pascal, les Actuelles d’Albert camus ou les Propos d’Alain, pour ne citer que quelques exemples.

D’abord, par sa structure. Avouons-le, il est plus facile d’avoir pour livre de chevet Citadelle de Saint-Exupéry que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, car celui-ci est un gros roman, alors que celui-là est un recueil de courts morceaux, tout à fait comparables aux Pensées pascaliennes. Le livre de Madeleine Delbrêl est une anthologie de textes divers qu’elle a produits au long de sa vie militante. Ils ont été regroupés par sous-ensembles thématiques et sont accompagnés d’un index fort utile, qui permet de retrouver un sujet dans ses différents lieux : par exemple le thème de la Douceur ou celui du Combat chrétien.

Disons-le clairement, bien que ce soit évident : ce livre s’adresse à des chrétiens engagés (que j’oppose ici aux « sociologiques », qui vont à la Messe de Minuit, parce que « c’est joli »), de quelque chapelle se réclamant du Christ qu’ils soient. Bien sûr, Madeleine Delbrêl est profondément catholique et très attachée à l’Église , avec toutes ses composantes (du pape aux saints, en passant par les curés et les laïcs). Cela pourra hérisser le poil des protestants sectaires qui ont perdu de vue que l’attachement à son Église est une preuve de vie chrétienne, mais il n’en demeure pas moins que le désir du Christ est l’unité des disciples et que, dans cette optique, l’Église Catholique romaine est un partenaire majeur. Il appartient au lecteur de laisser de côté ce qui le dérange dans les propos de l’auteure. Pour ma part, je dois avouer que je n’ai pas eu beaucoup de choses à écarter. Celui qui fera l’effort initial d’entrer dans ce livre avec sincérité et fraternité en ressortira meilleur.

Le livre présente donc des regroupements thématiques, eux-mêmes subdivisés en sous-thèmes, ce qui permet, à partir de la table des matières d’aller directement vers un thème de son choix. Ce que je ferai dans mes prochaines lectures, après l’avoir lu séquentiellement. En effet, il est indéniable que le contenu spirituel de ces textes est de grande valeur et que sa lecture et sa méditation seront fort utiles aux prédicateurs, aux animateurs de groupes bibliques ou de prière, en sus de tout lecteur à la recherche de nourritures spirituelle authentique.

Prenons un exemple de thèmes, avec ses sous-thèmes. Le livre s’ouvre sur L’Évangile est le livre de notre vie, qui offre cinq textes : Le Livre du Seigneur, Pourquoi nous aimons le Père de Foucauld, Joies venues de la montagne, l’amour de Dieu traduit et Une voix qui criait l’Évangile. Dès le début, la Parole du Seigneur est mise au centre. Madeleine D. est profondément évangélique, au plus beau sens du terme. Je le dis avec d’autant plus de certitude que je suis moi-même issu du milieu protestant à tendance évangélique. Entre ce qu’elle dit et ce que j’ai appris et médité toute ma vie, il n’y a pas un iota de divergence. Là est la véritable unité, celle que fait la Parole du Christ. Madeleine a compris que cette parole est Esprit et Vie et elle n’a jamais séparé la foi de l’action. Mais pour agir comme elle l’a fait, en témoin dans une ville communiste et auprès des plus pauvres, il faut une vie nourrie quotidiennement du pain de vie. J’ai senti, tout au long de cette lecture, l’authenticité de cette vie nourrie. On ne peut pas tricher sur ces choses-là. J’ai été particulièrement touché par le cinquième thème, sobrement titré La prière. Certes, elle aborde la prière par un aspect liturgique, mais très vite elle en vient à une vie plus personnelle. Les sujets qu’elle aborde sont d’une grande actualité intemporelle : quel temps consacrer à la prière dans notre société de production ? Comment dégager, tout au long de la journée, sous diverses formes, des moments de rencontre avec Dieu ? Qu’attendre de notre prière ? Tout chrétien s’est un jour posé ces questions ou les a posées à son référent (curé, pasteur, pope, animateur de groupe, diacre…). Parfois la réponse n’a pas été à la hauteur de la demande. Celui qui cherche trouvera ici des éléments de réponse très précis.

Je ne vais pas développer davantage le contenu de ce livre très riche. À vous de le découvrir et de le savourer.

Madeleine Delbrêl au soir de sa vie

Je dois signaler deux autres aspects assez surprenants de ces écrits, qui sont, de facto, des aspects de la personnalité de l’auteure (je suis allé vérifier à des sources autorisées). Tout d’abord, elle est capable de manier l’humour. Ce qui peut surprendre tant le contenu est profond. Mais c’est vraiment très bien ainsi. Car, nos frères juifs nous l’ont appris, Dieu a de l’humour. Soudain, au cours d’un développement, elle se lance dans une métaphore vélocipédique ou décoche un trait ironique inattendu. Ce n’est jamais gratuit, histoire de « faire un effet ». Cela vient naturellement illustrer le dire. J’ai vu que, dans ses œuvres complètes, un volume était d’ailleurs consacré à l’humour. Le second aspect est celui de la poésie. Quelques textes ont une vraie forme poétique, comme Nos déserts (p.110 de mon édition) ou Liturgie des sans-office (P. 229). Sa prose est naturellement poétique, bien qu’elle traite de sujets souvent graves et concrets. Elle m’a fait songer à une autre femme, écrivain et poète, croyante aussi et aussi méconnue, Marcelle Delpastre, dont les textes sont aussi pour moi des textes de chevet, dans un autre registre. Qu’on me pardonne (c’est ironique !) cette affirmation scandaleuse : je crois que leur nature féminine est ici avantagée par une sensibilité moins castrée que chez les hommes, souvent massacrés dans ce domaine par un virilisme stupide.

Si l’on prend la peine de bien y réfléchir, l’humour et la poésie sont deux armes extrêmement efficaces pour combattre la laideur, la violence, la bêtise, en bref le mal. De plus, ils sont des outils précieux dans l’animation de groupes ou la communication écrite, domaines où Madeleine D. fut experte. Ce ne sont pas des techniques que l’on acquiert ; vous ne pourrez apprendre à personne à manier l’humour et l’autodérision, c’est une ligne de démarcation naturelle innée. Voir poétiquement le monde est la vie est un cadeau fait à certains, que le labeur ne peut pas atteindre, même en imitant.

Vous aurez bien compris en me lisant combien j’ai aimé et aimerai longtemps ce recueil. Cela faisait des années que je croisais des extraits de texte de Madeleine Delbrêl dans la presse catholique que je lis pas mal. J’étais à chaque fois marqué par l’écho profond qu’ils trouvaient en moi. L’achat de deux de ses recueils m’a conforté dans cette communion de pensée. Ajoutons que nous avons, Madeleine et moi, un autre point commun : le père Charles de Foucauld. J’ai vécu mon enfance dans une ville socialiste historique de la banlieue bordelaise où les noms de rues célébraient l‘histoire de ce mouvement et la résistance (Roger Salengro, Édouard Vaillant, Jean Jaurès…). Mais j’habitais rue Charles de Foucauld ! Très tôt je me suis intéressé au personnage atypique et j’ai toujours eu beaucoup d’attachement pour le « frère universel ». Madeleine revendiquait d’être une disciple de Charles de Foucauld, notamment pas son service aux plus pauvres. Revenu il y a peu vers l’ermite du Hoggar, je me suis encore plus près de lui que dans ma jeunesse, car maintenant je comprenais ses choix spirituels. J’ai retrouvé son écho chez Madeleine Delbrêl.

Précipitez-vous donc chez votre libraire et commandez La joie de croire ! c’est un investissement à très long terme et très productif.

Jean-Michel Dauriac – Les Bordes – Avril 2024

Leave a Comment