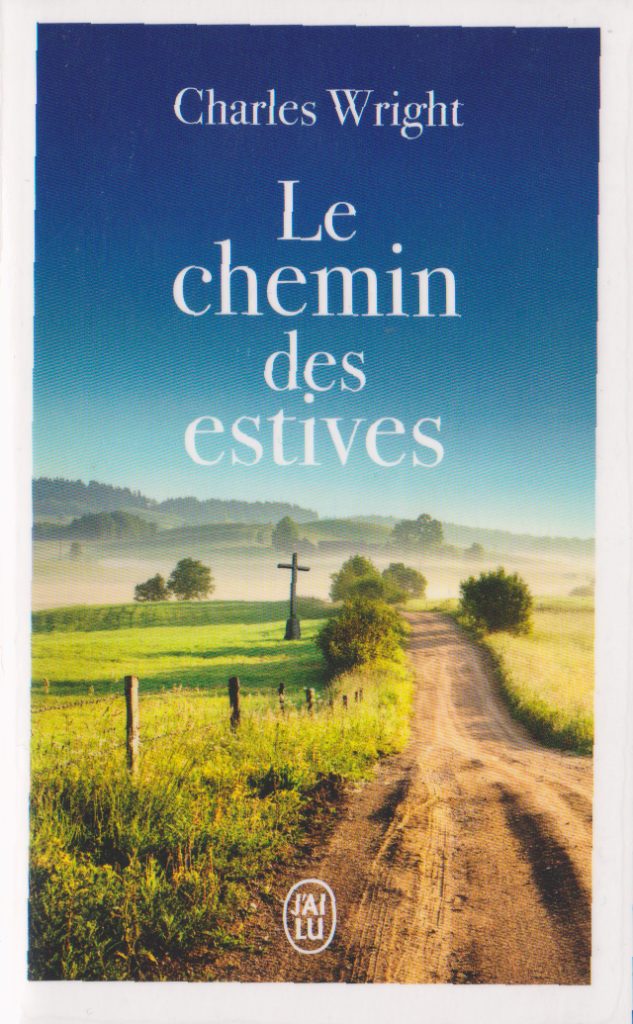

Charles Wright – Editions J’ai lu, 2022

349 pages, 8 €.

« Epatant » aurait-on écrit en 1950-60 ; « génial » dans les années 1980, « de ouf », aujourd’hui, sans doute. Je me contenterai de dire : quel livre formidable ! c’est un qualificatif que je n’emploie pas souvent pour un livre, mais il s’est imposé immédiatement lorsque j’ai achevé cette lecture.

Commençons par ce qui sera sans doute un détail pour certains : l’esthétique de ce livre de poche. Qui a connu la collection J’ai Lu depuis ses origines, comme soit, se souvient que ses couvertures n’étaient pas des exemples de recherche artistique, j’ai dans ma bibliothèque bon nombre d’exemples que je pourrais exhiber. Or, ce livre-là est pourvu d’une très belle couverture, dans laquelle un liseré blanc autour de la photographie crée un effet de cadre qui met en avant la très belle illustration choisie, une photo de sentier sur un plateau écrasé de lumière, sans doute en Aubrac ou en Margeride. Voici une couverture qui n’a rien à envier aux tirages originaux et qui donne envie de saisir le livre et donc, de le lire. Comme quoi nul n’est condamné à la laideur.

Le chemin des estives est un livre de marcheur ; j’aime beaucoup les livres de marcheur ; donc je dois aimer Le chemin des estives. Ce syllogisme, comme tous les syllogismes doit nous alerter sur le piège qu’il cache : une adhésion automatique à un propos qui semble d’une logique sans faille. Si je trouve ce livre formidable, ce n’est pas en vertu d’une automaticité de mes goûts. Il est de bons et mauvais livres de marcheur. Vous en trouverez chroniqué un certain nombre sur mon blog. Ce sont ceux que je trouve bons (Tesson, Kaufmann, Bouvier, Lacarrière…) ; les autres je les ignore. Celui-ci va les rejoindre.

L’art du livre de voyageur et, encore plus, de marcheur, est délicat. On a vite fait de donner dans la répétition ad nauseam et de lasser le lecteur. Sont réussis les livres où la marche est un fil rouge qui permet à l’auteur de s’exprimer, comme d’autres le font par le roman policier ou la chronique bourgeois. Il faut que la marche soit toujours là, mais qu’elle soit comme une toile de fond sur laquelle notre regard revient quand l’auteur l’a décidé, sans s’imposer à nous tout le temps. Le pari est réussi dans ce livre-là.

Résumons l’argument du livre, qui est n’est pas une fiction : un novice jésuite (l’auteur) doit durant un mois vivre de la charité, partir sans argent ni téléphone portable, en comptant sur la grâce de Dieu. Les postulants sont envoyés par deux, sur tirage au sort. On comprend bien la démarche et le choix du duo : il y a là reproduction de l’envoi en mission des douze et des soixante-dix par Jésus, tel que les Évangiles nous le rapportent. Citons le texte, qui pourra aider le lecteur futur à bien cadre l’exercice physique et spirituel.

« 1 Il appela les douze et leur donna la puissance et l’autorité sur tous les démons, ainsi que (le pouvoir) de guérir les maladies.

2 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir (les malades).

3 Il leur dit : Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n’ayez pas deux tuniques.

4 Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c’est de là que vous partirez.

5 Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Luc 9 : 1-5, version La Colombe, Segond révisée.

Dans le cadre d’un noviciat jésuite, cela prend pleinement sens : le noviciat est la période de préparation que suit l’aspirant avant de rentrer dans l’ordre, il est autant période de formation théorique et spirituelle que temps de réflexion avant l’engagement d’une vie. Ce mois de mendiant est un test impitoyable pour chaque novice, d’autant plus qu’il doit vivre avec un partenaire qu’il n’a pas choisi. Je laisse le lecteur apprécier l’esprit jésuite, dont les meilleurs stratèges du management ne peuvent qu’être des imitateurs. Voici donc Charles Wright flanque de Benoît Parsac, son binôme de hasard. Benoît est déjà prêtre, il veut entrer chez les jésuites, mais est au fait de la question du sacerdoce, ce qui n’est pas le cas de Charles. Benoît est un taiseux, Charles serait plutôt un causeur. Bref, cela s’annonce un peu sportif. Ils ont respectivement 37 ans pour Charles et la quarantaine pour Benoît. Donc dans cet âge charnière où l’on sait qu’il faut renoncer à l’esprit de jeunesse permanente. Il faut aussi que les deux compères se mettent d’accord sur ce qu’ils vont faire durant ce mois. Là-dessus, il semble qu’il n’y ait pas eu de problèmes : ils sont tombés d’accord sur un périple rural en France, avec une zone peu peuplée, pour éviter les masses touristiques, leur chemin n’étant pas une mission d’évangélisation. Ils vont donc traverser le Massif central, d’Angoulême à l’Ardèche.

En voici l’itinéraire très schématisé, tiré du livre.

Le point de départ est lié à la facilité d’accès en train, mais le point d’arrivée est très choisi : Notre-Dame-des-Neiges, un monastère dans la montagne ardéchoise. Nous reviendrons sur les raisons de ce choix, qu’un lecteur averti de la chose catholique aura sans doute déjà deviné. J’avoue que cet itinéraire m’a beaucoup plu dès l’abord. Premièrement parce que je suis, à vie, géographe, et que, secondement, je suis un amoureux inconditionnel du Massif central, mes étudiants s’en souviennent sans doute encore. Des marcheurs qui choisissent de faire ce chemin-là ne peuvent pas être fondamentalement inintéressants, ou alors il leur faudra faire preuve d’une sorte de talent négatif.

Le lecteur va donc marcher avec eux un mois durant sur les sentiers de cette montagne qui a su encore garder ses distances avec la société contemporaine. Le périple a plusieurs enjeux pour l’auteur. D’abord gérer la cohabitation avec cet inconnu que le sort lui a accolé. Ensuite lui permettre de faire le point sur son noviciat : veut-il continuer et devenir jésuite ? Revenir dans des espaces qu’il a fréquentés dans sa jeunesse ou son enfance. Marcher loin de la foule, mais pas seul non plus.

En ce qui concerne la cohabitation avec Benoît, ce que nous en lisons tout au long du récit nous laisse penser que ce ne fut pas trop difficile, même si des petits signes de tension apparaissent parfois au détour d’une phrase. Parsac deviendra jésuite, il a fait ce choix sans désir de le remettre en cause, mais il a un immense avantage, celui de connaître la vie sacerdotale et ses contraintes. Charles essaiera de le faire parler de l’amour et de la sexualité, mais la réponse de l’autre sera déjà celle d’un religieux, de la pure langue d’Église.

L’année de noviciat écoulée a été assez difficile pour Charles, nous le découvrons petit à petit. Non qu’il ait fait problème à ses maîtres, amis il s’est retrouvé dans un environnement extrêmement normé, ce qui est exactement le contraire de ce qu’il est. Bien sûr il a la foi et il aime tout ce qui a trait au christianisme, amis il s’interroge sur sa capacité à vivre toute sa vie dans un ordre avec ses règles. Cette longue balade va lui permettre de peser le pour et el contre et de prendre sa décision finale, décision que le lecteur connaît assez vite par ses remarques diverses.

Le retour parmi les paysages est un vrai plaisir pour l’auteur et il parvient assez aisément à nous faire partager son enthousiasme. Le binôme est déséquilibré à ce sujet : Benoît connaît fort bien al géologie et la géographie du Massif et il informa souvent son compagnon, qui a une approche poétique qui masque mal sa faiblesse en géographie. Ce duo permet ainsi à tout type de lecteur de s’y retrouver. L’itinéraire s’avère fort varié et très riche à tous égards. Certes ils croisent peu de randonneurs et encore moins de touristes, sauf un dimanche matin au moment de la messe dans la vieille basilique d’Orcival, où l’auteur se lâche un peu sur la bêtise de l’homo touristicus. La plupart du temps ils marchent seuls et traversent des hameaux vides ou peu peuplés, mais lorsqu’ils atteignent des villes (forcément petites en ce lieu) ils y constatent un comportement beaucoup plus égoïste que dans les villages – n’oublions pas qu’ils vivent de la charité, notamment alimentaire, des habitants. Aux amoureux du Massif, ce livre sera comme une connivence, une confirmation de la validité de leur choix. Aux autres, j’espère qu’il sera une incitation à la découverte.

Je pourrais arrêter ici ma recension de cet ouvrage, j’aurais fait le boulot classique. Mais j’aurais l’impression d’avoir manqué le plus important : la dimension humaine et spirituelle de ce parcours. Ce qui contribue à ce que ce livre soit formidable tient beaucoup à l’humain qu’il évoque. Cette humanité est vue sous deux ou trois angles qui se tissent au fil des pages, mais que je vais séparer ici pour la clarté du propos. Premier fil : les rencontres du voyage. Deuxième fil : les compagnons de voyage. Troisième fil : la vie spirituelle.

Le propre des bons livres de marcheurs est souvent l’intrication du récit de voyage et du récit de rencontres. De ce point de vue, je garde un très grand souvenir du livre de Jean-Paul Kaufmann, Remonter la Marne, où il nous fait partager de splendides rencontres, à hauteur de marche, avec le temps qu’il faut pour les apprécier. Ainsi avait-il baptisé « conjurateurs » les résistants de cette France oubliée, qui cherchaient par tous les moyens à conjurer le mauvais sort que la société leur réservait. Eh bien, Charles Wright, à sa manière, apporte sa contribution à cette découverte des conjurateurs du Massif central. Tous les soirs, à l’approche de la fin de l’étape, la même inquiétude les saisit : qu’allons-nous manger et où allons-nous dormir ? J’ai déjà dévoilé que les villes étaient les espaces les moins accueillants, car habitées par des gens claquemurés chez eux. Il y aura des exceptions comme cette invitation d’un dimanche midi chez le sous-préfet de Saint-Flour, assez surréaliste par rapport à leur quotidien de va-nu-pieds. Mais ce n’est pas cela qu’il faudra retenir, même si j’y trouve une nouvelle confirmation de la déshumanisation humaine qu’accomplit la ville alors qu’elle était censée, autrefois, être le lieu de l’urbanité, qualité positive. Il faudrait s’interroger pour savoir pourquoi la ville est si dure aux miséreux. La générosité est dans les campagnes chez les pauvres, ce qui ne fait que confirmer l’Évangile. Je ne reprendrai pas la galerie de portraits, il faut les lire en situation, mais ils sont touchants et très réussis. Un de leurs points communs, que l’auteur souligne avec un certain regret, c’est que ce sont le plus souvent les incroyants qui sont les plus fraternels. À ce propos il faut savourer l’accueil que leur font à deux ou trois reprises les curés africains de ces paroisses perdues : pas vraiment fraternel, les pères. Chacun de ces incroyants a ses raisons de ne pas croire. Elles sont souvent douteuses, mais les deux pélerins ne cherchent pas à entrer dans ce débat, sauf lorsque cela vient de leurs hôtes. L’auteur souligne la chaleur et la liberté de ton de ces repas partagés et les lie, à juste titre au fait que tous savent que ce sera sans lendemain. IL n’est pas besoin de couvrir ses arrières, on peut s’offrir un moment de sincérité. Celui qui aime la rencontre – je fais partie de cette espèce d’humains – a eu souvent l’occasion d’expérimenter cela. La générosité des « sans-dents » (comme le disait un Président de la République oubliable) est énorme, elle est sans calcul, mettant en action, sans même le connaître el plus souvent, le principe évangélique : « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir », énoncé en Actes 20 :35. Et, lorsque le lendemain, ils ouvrent la boite de pâté ou coupent le saucisson, c’est le visage de leur hôte qui est là. Au bout du voyage, pour le lecteur, c’est plutôt un message d’espoir : il existe bien encore une varie générosité et des gens qui mènent une vie simple sans désirer la lune.

Nos deux marcheurs avaient des compagnons de voyage, silencieux et peu encombrants : des « amis de papier » comme je les ai baptisés. Vous avez compris que je veux parler des livres. La nécessité d’avoir un sac de voyage léger oblige à faire un choix drastique et celui qui se trompe s’en mord les doigts tous les jours. Charles a emporté deux bouquins : L’imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis et les œuvres complètes de Rimbaud. On pourrait presque dire que ce sont deux pôles opposés : d’un côté un livre de piété qui invite à se détacher de tout ce qui nous sépare du Christ et de l’autre les oeuvres d’un génie fulgurant qui ne s’occupe pas de Dieu, même si sa sœur affirme qu’il est mort en chrétien (quel crédit peut-on accorder à ces propos ?). L’auteur partage avec nous des aphorismes de L’imitation qui font mouche, car ils sont tout à fait en situation dans ce voyage. Mais il nous fait aussi cadeau de vers lumineux de Rimbaud, qui apportent le regard du voyant. Ces petites perles illuminent le chemin comme des lucioles.

Bien sûr il y a tout arrière-plan spirituel à ces deux auteurs, deux mystiques différentes, mais bien réelles. Charles Wright y ajoute celle du personnage qui a déterminé la fin du voyage. J’ai signalé en tout début d’article que le terminus s’appelait Notre-Dame-des Neiges et que c’était un monastère en Ardèche. Ce monastère est réputé pour ses conditions de vie très rudes, dans un milieu difficile. C’est le lieu qu’avait choisi de rejoindre Charles de Foucauld quand il a été appelé à la vie monastique. Ce choix de la dureté radicale était lié à son exigence d’ascèse. Il y resta 7 mois puis partit en Palestine, car il voulait vivre vraiment la pauvreté du Christ et dans les lieux-mêmes. Nos deux compères sont des admirateurs de Charles de Foucauld. Tout au long du voyage ils devisent sur certains traits de la vie du Saint (il a été canonisé en 2022). Wright établit des correspondances (au sens baudelairien) entre Foucault et Rimbaud, ce qui est surprenant, mais très judicieux, pour peu que l’on connaisse un peu les deux vies. C’est d’ailleurs à travers les allusions à Foucauld que l’on peut le mieux saisir les interrogations de l’auteur, ses désirs et ses refus. C’est par là que l’on sait, avant qu’il nous l’annonce, qu’il a quitté le noviciat après ce périple. Il a besoin d’une vie spirituelle plus libre et plus hétérodoxe que celle des jésuites. Mais il a compris dans ce mois d’errance mendiante qu’il avait besoin de cette solitude et de cette désolation sainte du Massif central et a dès lors organisé sa vie entre l’Ardèche et Paris – car il ne peut quand même pas renoncer complètement à cette vie moderne.

J’ai levé quelques pans du voile de ce livre, mais juste assez pour vous inciter très fort à le dévorer. J’ai fait mon travail d’allumeur de réverbères, c’est maintenant à toi, cher lecteur, si tu as eu le courage de me lire, de faire le tien. Il sera bien agréable !

Jean-Michel Dauriac – décembre 2022

Leave a Comment